第66次南極地域観測隊の活動報告イベントがSHIBUYA QWSで9月6日に開かれ、観測隊隊長の原田尚美教授(東大大気海洋研究所)ら9人の隊員が参加した。

観測隊はレグ1(前期航海)・レグ2(後期航海)の2つの本隊と別働隊、先遣隊に分かれて活動。隊長の原田教授はレグ1とレグ2に参加した。

レグ1は南極のオングル島にある昭和基地で活動。原田教授は「ペンギンも初めて見る時はいいんですが、3日もすると慣れます」と聴衆の笑いを誘う。食糧や新宿舎の建築資材など1000トン以上の物資が供給された。

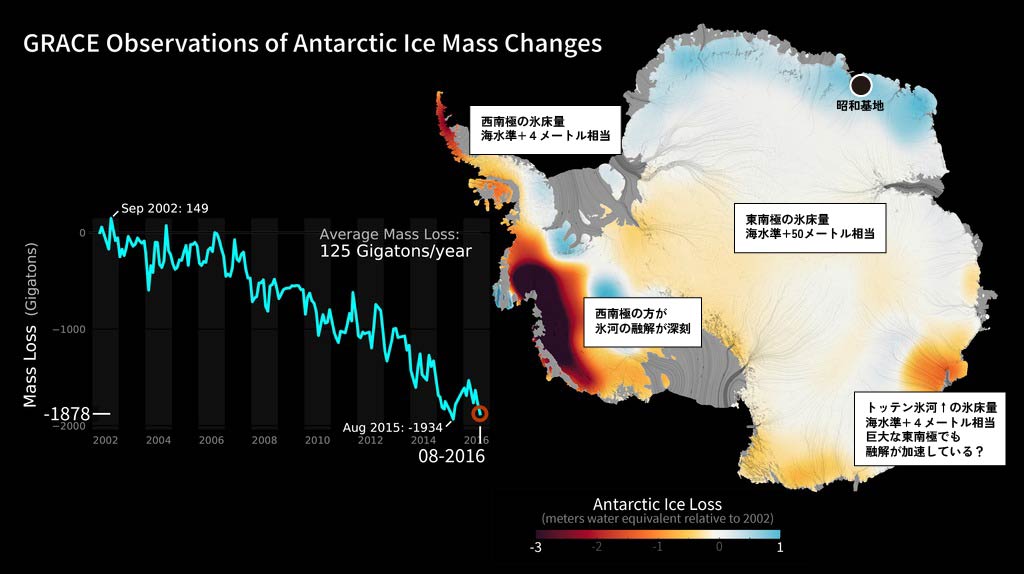

レグ2と別働隊は、東南極の南大洋のトッテン氷河域を集中的に当たった。原田教授のグループでは、物理環境と生物循環の関係性に未解明の部分が多い東南極で、現在の物質循環のあり方と海洋生態系についてのモデル構築を目指す。氷河の融解が、植物プランクトンの光合成やそれを食べる動物の変化を通じてどのように物質循環へフィードバックをもたらすかなどを調査している。トッテン氷河は東南極では特に融解が顕著な場所で、トッテン氷河全てが解けると地球全体の海水面が4メートルほど上昇するとされており、気候変動がもたらす生態系変化の予測も目指している。

先遣隊はドームふじ観測拠点Ⅱで氷床コアの掘削などに当たり、今回の航海では541メートル分の掘削に成功した。原田教授によるとこれはおよそ2万年分の情報を持つという(深いほど氷が重さで圧縮されており長期間の情報を持つ)。数年かけて深さ3000メートル分ほどの氷床コアを掘り出し、100万年以上前の氷河を調べることが目標だ。アイスコアの分析を通じ、氷期・間氷期変動の卓越周期が過去に変化した謎に迫っている。

イベントでは9人の隊員がそれぞれ自分の南極での経験を紹介した。原田教授は、「大人と一緒に生活・観測すると、学生がすごい伸びる。南極観測は次世代育成にも意義がある」と語る。学生ながらレグ2に参加した瀬川菜月さん(新領域・博士1年)は「船の上でラフに異分野の専門の話を聞けたのが面白かった。自分の専門は南極とは離れているが、今回の貴重な経験はこれから役に立つと思う」と語った。

南極には地球上の氷の約90%が存在するとされ、その全てが融解すると海水面は約60メートル上昇すると考えられている。南極の調査は、地球上での人類の生存にすら関わる。原田教授によると、ここ10年ほどは気候変動に関わる研究が盛んで、東大の参加度合いも増しているそうだ。

イベントには、原田教授のランチ仲間だという沖野郷子教授(東大大気海洋研究所副所長)や、長年原田教授の「ファン」だという津田敦理事・副学長(東大大気海洋研究所特任教授)らも駆けつけた。津田理事はかつて1912年に南極点に到達したスコット隊が全滅したことに触れ、今や原田教授や東大の学生たちが、しらせに乗って南極へ行き帰って来られるようになったことは感慨深いと話した。