1945年8月6日に広島、そして8月9日に長崎に投下された原子爆弾。その年の暮れまでに約22万人の命を奪ったとされる。

「22万」という数字で語られる人々には、それぞれのナラティブがあった。死因は熱線、放射線障害、火災、圧死など多岐にわたる。家族との死別は、あげて数えるまでもない。そして、放射線障害は今も被爆者の体をむしばむ。今年で原爆投下から80年が経過する。核保有国による軍事紛争が相次ぎ、時として核兵器を使うという威嚇が行われる中で、人類を絶滅させ得る核兵器の問題は、皆が「当事者」なのだと実感させる。10年前には存在した、「体験者」たる被爆者のナラティブを聞く機会はますます減り、10年後にもその機会があるのかさえわからない。

「80年」という時代の節目に核問題の当事者性を自覚することが求められる中で、被爆の体験者なき時代についても考えるべきではなかろうか。そうした中で、核問題について世界中の一人一人が当事者意識を持つために、どのような取り組みが行われているのだろうか。被爆の当事者として自らの経験を語ってきた田中聰司(さとし)さん、史料の保存に取り組む栗原淑江(よしえ)さん(ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会)、デジタルテクノロジーを用いた平和学習の開発に取り組む片山実咲さん(学際情報学府・博士3年)、そして民俗学者としてオーラルヒストリーにも着目してきた塚原伸治准教授(東大大学院総合文化研究科)に話を聞いた。(取材・撮影 宇城謙人)

田中聰司さんのナラティブ10年後の未来よりも「89秒後」に迫る終末を考えて

原爆投下時は1歳5カ月で、山口県の陸軍小月基地にいました。家族を探す母に連れられ、8日に母の実家があった広島市広瀬北町(爆心地から900メートル)に入り被爆。廃虚の中探しまわった叔母は結局行方不明のままです。

燃え落ちた実家の下敷きになったが、はい出して約10キロ北東の古市国民学校に逃げた母の両親、兄弟4人は9月までに死没、死体を山積みにしてガソリンで火葬するという光景が広がっていたそうです。しかし私に記憶はなく、当時の話は後になって被爆者健康手帳を申請する時に母から聞いたものです。西東三鬼(さいとうさんき)に「広島や卵食ふ時口ひらく」という句がありますが、私も同じ光景を見た記憶があります。焼け跡に座っていた、白い大きな包帯を顔に巻いた老人がゆで卵を食べているのを私が物欲しそうに見ていると、鋭い目つきで見返されたという記憶です。これが被爆者の哀れな姿だと思ったのです。母たちの話を総合するに、これは私が3歳ごろの話です。

原爆投下後の10年は被爆者への行政の施策がなかった「空白の10年」などと言われることもありますが、「空腹の10年」でもありました。闇市で小魚をかっぱらってお腹を壊したこともありました。空腹だったのは私だけでなかったのです。お好み焼きの原型のような「一銭洋食」を提供するバラックは焼けた市街にいくつもありましたが、現在のお好み焼きに入っているような豚肉や中華麺は入っていません。肉といえば、夜間に徘徊(はいかい)していた野犬の肉が提供されていたようです。

広島で過ごした高校時代までは、被爆者という属性をあまり意識していませんでした。周りも皆被爆者ですし、家族でもあえて話すことはありません。お盆に親戚で集まった際、いつも明るい伯父が泣いていたのは覚えていますが、それは行方不明の叔母を思っていたのです。ただ私は泥酔して泣いているのだと聞かされていましたし、家庭で原爆の話がされていたのはその程度だったのです。

初めて被爆者という属性を意識したのは、上京して早稲田大学に進学してからです。学生寮の風呂に入る時に、「原爆はうつらないよな」と言われたのは衝撃でした。それからというもの、風呂は寮外の銭湯に行きましたし、アルバイトでは「被爆者だから体力がない」と思われてクビになることを恐れ、被爆者であることを隠して生きてきました。

大学卒業後は地元の中国新聞社に入社し、そこで被爆者運動に関わるようになりました。日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)の結成にあたり掲げられた結成宣言には「自らを救うとともに、私たちの体験をとおして人類の危機を救おうと決意」とあります。人類の危機を救うために被爆者自身も自立するという意識に深く感銘を受け、被爆者であることを隠してきた自分の考えが狭く感じられたのです。原爆報道に関わる中で広島県被団協の加盟組織にも入会し、2005年から活動しています。

今年5月にはフランスに渡り、被爆体験を各地で語りました。そこでも言いましたが、原爆は「昔話」ではないのです。広島の原爆死者数は45年末までの死者数を基に約14万人とされることが多いですが、私は今日までに死亡した「40万」という数字を提示しています。広島の平和記念公園の原爆慰霊碑に納めた、原爆死没者名簿などから推計した死者数です。被爆者の苦しみは続いています。80年もたった今なお被爆者健康手帳の申請が続いているほど、原爆被害に終わりはありません。私も消化器系の器官を手術し、この先、どこにがんが出るか不安を引きずっています。被爆2世や3世の健康への影響も否定されていません。原爆は将来にわたって問題であり、全人類に同じ苦しみを負わせうるのです。

昨年、日本被団協はノーベル平和賞を受賞しました。しかし、これは喜んでいられることではありません。核兵器廃絶に向けた国際的な議論が停滞する中で、被爆者の声に耳を傾けるしかないという評価だと考えています。

よく、私たち被爆者がいなくなった時にどうすれば良いのかと聞かれます。しかし、私たち被爆者の余命より、人類の全滅の方が早いと考えてほしいのです。「人類最後の日」までの時間を示す終末時計は、本年度版では、針は終末の89秒前を指しています。日本被団協がノーベル平和賞を受賞した昨年度より1秒早まりました。私たちは向こう5年、10年は語ることができます。私たちが語ることができるうちに、声を聞き、行動に移してほしいのです。

被爆の体験者ではないからといって、決して若者は無力ではありません。私たちがとても使いこなせないような、インターネットという新しい技術を自在に駆使します。そうした新たな形を用いた、自分たちの世代にうまく伝わるような新しい語り方、そして目の前に迫った「89秒」を意識した行動に期待しています。(2025年7月20日東京大学新聞社の取材に対して)

「自分史」でたどる被爆者の人生「当事者性」に迫る

田中さんが語った被爆者の生のナラティブは、「向こう5年、10年」という言葉に表れるように、永続的に直接聞くことができるものではない。記録として残すナラティブにはどのようなものがあり、我々も核兵器の問題の「当事者」であると実感する上でどのような説得力を持つのだろうか。

第一に取り上げるのは、「自分史」というナラティブである。自分史はその名の通り、自らの人生を振り返ってつづる歴史である。戦後50年が経過する頃、自分史の編さんが流行していた。

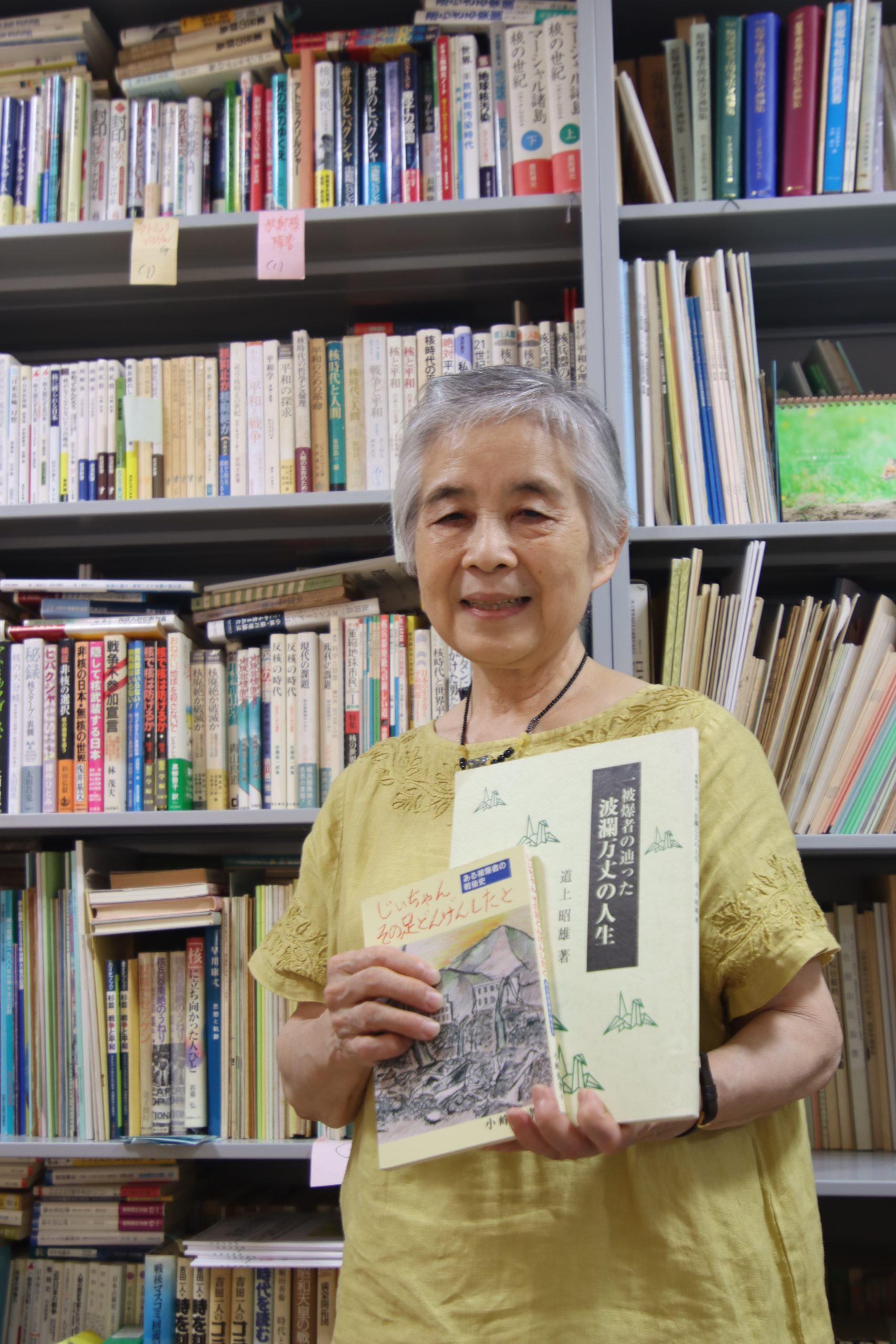

栗原淑江さんは1992年より被爆者に自分史の執筆を呼びかけている。「被爆者の皆さんが、だんだん亡くなっていかれる中で、なんとかその方たち一人一人の生きてきた姿を残していけないか」と考えたことがきっかけだという。

「被爆体験記は、特殊で自分とは直接関係ない、特殊で、自分とは別の世界の出来事と思われがちでしょう」。一方で自分史では、自分と同じ時代を生きる人間の人生をたどる中で、被爆者の原爆とのぶつかりが見えてくるという。例えば、学校生活でのいじめや結婚にあたっての差別など、読者と被爆者の間で共通しうる出来事の中における被爆者ゆえの苦しみが実感を持って伝わる。

「こんなにまでつらい思いをして、どうしても書かにゃいけんのですか」。長崎で被爆した小峰秀孝さんは自分史の執筆中に、夜な夜な栗原さんに訴えてきたという。被爆で足が変形し、教師にさえもいじめられた。就職、結婚でも差別を経験し、自殺を考えたこともある戦後の人生。「電話をかけてくるのは書きたいからじゃないの」。栗原さんはそう声をかけたという。小峰さんは苦しみながらも何度も書き直しては原稿を送ってきて、自分史を自費出版した。エネルギーは止まることなく、再版ではさらに分厚い書籍を出版した。自分史を書くことで、苦労してきた自分の人生を肯定することができるようになったというケースだと栗原さんは評価する。

自分史は、ナラティブを語る主体としての被爆者の、体験者としての語りの説得力を高めるものでもある。被爆当時1歳5カ月だった田中さんが、被爆当時の話は後に母から聞いたと語ったように、原爆投下から80年が経過した現在、生存する被爆者の多くは幼少期や胎内での被爆であるため、そのナラティブは後になって聞いた体験を基にしているものが多い。「原爆に対峙(たいじ)するに至った自分史をたどることで、被爆という体験と対峙し、直接の体験がなくとも伝わるものがあるのではないかと思います」。田中さんが戦後の被爆者としての体験を語る言葉の重みが思い起こされる。「最初は被爆者でさえ『原爆とは何か』ということが分かっていなかったという点から出発しているのです」。参考になる先行事例が乏しい中で被爆者運動は創り出されてきた。被爆者らにより各地に被爆者の会が結成され、それぞれの目標に向かって歩んできた。運動の成果は被爆者への支援や世論の醸成といった形で結実。被爆者に国家補償を行う被爆者援護法を制定すべきという意見は、世論調査で64%程度もの支持を集めたほか、「地方議会の被爆者援護法制定促進決議は2465(75%)、国会議員の被爆者援護法制定賛同署名は衆議院351(69%)、参議院171(68%)に達し」(日本被団協の40年の歩み(略史))た。

栗原さんが事務局を務める、2011年に設立された「ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会」では「被爆者の原爆とのたたかい」の蓄積を記憶遺産として保存し発信することを主眼に、被団協の運動資料を中心に、不定形の史料をもんじょ箱(組み立て式の文書保存箱)に250箱余り、原爆・被爆者関連の書籍・冊子類を7000点余り収集・整理してきた。被爆者が残してきた証言、運動してきた足跡は書庫いっぱいに積み重なる。それらを基に大学などとの交流・継承に向けた活動も進めている。また、アーカイブスの一部には、インターネット上でアクセスすることもできる。これらをさらに充実させ、学び考え合うきっかけを広く社会に提供したいと考えている。

「本当に学んだかどうかは読む人の問題です」。体験者たる被爆者のナラティブが聞けるタイムリミットが「5年、10年」後に迫る中で、被爆者の話を聞いて分かった気になってはいけないと力強く語る。「だって、核兵器の問題は今もある以上、それを考えるのは次世代自身の問題でしょう?」。次の社会を担う世代は、原爆の被害者ではないが、戦争や核兵器の問題とはたいじ対峙しなければならない。社会を動かすことに対する無力感は、ゼロから活動を始めた被爆者の足跡を前に、無効化される。「対面で深く議論してほしいのです」。被爆者ではない、しかし現代を生きる我々が当事者として迎える核兵器の問題を主体的に考え、語ることが求められよう。

特定非営利活動法人「ノーモア・ヒバクシャ記憶遺産を継承する会」事務局(資料庫担当)。一橋大在学中から被爆者問題に関わる。日本被団協での勤務などを経て現職。

若者の視点デジタルテクノロジーを活用「工夫して語り続ける」片山実咲さん

被爆者のナラティブはあと「5年、10年」聞くことができる。そしてこれまで被爆者が残してきた声、運動の蓄積は資料として保管されている。しかし、ナラティブを紡ぐ主体の存在は被爆者だけで良いのだろうか。

被爆者という存在を次世代に伝え、社会が核兵器の問題に向き合うには、次世代的な新しいムーブメントもまた求められるのではないだろうか。「被爆3世」という言葉があり、存在がある。記者もその1人だ。生後9カ月だった祖父は1945年8月6日8時15分、爆心地から4キロメートル離れた疎開先の祇園(ぎおん)町にいた。疎開元の自宅は原爆で全壊。縁側で日なたぼっこをしていた時、突然の爆風で竹やぶに吹き飛ばされたが、幸い被爆時の打ちどころは悪くはなかった。こうした「運」がなければ、記者がこの記事を書くこともなかった。その事実は、原爆から逃れられない記者自身の人生を示唆する。「原爆投下から78年が経過し、記憶の継承に課題があります」。2年前に祖父と聞いたラジオは、「祖父の死」という妙な実感を持っていた。実感が現実となったのはその半年後だ。

片山実咲さんも被爆3世の1人だ。高校生の頃、祖母の被爆体験記に触れた。あまり外出している姿を見かけない隣人は、実はケロイドを負っていたという。広島では日常的な光景も、高校進学を機に署名活動を実施する先輩の姿を目にしたことで、世界的な話題なのだと認識した。国連に核兵器の廃絶を求める署名活動や、語り部のサポートに関わるようになった。その中で、「地元の大学生らとともに、若者が入ってきやすいカフェで被爆の講話をするお手伝いをすることもありました」。若者にどう伝えるか試行錯誤する中で、カジュアルかつフランクに被爆者に会える場を企画したという。

片山さんは、活動する中で感じてきた社会的な偏見、必ずしも結論が出ていない遺伝的影響への不安といった、世代を超えた被害を継承している点では被爆3世も当事者の一部を引き継いでいると、自らの経験を基に語る。「意識高い系」という社会のステレオタイプにおびえたこともあった。その中でも、「当事者の一部」として語ることができるという点には自覚的だという。

一方でやはり被爆3世は体験者ではない。原爆被害のありさまを実際に伝える被爆者のナラティブ「言葉の重み、表情、手の震えがもたらす、被爆者だからこそ出せる力はあると思っています」。被爆者の苦しみを完全に理解できるわけではない。被爆者ではない存在として、自らのフィルターを通して語ることが被爆者にどう受け取られるかという葛藤を感じてきたと語る。だからこそ「原爆の被害を聞いた一人として」の自分の思いを伝えようとしてきた。

片山さんの活動は広島を出て、世界にも場を移した。第10回核兵器不拡散条約運用検討会議で岸田文雄首相(当時)が発表した「ヒロシマ・アクション・プラン」の一環として設立された「ユース非核リーダー基金」のプログラムに参加。「日本人は2人くらいで、核保有国やマーシャル諸島など別の被爆地域からの参加者もいました」。多様なバックグラウンドの参加者らとともに、核廃絶に向けて若者が何をできるかを考えた。参加者は動画クリエイターからアカデミアの道を志す若者までさまざま。「核問題は人権問題として語られることが多いです。しかし、核兵器の使用により、気候的に生存できない世界が生まれるという観点では、気候変動に関する活動家も、核問題の関連活動家に入ってくるのではないかというアイデアが出されました」。多様な意見、アイデアが飛び交う場だったという。

東大では23年から渡邉英徳教授(東大大学院学際情報学府)の研究室に所属。デジタルテクノロジーを活用した平和学習の開発に取り組む。

きっかけは教育学部の卒業論文の執筆にあたって関わっていた被爆者が教育学研究科に所属した修士1年のころに次々とこの世を去ったこと。実際に被爆者の声を聞けなくなるという「実感」が迫った。その中で、被爆者なき世界での記憶の継承を見つめ直すと、動画コンテンツの作成や広島の平和記念資料館の資料のデジタルアーカイブ化など、デジタル領域に移っていっているという感覚があったと語る。

学部の卒業論文の経験が生きているという。米山リサ教授(カナダ・トロント大学)が提示した、被爆者が語らない理由として、自分の記憶が他者に野放図に解釈されているという懸念があるという仮説の一方で、被爆者は他者による暴力的な解釈という痛みを乗り越え、ナラティブを聞いた人々に何が大切だと思うのか、そのナラティブの意味はどのような点にあるのか「自分の頭で」考えてほしいと思い、そしてそれが平和への第一歩だと信じているのだと気がついた。

片山さんは23年より渡邉研究室らによる「きのこぐものしたにあったまち」ワークショップの運営メンバーとして関わる。同ワークショップはゲームを用いてブロッククラフトで原爆投下前の街並みを再現し、原爆投下により人々の暮らしがどのように変化したかを見つめ、自分たちの視点で平和を考える、親子向けのワークショップ。広島を再現した街並みは、広島を知る人にはなじみの深い地域ばかり。被爆前後の記録が残っている地点を中心に選定した。ワークショップで片山さんらは「命が大切」といった趣旨の話は一切しなかった。しかしこの機会を通し、戦争前にもあったような今と変わらない幸せな学校生活などの平和な生活が破壊されたことを学び、一方ではゲーム上で原爆投下で亡くなった人々という具体的な存在に触れる中で、子どもたちが自由な感想として命の大切さに気づいていったという。

被爆者の声を聞けるのはあと「5年、10年」であるという事実に対する怖さ、自分たちに被爆者と同じような活動ができるのかという不安はあるというが、一方で「もう止められない」という実感を強く語る。「人間って忘れていってしまうものだと思うのです。でも、今の世の中の情勢を見ると、被爆者がいなくなっても、今を生きる世界中の人に対して私たちが工夫して語り続けることが必要になってくると思います」。

一方で、原爆のナラティブは、被爆者、そしてその家族に独占的なものではない。「被爆3世だからといって偉いというわけではありません。壁になってはいけません」。核問題に関して活動する若者が多く存在する中で、一緒に活動するという意識を語る。若者だからこそできることもあるという。用いたゲームはシューティングゲームに使われることもあり、原爆の問題を学ぶ教材として批判されることは覚悟していたが、このゲームの可能性を信じていたからこそチャレンジできたと語る。「きのこぐものしたにあったまち」は各地で開催され、昨年度グッドデザイン・ニューホープ賞で優秀賞を受賞した。記者には田中さんの言葉が思い出された。「若者は無力ではありません」。

民俗学が着目してきた生活史その視座から見る原爆のナラティブ

原爆のナラティブの主体、そして被爆者運動に関わってきた人々は、必ずしも歴史上の偉人のようにその名前で語られる人々ではない。

「柳田國男は『犯罪もしなければいい事もしない』人々が生きた証しがなくなるのを惜しがって民俗学を始めたといいます」。塚原伸治准教授はそう語る。「世紀の大悪人なら記録に残るかもしれませんが、多くの人々は名前も残りません。柳田はそういった人々が歴史を動かしてきたのだと考えていました」。

塚原准教授によると、民俗学において「偉人」とそうでない人の歴史には「同じ価値がある」と捉えることが重要だという。塚原准教授は、生活史を残していく意義を「話を聞いておかないとなかったことになってしまうような経験を世の中に残していくことが大事だと考えています。そして、例えば人々が社会や世界を見る視点を少しでも変えたり、豊かにしていったりできるのではないかと考えています」と語る。

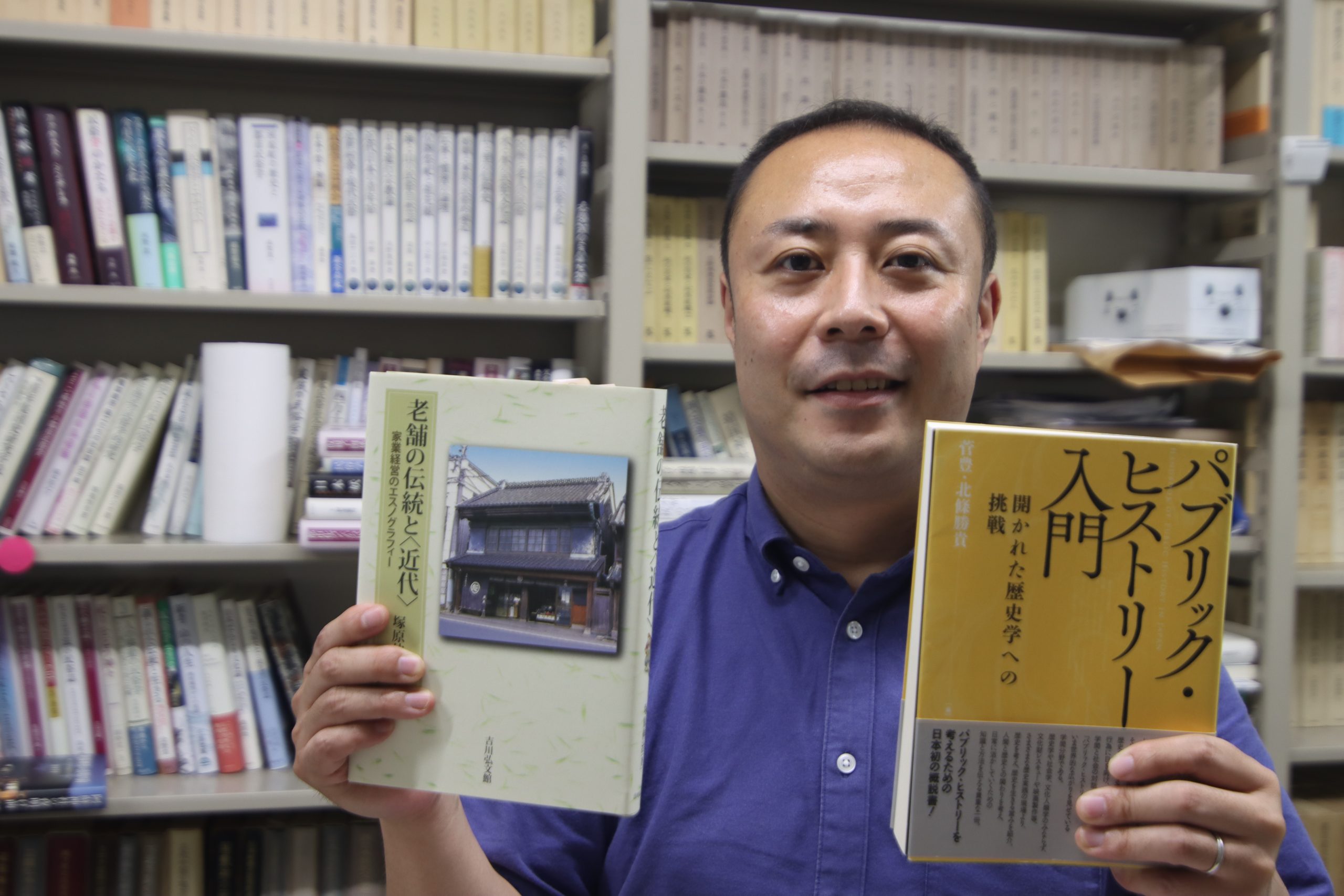

「民俗学がもし胸を張って言えることが多少なりともあるとすれば、それはその担い手が多様であるということです」と話し、「パブリック・ヒストリー」という概念を提示した。例えば千葉県佐原市では、地元の人々が祭りのおはやしの演奏法を調べ、一つの本にまとめあげた。歴史を書き、調べる主体は歴史家だけではない「ヒロシマ・ナガサキ80年」のナラティブも同様だ。自分史を紡いできたのは被爆者自身。デジタルテクノロジーを用いたナラティブには、若い世代が関わっている。そこには被爆者でも、被爆者家系でもない多くの人が関わってきた。記録を残すという過程は必ずしも正しさのみを想定するものではないという。立場が違えば異なる語りをする。事実の解釈の仕方、その語り方の多様性の観点から、さまざまな人が担い手となることが望ましいと塚原准教授は語る。

一方で、片山さんが語ったような「被爆者なき世」への不安も存在する。それに対し、塚原准教授は「そもそも誰かの固有の体験を他者が同じように経験することはできません。ですので、全く同じ語りをすることはできません」とする。その事実は当事者の話を聞くことの正当性にもつながると語る。やはり「5年、10年のうちに被爆者の声に耳を傾けること」は我々一人一人に求められているのだ。

「5年、10年」は被爆者の声を次の世代に繋いでいくためのタイムリミットである。「メンバー交代を続けていくコミュニティの中で記憶を継承していくことは大事だと思います。」コミュニティの記憶を継承していくにあたって求められるのは、直接的な人間関係にもとづいた、ナラティブを語る主体への「真摯な態度」とのことだ。民俗学の研究対象となる昔話では、コミュニティを基本とした記憶の継承が行われてきたし、コミュニティを超えて伝播することも見られた。地域横断的に共通した昔話が見られるのはその証だ。

「かといって、当事者以外の語りが無意味かといえば、そういうわけではありません。非当事者が語ることによって、別様の説得力を持ち得るのです」。被爆者ではなくても、ナラティブの主体としては無力ではないという。「具体的な関係の中で語られるものには、不思議なリアリティーがあります」。それは被爆者を実際に見てきた私たちの被爆者との人間関係であり、なじみのある地名でもある。説得力を持つナラティブを語る可能性は広がっている。

被爆者という存在を知るのは私たちが最後かもしれない。そして被爆者が生きてきた足跡は忘れ去られるのではないかという懸念がある一方で、塚原准教授は語る。「記憶は必ずしも先細るだけではありません。過去の記憶が、何かの拍子に急に思い出されることもあるのです」。

2011年、筑波大学大学院 博士課程退学。博士(文学)。茨城大学准教授などを経て、21年より現職。老舗、商店街、祭礼などを対象とした民俗学研究に取り組む。

───

「何かの拍子」──全人類が当事者である核問題を思い出す契機こそ「80年」という節目であり、世界の終末からの「89秒前」ではないだろうか。

被爆者は、差別の苦しみに耐えながら勇気を持って、長年リアリティのあるナラティブを語ってきた。自分の人生を重ね合わせて核問題を考える史料はそろっている。さらに、被爆者ではない若者は「被爆当事者なき世界」に向けて取り組みを行い、効果を見せている。自分の人生を重ね合わせて核問題を考える史料はそろっている。戦争の記憶継承に対する若者の無力さという既成概念は、被爆者の足跡、先行する取り組みを前に無効化される。

一方で、SNS上には真偽不明、正体不明の語りが氾濫する。広まりを見せるショート動画は手軽だが、そのファクトチェック体制はブラックボックスだ。安易に「分かった気」になれる世界が、スマートフォンの中に広がっている。手軽さを武器に席巻する政治勢力は記憶に新しい。

スマートフォンの中に広がる手軽さは、安易な現実主義に直接的に接続する。7月に行われた参議院選挙では、「核武装は安上がり」という発言が物議を醸した。しかし、誰しもが当事者である核の問題は、手軽さと引き換えに安易さに走って良いものか。主体的に考えるという姿勢は田中さんも、栗原さんも、片山さんも求めるところだ。

栗原さんの言葉が響く。

「だって、核兵器の問題は今もある以上、それを考えるのは次世代自身の問題でもあるでしょう?」