1929年、戦前からの新聞研究室の流れを汲む組織がある。それは、「情報学環教育部」。一体情報学環教育部はどのような組織でどんな人が学んでいるのだろうか。情報学環教育部にその雰囲気や様子を寄稿してもらった。(寄稿=情報学環教育部広報チーム)

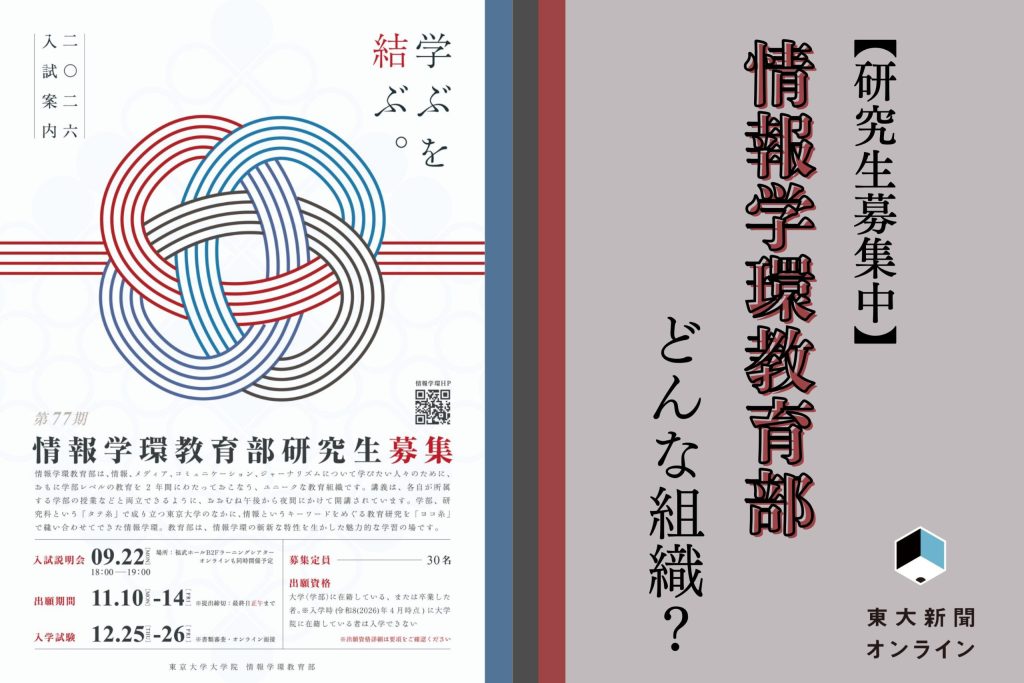

「情報学環教育部」という名前を聞いて、どのようなイメージを持つだろうか。どんな学びが行われているのか、どんな学生がいるのか、ご存じだろうか。そして毎年、東大内外の学生・社会人に向けた入試が行われていることをご存じだろうか─。本寄稿では情報学環教育部(以下、教育部)の沿革や、普段の授業などの様子などを中心に紹介する。

教育部の歴史をさかのぼると、その始まりは1929年の文学部新聞研究室にある。その後新聞研究所へと発展し、メディアによる社会情報現象やコミュニケーションの移り変わりの研究や、マスメディアなどの実務家を育成する場として機能してきた。1992年に社会情報研究所として名称変更、さらに2004年に情報学環との合併を経て今の形となった。

門戸は学生、社会人問わず、幅広く開かれている。毎年30人を目安に選抜が行われる。また、東大内だけではなく、東大以外からも学生がやってくる。仕事が終わってから授業に出席している社会人の姿も珍しくはない。教育部には社会人もいれば、大学院生もいて、学部生もいる。その「知の交差点」で得られる時間はそう簡単に経験できるものではない。

授業では社会人と学生が一緒の教室で授業を受け、ともにディスカッションを行う。セメスターごとに10程度の授業が開講される。セメスター期間以外にも集中講義として夏休みにフィールドワークに出向く授業なども存在する。授業は平日の4限以降の時間帯に行われ、授業は東大大学院情報学環に所属する教員が行うほか、これまでにメディア界で長年経験を積んだ記者や映像ディレクターなどが講師として登壇することもある。

授業は少人数制がほとんど。教育部の研究生(教育部に所属する学生は研究生、と呼ばれる)同士の意見交換は自分の視野が広がるチャンスだ。年代も、これまでのバックグラウンドも異なる研究生同士のディスカッションはとても新鮮で授業も盛り上がるポイント。また、講師との一期一会の出会いもかけがえのない経験だ。「メディア・ジャーナリズム論講義Ⅰ」では大手新聞社で長年記者を勤めてきた方を講師に招き、ジャーナリズムの基礎を習う。授業では良い記事とは何か、を話し合ったりどの新聞が書いた記事か、などを多角的な視点をもとに考える時間も。長年の経験ならではの取材時の緊迫感あふれる話や、SNS時代における新聞の役割についても考えさせられる。そのほかにも最先端のテクノロジーなどのアイデアを形にして情報学環の大学院生と制作展を作り上げる授業や、「アイドル論」と題し、現代社会の労働や教育、文化などについてさまざまな視点から考察し、現役のアイドルをゲストに招いたり、実際にアイドルのライブイベントに足を運ぶというユニークな授業も存在する。

教育部での活動は授業だけにとどまらない。自治会組織も充実しており、夏には研究生で合宿に出向いたり、東大の学園祭に飲食店を出店したりすることもある。普段は本所属先の会社や学業で忙しい研究生が合間を縫って集まる時間は心休まるひとときになっているのかもしれない。学生主体でゼミを行う「自主ゼミ」も存在し、年度の後半には大学教員の前で自分の研究成果を発表する機会があったり、レポートを執筆したりする機会もある。指導教官などをつけて本格的にグループで研究をすることもできる絶好の機会だ。

ここまで読んでくださった読者の皆さんは、教育部の雰囲気について少し感じていただけただろうか。2026年度入試の出願期間は11月10日から11月14日正午。東大に在学している学生であれば、受験料や合格後の授業料も支払う必要がない。まさに「入らない理由がない」組織と言えるのではないだろうか。詳しくは東大大学院情報学環ウェブサイトに掲載されている入試要項などを読んでほしい。さまざまな人と交わり、つながる平日午後の教室で、私たちはあなたと一緒に学べることを楽しみにしている。

【関連リンク】

・情報学環教育部の入試情報はこちら

https://www.iii.u-tokyo.ac.jp/admissions/undergrad-summary