朝起きるのがつらいという東大生は多い。多くは夜更かしによる夜型生活が原因だが、中には本格的な不眠症に悩む学生もいることだろう。本紙9月号では不眠症の一つの治療法として不眠の認知行動療法を紹介した。10月号ではICTを活用した事例として不眠の認知行動療法のスマホアプリを開発しているサスメド株式会社の上野太郎医師(同社代表取締役)に話を聞いた。(取材・吉田直記)

医師×代表取締役きっかけは現在の不眠症治療への問題意識

──上野医師の経歴を簡単に教えてください

もともと東北大学医学部を卒業した後は精神科医として勤務していました。脳と意識の関係や物質からどのように意識が生まれるのかに興味があり、大学院では睡眠の脳科学について研究して学位を取得しました。その後も診療と研究を両立させながら2015年にデジタル医療のスタートアップ企業であるサスメドを起業しました。21年に会社が上場した後も都内の病院で睡眠障害の外来診療を続けています。

──起業したきっかけは何ですか

きっかけは現在の医療制度において行われている不眠症治療に問題意識を持ったことですね。大学生の皆さんが抱える夜に眠れないという悩みは、夜更かしが原因の睡眠相後退症候群が多いと思います。これは医学用語としての不眠症とは区別されます。実際に精神科医として不眠症患者の診療をしていると、睡眠薬が多く処方されている現状に気付きました。不眠症の専門外来に紹介されてくる症状の重い患者は、特に長期にわたって複数種類の睡眠薬を処方されているという印象を持ったのです。睡眠薬には日中の眠気やふらつきといった副作用の他にも、依存性の問題があります。ずっと睡眠薬を内服していた人が突然内服をやめると、かえって眠れなくなってしまう反跳性不眠も起こります。そのような状況で、なんとか睡眠薬を減らせないかと考えるようになりましたが、これはICTを活用して睡眠薬を使わない不眠症治療を社会実装しない限り解決しないだろうと思いました。

──睡眠薬を使わずに眠るのが理想ということですか

もともと、不眠症治療のガイドラインで睡眠薬は適正使用が求められており、非薬物療法である認知行動療法が推奨されています。近年の研究では、人間は睡眠中に脳内に蓄積した代謝産物をきれいに洗い流しているといわれています。睡眠薬を投与するとこの作用が抑制されるといったことや、睡眠薬が認知症のリスク上昇と関わっているといったことが報告されています。睡眠薬は極力減らすべきというのは医療者全体の共通認識ですね。

──ではなぜ睡眠薬が使われ続けるのでしょうか

厚生労働省も睡眠薬の適正使用に向けた取り組みは種々行っており、多剤長期処方に対して診療報酬を減算するペナルティの仕組みも作っています。ヨーロッパをはじめ海外のガイドラインでは不眠症治療の第1選択は認知行動療法です。つまり認知行動療法で不眠症が治れば睡眠薬は処方しないのです。ただ、多忙な医療現場ではこれが難しい。対面での認知行動療法には時間がかかります。待合室にたくさんの患者が待っている状況で1人の患者に30分かけて不眠症の認知行動療法を行うのは現実的には難しいです。医療現場では多忙な中で日々診療しているので、患者数の多い不眠症に対して認知行動療法を全て対面で行うことは現実的に困難です。

慢性化を止める 根本原因に直接アプローチ

──睡眠薬と不眠の認知行動療法の違いについて教えてください

不眠症の薬物療法とは睡眠薬を使う治療のことですが、睡眠薬の中でもベンゾジアゼピン系睡眠薬はGABA受容体に作用するので、アルコールと働きかけるターゲットが同じなのです。睡眠薬は不眠症の根本原因にアプローチするのではなく、薬理学的に神経活動に働きかけることで強制的に眠らせているわけですね。近年登場したオレキシン受容体拮抗薬も含めて、睡眠薬は不眠症の根本原因を治療しているわけではありません。あくまでも症状にアプローチする対症療法です。これに対して認知行動療法は不眠症が慢性化する悪循環そのものにアプローチすることで根本原因を解決していきます。ここが最大の違いです。根本原因を解決するので認知行動療法の方が治療効果は長く持続します。

──不眠症はどうして長引くのですか

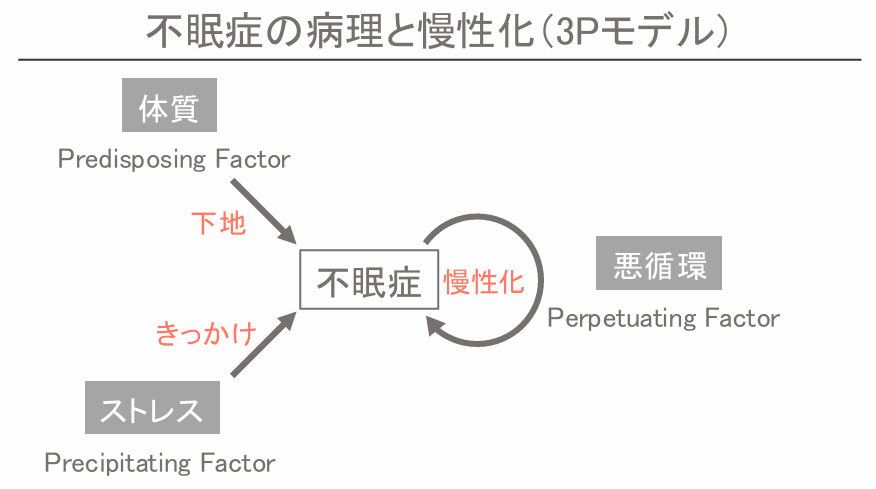

不眠症の病態理解として「3Pモデル」が提唱されています。これはPredisposing factors(体質)、Precipitating factors(ストレス)、Perpetuating factors(悪循環させる要因)という3つの観点から不眠症を理解する考え方です。第一のP、不眠症に罹患しやすい素因として、性格や加齢、性別などが指摘されています。ストレスとは学校や職場での人間関係の悩みといった不眠を引き起こす直接的な原因のことです。これに対して悪循環させる要因とは認知や行動のゆがみです。認知や行動のゆがみがあると不眠症は悪循環に陥り症状が長期化してしまいます。認知行動療法はこの認知や行動のゆがみにアプローチすることで長期化する不眠症を根本から治療します。

──認知や行動のゆがみとは

例えば「シロクマのことは考えないでください」と言われたら、どうでしょうか。北極にいるシロクマです。たぶん頭の中に浮かんだと思いますが、それを考えないでくださいと言われると余計シロクマのことが頭から離れないものです。睡眠も同じで、健康な人は夜の睡眠について普段意識せずに生活していますが、不眠症の人は日中から夜の睡眠の心配をし続けているのです。そして心配のあまり早目にベッドに入ってはベッドの中で寝付けない時間を悶々と過ごし、いつしかベッドが眠る場所から眠れない場所へと変化してしまいます。有名なパブロフの犬の条件反射実験のように、ベッドと眠れずに過ごす状態が条件付けられてしまうイメージですね。他にも「8時間以上寝なければならない」といった強い思い込みから自分の睡眠時間を過小評価したり、睡眠不足を解消しようとして日中に長時間の昼寝をすることでかえって夜に眠れなくなったりと不適切な行動もみられます。これらが認知や行動のゆがみです。

これからの不眠症治療 スマートフォンの不眠障害用アプリ

──開発したアプリについて教えてください

私たちが開発したのはスマホの不眠障害用アプリで、行政用語でいうとプログラム医療機器にあたります。医療機器の扱いなので厚生労働省の承認が必要ですし、誰でも使えるわけではありません。使用する際は不眠症と診断した患者に対して医師がアプリのアカウントを「処方」することになります。通常医師は医薬品を処方しますが、代わりにアプリにログインするためのアカウントを個別に渡すというイメージですね。患者は処方されたアカウントでスマホからログインして、自宅にいながら認知行動療法を受けることができます。よく質問されるのですが、これは遠隔診療とは異なります。遠隔診療は裏側に医師が存在しますが、このアプリは確立された治療アルゴリズムに沿って治療が進行していきます。これまで専門家が多くの時間をかけなければ提供できなかった不眠症の認知行動療法を、いつでも、どこでも、受けることができるようになります。このアプリは23年に厚生労働省より医療機器製造販売承認を取得しました。現在は保険収載の手続きを進めているところです。

──対面治療と比較して、アプリの利点は何でしょうか

利点の一つとして、医療者のスキルや経験に左右されずにガイドラインの推奨する治療を提供できるという点があります。対面だとどうしても医療者の属人的な部分に効果が依存してしまいますが、アプリだと科学的根拠に基づいて構築された最適なプログラムを全ての患者に平等に提供できます。実際に私たちはこのアプリの臨床試験において、睡眠障害の専門医療機関だけでなく不眠症の認知行動療法になじみのない非専門医療機関にも参加してもらいました。その結果、どちらの医療機関でも同等の治療効果が確認されました。これはこのアプリが医療者側の状況に左右されることなく安定した治療内容を提供できることを示しています。また、治療を休んでしまう患者に、スマホのプッシュ通知でリマインドを送るといった、ITならではのきめ細やかな治療介入も可能です。これは治療継続率を高める上で大きな力となります。

──医療者側の負担軽減にも

日本の多忙な医療現場では、どうしても一人の患者に費やせる時間は限られます。このように限られた時間の中でも、アプリを使えば不眠症の認知行動療法を提供することができます。さらに患者のデータは日々サーバーに蓄積されていくので、次回の診察時には医師の手元の画面に、その間の睡眠記録などがグラフなどで分かりやすく表示されます。治療の実施状況がデータとして可視化されるため、より客観的な情報に基づいた的確な診察と指導が可能になります。これに対して睡眠薬の処方では、患者が本当に内服しているのか、別の医療機関で重複して睡眠薬をもらっていないかといった実態を把握するのは困難です。患者が処方された薬を余らせてしまう問題は深刻で、睡眠薬以外の医薬品も含めると日本では年間約500億円の損失ともいわれています。

──費用面では

医療経済的な観点からもデジタルによる不眠症の認知行動療法が優れているという研究報告があります。不眠症の治療を睡眠薬、対面での認知行動療法、デジタルでの認知行動療法の三つに分けて比較したところ、デジタルでの認知行動療法が最も費用対効果が高いという結果でした。

まず、睡眠薬は根本治療ではないので長期的に内服を続けることで医療費がかさみます。定期的な通院も欠かせません。一方で、対面での認知行動療法は効果こそ高いものの専門家の人件費という観点からコストが高くなってしまいます。これらに対してデジタルでの認知行動療法は人件費を抑えつつ標準化された治療を提供でき、不眠症の根本原因を改善するため、治療終了後も長期的な改善が見込めます。患者個人の経済的負担はもちろんのこと、国民医療費全体の観点からも持続可能な治療だといえるでしょう。

──アプリの有効性を示す具体的な臨床試験結果について教えてください

不眠症患者175名に対し厳密な臨床試験を行いました。参加者を本物の治療アプリを使用する群と、見た目は同じでも治療アルゴリズムが入っていない偽物のアプリ(プラセボ、偽薬)を使用する群にランダムに分けて、その効果を比較しました。

その結果、本物の治療アプリを使用した群では8週間の使用後に不眠症の重症度を示す国際的な指標(AISスコア)が、治療前の平均13点(中等症)から平均6点(軽症)まで低下し、プラセボアプリと比較しても有意に改善しました。さらに重要な点として、アプリの使用をやめた2週間後もその効果は持続することが確認できました。つまり睡眠薬でみられる治療中断による不眠症状の悪化(反跳性不眠)がアプリでは起こらなかったのです。不眠症の根本原因を治療する認知行動療法の利点や特徴が、データとしても示されました。また、この臨床試験で65歳以上の高齢者でも問題なくスマホアプリを使用して治療効果が得られたことも大きな成果です。

ICTで広がる医療効率的な日本社会に向けて

──治療アプリ以外にも取り組んでいることはありますか

デジタル医療のプラットフォーム事業、具体的には臨床試験の効率化にも力を入れています。薬の治験において、安全性だけでなく本当にその薬が効いたかどうかのデータは不可欠です。しかし第三者を通じて人力で治験データの信頼性を担保しようとすると治験コストが膨れ上がってしまいます。製薬会社など治験を行う側の負担が増えることは、信頼性の高い治験結果を得るためにも望ましくない。

そこで暗号資産にも使われているブロックチェーン技術を使用して臨床試験データの信頼性や正確性を担保したプラットフォームを提供しています。このブロックチェーン技術を使うことでデータの改ざんを防ぐことができる上に、人件費を抑えることが可能となります。このような取り組みも医療にICTを活用した例だといえるでしょう。

──今後の会社の展望は

アプリが保険適用されれば患者の自己負担は3割になり、医療現場での普及が加速すると考えています。手続きは順調に進んでいます。政府の「骨太の方針」(経済財政運営と改革の基本方針)の中でもプログラム医療機器の活用が明記されていて、増大する医療費削減の観点からも国策としてこの分野を推進する姿勢を感じています。日本でも禁煙や高血圧、最近ではADHD(注意欠陥・多動性障害)の治療用アプリが承認されており、ICTは新しい医療の形として根付き始めています。

欧州の不眠症ガイドラインでは私たちの目指すデジタルでの認知行動療法が第一選択になっています。日本がこの世界の潮流から取り残されてしまうことは望ましい状況とはいえません。少子高齢化、医療現場の逼迫、医師の働き方改革といった課題が山積する中で、ICTを活用して医療の質を維持・向上させながらこれらの課題を乗り越えていく。それこそが、サスメドという社名に込めたサステナブル・メディスン(持続可能な医療)の実現につながると信じています。

上野 太郎医師

(サスメド株式会社 代表取締役)

うえの・たろう/12年熊本大学大学院医学教育部博士課程修了。博士(医学)。

06年に東北大学医学部を卒業し精神科医として診療を続けながら、

15年に現在のサスメド株式会社を起業、同年より現職。