東大の社会連携講座等検証・改革委員会は8月8日、企業等から資金提供を受けて行う研究・教育全般に関する制度の改革策を発表した。「改革方針」として①教職員の倫理意識徹底、②大学本部によるガバナンス強化、③契約・設置時の確認体制整備、④活動開始後の部局の管理強化-の4本の柱を掲げている(表1)。

| 方針 | 具体策 |

| 教職員の倫理意識の徹底 |

|

| 大学本部によるガバナンス強化 |

|

| 契約・設置時の確認体制整備 |

|

| 活動開始後の部局の管理強化 |

|

(表1)改革策の具体的な内容(東大の資料を基に東京大学新聞社が作成)

東大大学院医学系研究科の臨床カンナビノイド学社会連携講座に関する事案の調査で、教職員の倫理欠如のほか、講座運営管理や契約時の相手方確認の不備など、東大のガバナンス上の課題が判明したという。同事案について、問題があったと東大が認めたのは初めて。東大のガバナンス上の課題は、社会連携講座、寄付講座、共同研究、受託研究等の企業から資金提供を受けて行う研究・教育全般に共通する問題だとして、改革策を実行したとしている。

臨床カンナビノイド学社会連携講座については、東大と連携していた日本化粧品協会などが共同研究中の高額な接待の強要や研究契約の一方的な解除があったとして、これに伴う損害の賠償を求め東大などを提訴している。東大は今まで同講座での事案への対応について、事実関係の確認中だとしていたが、東大は初めて一部教員の倫理意識の欠如とガバナンス上の課題の存在を認めた。

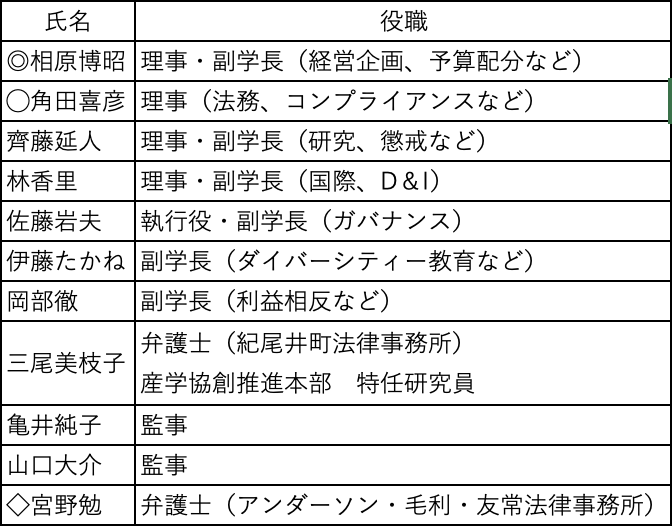

東大は6月30日に社会連携講座等検証・改革委員会を新設。企業から資金提供を受ける講座などで、教員の倫理意識やガバナンス状況を検証し、具体的な改革の策定・実行を担う。調査対象者は「最優先で調査等に全面的に協力」するよう義務付けられていた。委員会は9月末をめどに改革策を策定する計画だった。11人の委員で構成され、座長は相原博昭理事・副学長が務めていた(表2)。