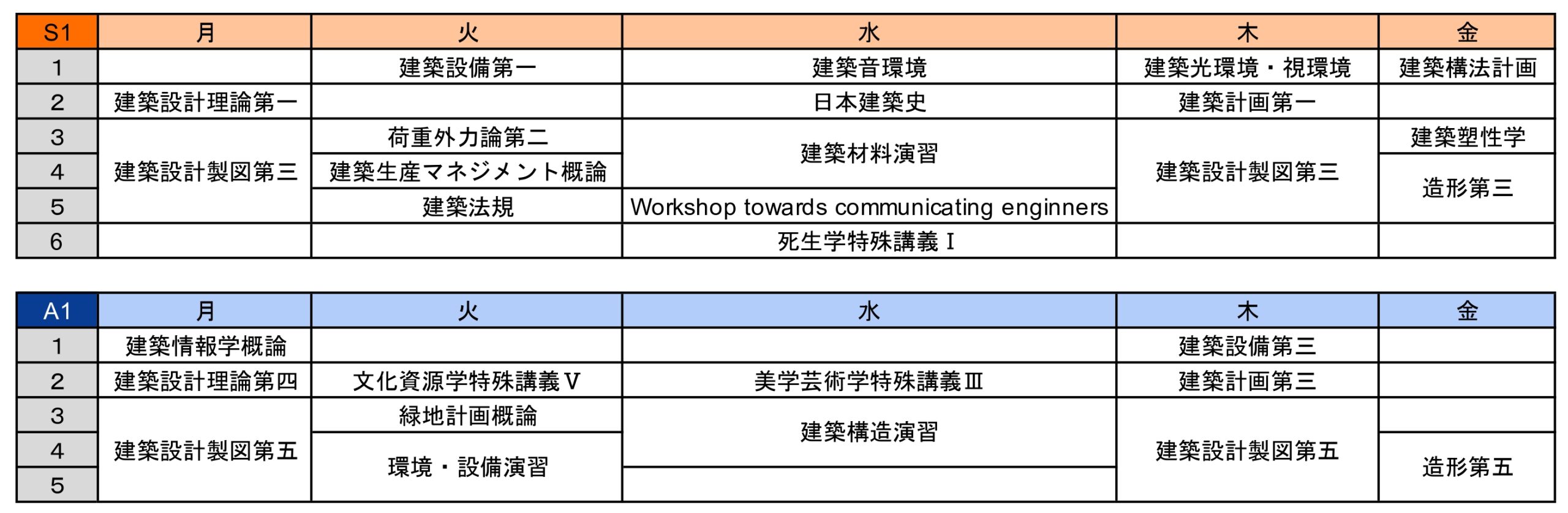

6月から手続きが始まる進学選択。後期課程のイメージができず、志望先を決めかねている2年生も多いだろう。本企画では各学部の4年生に取材。後期課程進学後の生活や進学先の特徴について語ってもらった。受験生や1年生にも役立つ内容だ。4年生が経験した3S1タームと3A1タームの時間割や本年度の進学選択手続きの日程も掲載している。志望先決定の一助としてほしい。(構成・平井蒼冴、取材・赤津郁海、渡邊詩恵奈、宇城謙人、山本桃歌)

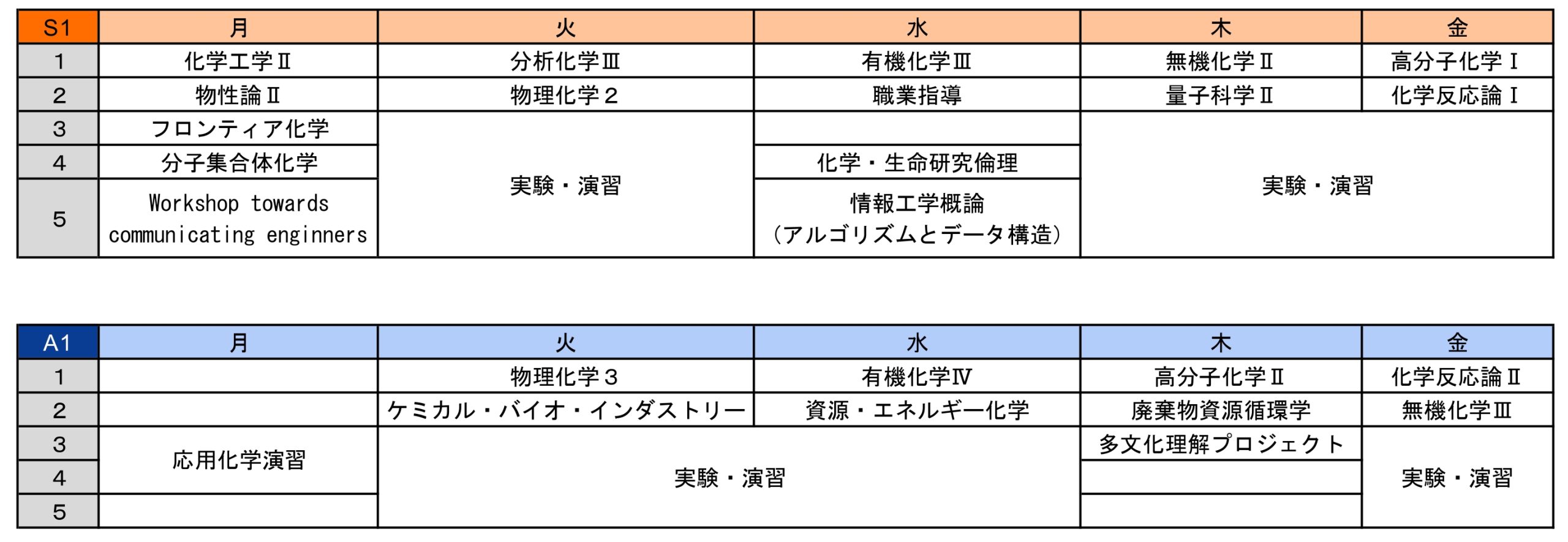

理Ⅰ→工学部応用化学科 充実したカリキュラムで化学に没頭

入学時は理Ⅰでした。もともと数学や物理、生物より化学に興味があり、入学時の科類選択をしました。化学への興味が続き、進学選択では化学系、具体的には理学部化学科、工学部化学システム工学科、農学部生命化学・工学専修などと迷いました。最終的に現在の学科に決めたのは進学選択の希望締め切りの1週間ほど前で、決め手は「自分の興味に合わない研究室が少なそう」というところです。私は広くいろいろな分野に興味があるタイプでしたが、理系学部では研究室を選択する際、自分の希望に合わない場合があることへの懸念が背景にありました。

応用化学科では、横型熱電変換素子について研究しています。研究室が柏キャンパスだったという点は衝撃でしたが、研究室そのものが期待外れということはなかったので、その点はよかったです。

学科で大変な点は、3Aセメスターまでの単位取得数です。2年次から3年次までの間で87単位、ほとんどは化学についての授業を取りました。実験が週三つあったり、2コマ連続の講義があったりしました。学科全体で受講するので、学科のグループチャットで勉強の情報が共有されたり、飲み会に行こうと誘われることもありました。それらの単位を全て取得したため、4年次の今は自分のペースで柏キャンパスや茨城県つくば市にある物質・材料研究機構で実験をする、余裕のあるスケジュールです。

応用化学科では学部で必ずしも成果を出すという雰囲気ではなく、修士課程に行く人が多い印象です。就活をしている雰囲気は感じませんね。私も修士課程修了以降の就職を考えています。

前期教養課程の学生に勧めたいことは、自分の行きたい学科から「遠い」授業を取るということです。応用化学科を例に取っても、学科の内容から離れた講義を受講することは制度上のハードルが高いです。前期教養課程では他に興味のあった言語に関する講義を多く受講したことが良かったと思っています。

理Ⅰ→工学部建築学科 答えのない問いの答えを模索する

高校生の時から建築学科に興味があったので理Ⅰに入学しました。入学後は都市工学科など、建築に関連する他の学科についても調べましたが、人間の行動に寄り添い、一つの建物やその周辺の環境について扱うという点で自分の興味に最も近かった建築学科を選びました。

建築学科では建築について幅広く学ぶことができます。特に印象に残っている授業は、設計の授業です。タームごとに設定されたテーマに合わせて設計を行います。設計の過程で、実際に活躍されている建築家から自分の設計に対してコメントを頂くことができます。それまでの勉強とは異なり、設計には明確な答えが存在しません。答えが分からない中で自分なりに答えを模索する過程で、答えのない問いに対する向き合い方を学ぶことができました。設計の発表のために図面や模型、プレゼンボードを作成します。準備しなければならないものが多く、発表の直前は時間のやりくりが大変ですね。

特に忙しいのは3Sセメスターです。一級建築士の受験資格を得たり、卒業したりするために多くの単位を取る必要があるからです。しかし、建築学科は必修の授業が少ないため、自分の興味に合わせて授業を選択することができます。

設計課題に取り組むときや、空きコマなどには製図室にいる人が多いです。製図室に行けば同期だけでなく先輩や後輩とも話せるので、縦と横のつながりを作ることができます。

卒業後は院進する人が多いですが、就職する人もいます。私自身は現在、院進して建築の音環境について研究したいと考えています。

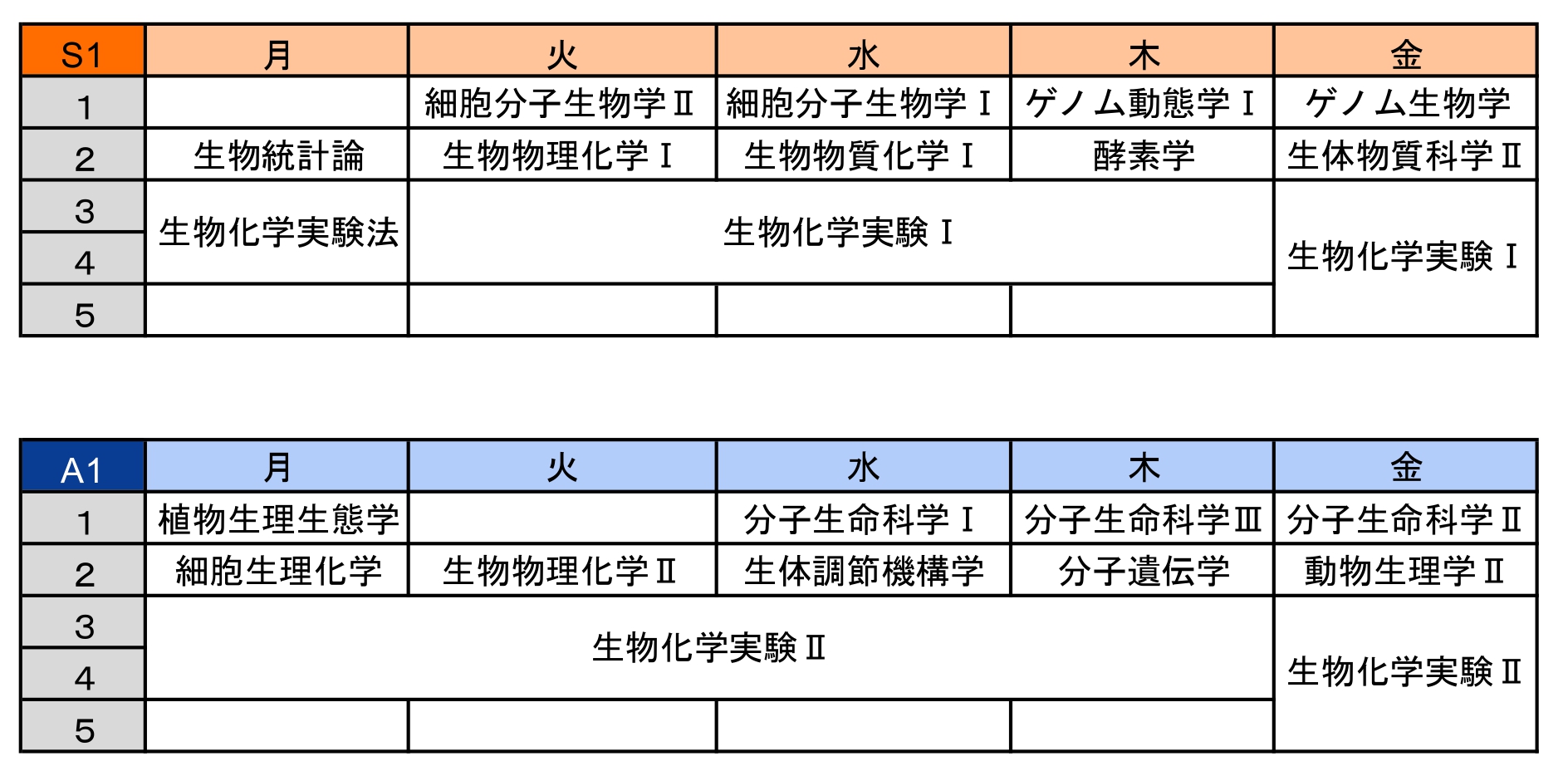

理Ⅱ→理学部生物化学科 「生物漬け」の日々から見える研究の面白さ

高校時代から生物学に関心があり、理Ⅱを選びました。前期教養課程では、1年次から『キャンベル生物学』などの輪読ゼミを自主的に開催し、2年次には「生命化学実験α」を履修。ハイレベルな実験を通じて、研究の面白さを再認識しました。

進学先として工学部化学生命工学科や教養学部統合自然科学科も検討しました。生物系の授業や個性的な研究室の多さに惹(ひ)かれ、主にミクロ生物学と神経科学を学べる生物化学科への進学を決めました。この学科は実習を通じて興味の方向性を定め、先を見据えて努力できる人に合っています。

学科のカリキュラムは実習が中心で、生物漬けの生活を楽しんでいますが、実験結果の解析にPythonを多用するのは少し意外でした。特に印象的だった授業は、定量生命科学研究所の先生が自身の研究について語るオムニバス形式の「分子生命科学I」です。専門的な内容に加え、先生の人柄や研究の魅力も伝わる授業でした。

1限から必修があり、夜7時まで実習が続く日も多く、基本的に忙しいですが、特に3S2タームはハードです。生物情報科学科の研究室での実習があり、Pythonを使う機会も増えます。慣れない情報系の内容に加え、週2、3本のレポートや期末試験も重なり、大変でした。学科の学生は約20人で理系の中では女子の割合が高いです。毎日実習で顔を合わせるので自然と仲が深まります。研究室は六つあり、学生と研究室のお互いに対する評価をもとにしたマッチングシステムで配属が決まります。

多くの学生が院進し、修士課程修了後は約半数が就職します。特にメーカーや製薬会社に進む人が多い印象です。私自身は大学院で論文執筆や実験のメソッドを体得し、研究者になりたいと考えています。