東大の前期教養課程の1年生の多くは、初修外国語(いわゆる「第二外国語」「二外」)として(表1)にある言語のいずれかを1年間学ぶ。学習を進めると、不条理・不規則に思えるような現象に出会うこともあるはずだ。しかし、その「不条理・不規則」は、その言語以外の言語でも見られる「規則的」な変化と関わっていることがある。一体どのような説明ができるのだろうか。歴史言語学などが専門の小林正人教授(東大大学院人文社会系研究科)への取材などから、初修外国語の「なぜ」を解き明かす。(構成・金井貴広、小原優輝)

① 複合母音(フランス語)、合成母音(韓国朝鮮語)

② 声調(中国語)

③ 男性名詞・女性名詞(イタリア語・スペイン語・フランス語)、中性名詞(ロシア語・ドイツ語)

④ 「have」+過去分詞と「be」+過去分詞の二つの現在完了形(過去形)(ドイツ語・イタリア語・フランス語)

⑤ 点過去(複合過去・近過去)・線過去(半過去)(スペイン語・フランス語・イタリア語)

完了体・不完了体(ロシア語)

-았/었-(韓国朝鮮語)

①【フランス語・韓国朝鮮語】「アイ」は「エ」になる?

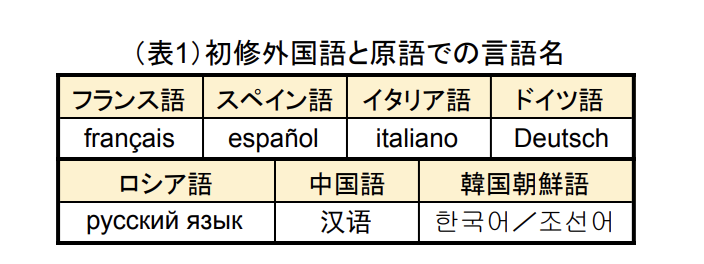

(表1)のイタリア語は「イタリアーノ」のように読めば良い。ほぼローマ字読みだ。しかしフランス語はそうはいかない。(表2)は、日本語で「エ」に聞こえる音を示す各言語のつづりだ。単独では「a」は「ア」、「i」は「イ」のように発音するのに、「ai」だと「エ」のようになってしまう。(表1)のフランス語中の「ai」もそうだ。フランス語学習者が苦労するポイントの一つは、複雑な母音字とつづりの関係を覚えることだろう。

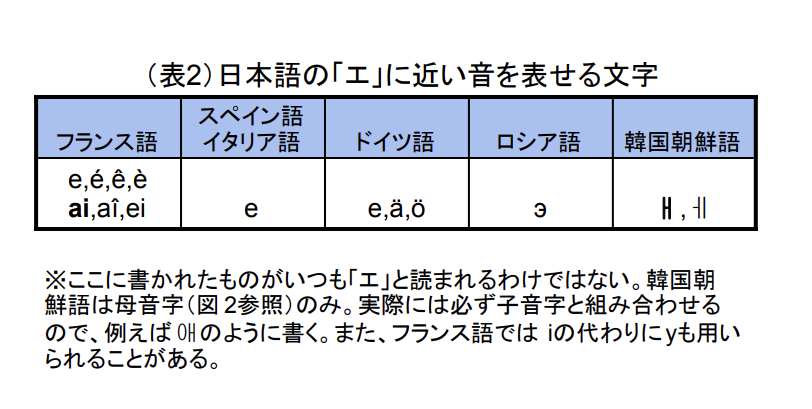

どうして文字のつづりと発音には乖離(かいり)が生じ得るのか。これには歴史的な音の変化が関係している。フランス語では、11世紀から12世紀にかけて「アイ」のような発音が、「エ」のような音になるような変化が起きた。(図1)は母音を発音するときの舌の位置を示したものだ。「エ」は「ア」と「イ」の中間にあることが見て取れるだろう。

「ア」を発音する時点で、次の「イ」の音を出す準備をすると、それは「エ」に聞こえてくる。こうして、フランス語話者の大多数が「この単語のこの部分(かつて「アイ」と発音されていた部分)は『エ』と発音するのだ」と思うようになり、かつての「アイ」は「エ」になった。一方で、正書法では引き続きaiと書いていたため、発音と音との関係に乖離が生じたのだ。

「アイ」を「エ」と発音するようになったのは、フランス語話者だけではない。日本語でも、カジュアルな場で「やばい(yabai)」を「やべー(yabē)」と発音しても言い間違いだと思う人はいないだろう。さらに、韓国朝鮮語では、「ア」と「イ」が「文字通り」合体して「エ」になった。

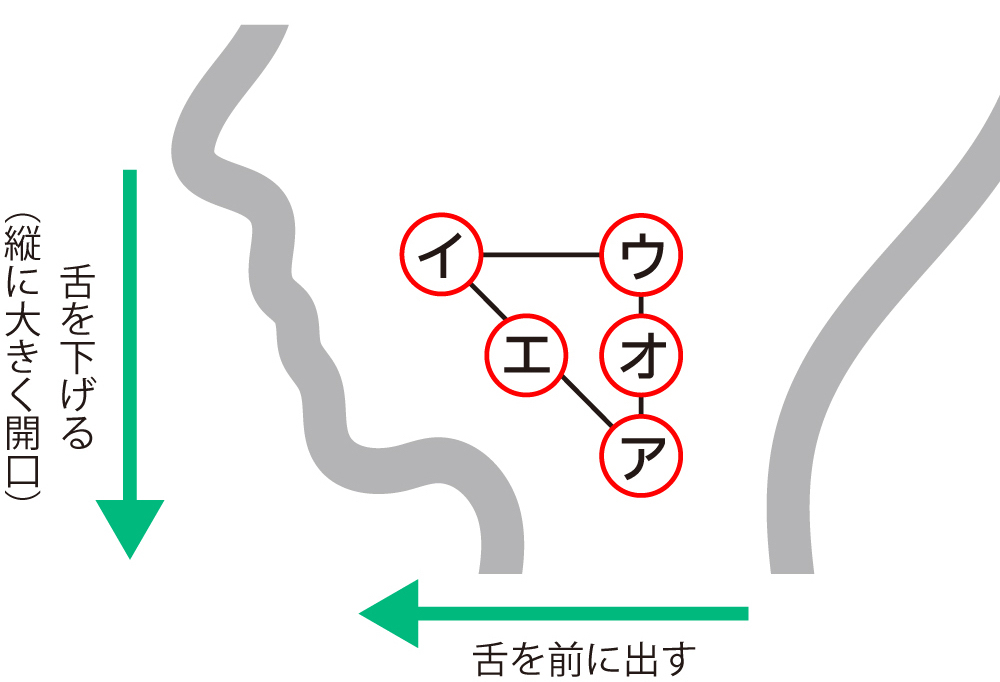

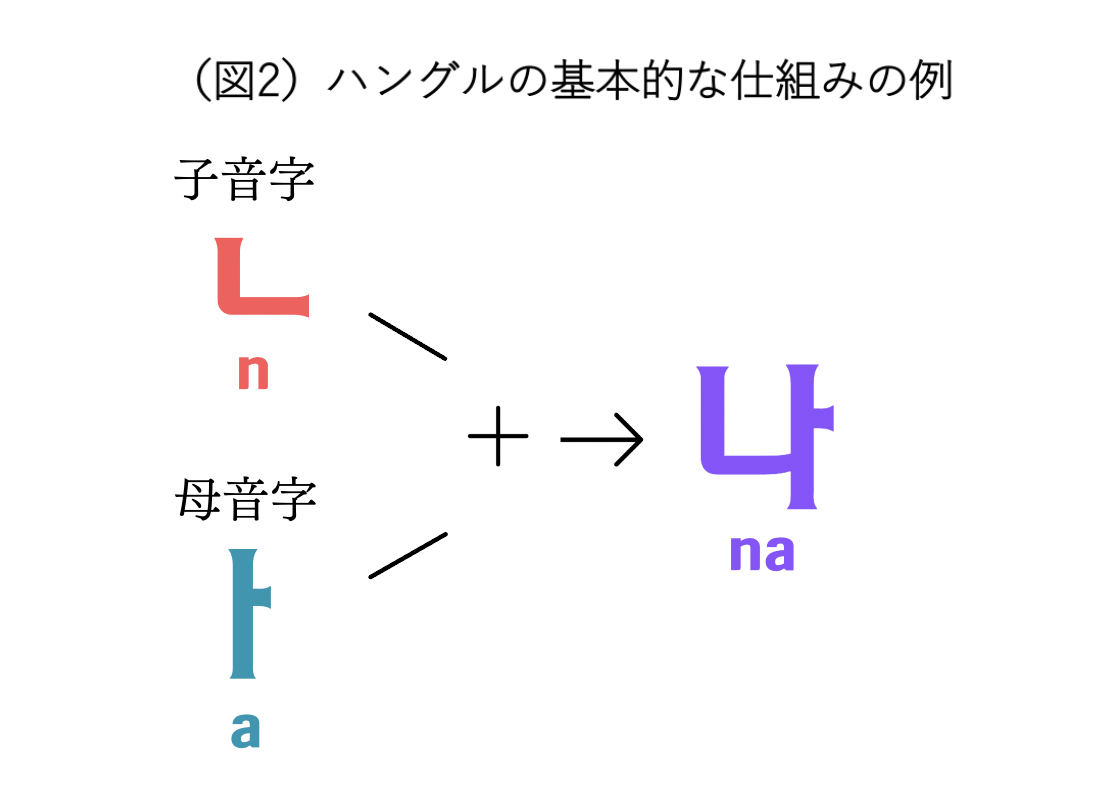

ハングルは全ての文字が子音字と母音字の組み合わせで成り立つ(図2)。

子音字は19個、母音字は21個ある。母音字の多さに苦労する学習者も多いだろう。しかし、21個のうち11個は、残りの10個(基本母音)を、文字としても音としても組み合わせたものなのだ。例えば(表2)中のㅐ(エ)は、二つの基本母音ㅏ(ア)とㅣ(イ)を合成した母音だ。文字の合体は見ての通りだが、音もフランス語と同様に「合体」してエになったのである。

②【中国語】「マーママーマー」は全部違う「マ」?

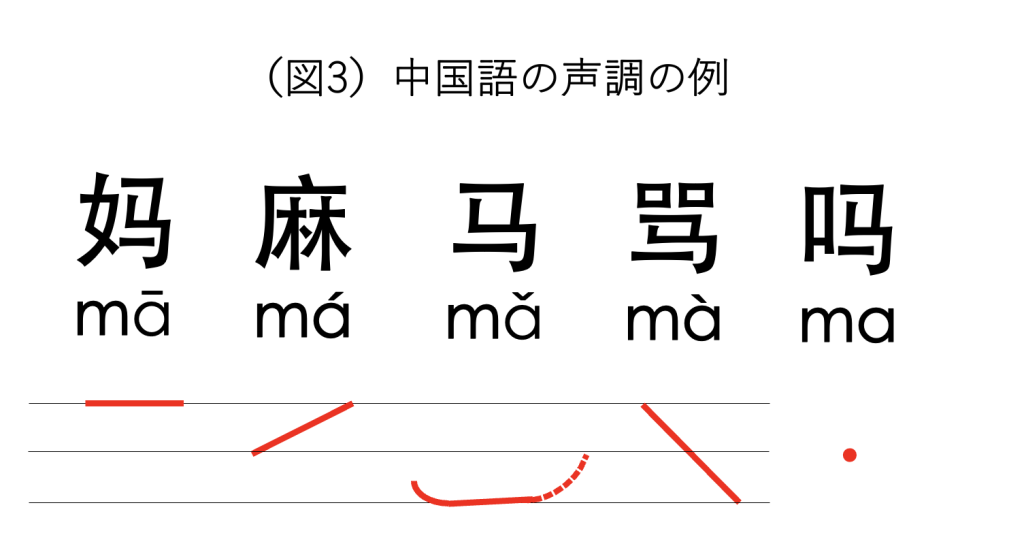

「マーママーマー」という文字列を見ただけでは日本語話者も中国語(ここでは初修外国語として学ばれる、中国の共通語である普通話)話者も何のことだか分からないだろう。漢字で書くと「妈妈骂马」となり「お母さんは馬を叱る」という意味だ。興味深いのは、この4文字の「マ」の発音、正確に言うと発音の内の「声調」が全て異なるということだ。

声調とは、意味の区別に用いられる、1音節(母音の周りに子音がくっついた音のまとまり)の中での音の高低・上下のこと。日本語のアクセントでは、一つの音のかたまりはずっと同じ音の高さだが、中国語では、一つ音節を発音している最中に音の高さが上がったり下がったり変わらなかったりする。同じma(マー)という母音・子音の組み合わせでも、低く押さえれば「马」(馬)、高さが上から下がれば「骂」(叱る)となる(図3)。多くの中国語学習者にとって最初に立ちはだかる壁はその難解な発音で、とりわけ声調であろう。この中国語の声調は、一体どうやって生まれたのだろうか。

秦や漢の時代の中国語には、現在のような声調は存在しなかったと言われている。また、当時の中国語では音節末に来る子音の種類(例えば、音節「man」の場合はn)は今よりも多様だったと考えられている。そして、音節末の子音の消失が現在見られるような声調の起源と関連しているという説が現在注目されている。

例えば仮に「bah」のような音があったとしよう。「アイ」の例で、アを発音している時点でイを発音する準備をしていたのと同様、「a」の時点で「h」を発音するための準備が行われている。この「準備」の特徴だけは「h」が消失した後も「a」に残り続け、これが声調発生のモチベーションになるという考え方だ。

③【イタリア語・ロシア語など】 海にも本にも性がある?

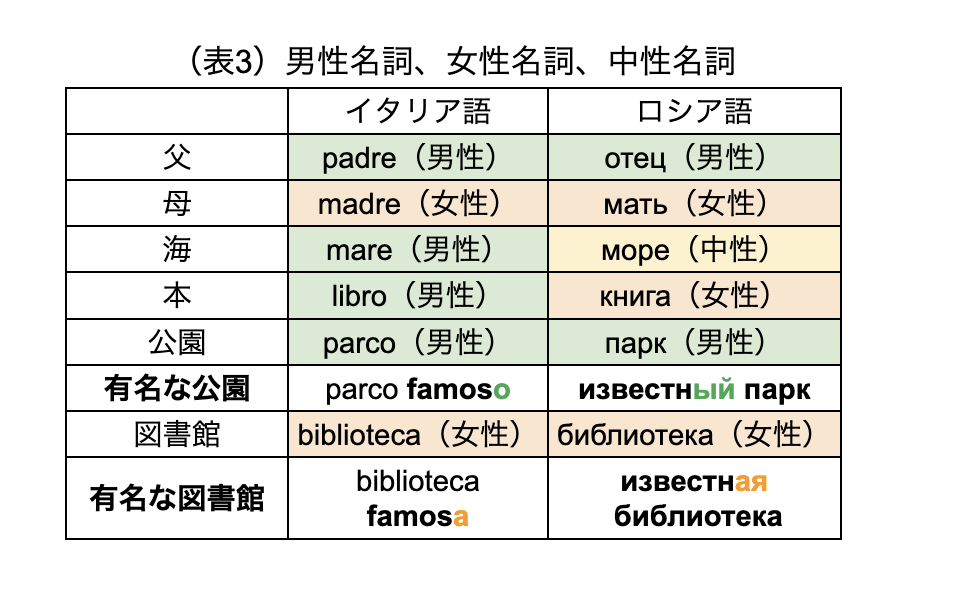

イタリア語、ロシア語など欧州の国名が付く初修外国語では、「父」「母」など自然の性別と対応付けられる名詞だけでなく、「海」「公園」「図書館」など全ての名詞に文法的な性(文法性)の区別がある。(表3)のように、修飾する名詞の性によって同じ形容詞でも形が変わるなどするため、これらの言語を学ぶのに文法性を避けては通れない。自然の性に関係しない名詞への性の割り当ては、自然の性とは関係なく行われる。どうしてこれらの名詞にも文法の性を割り当てているのか。

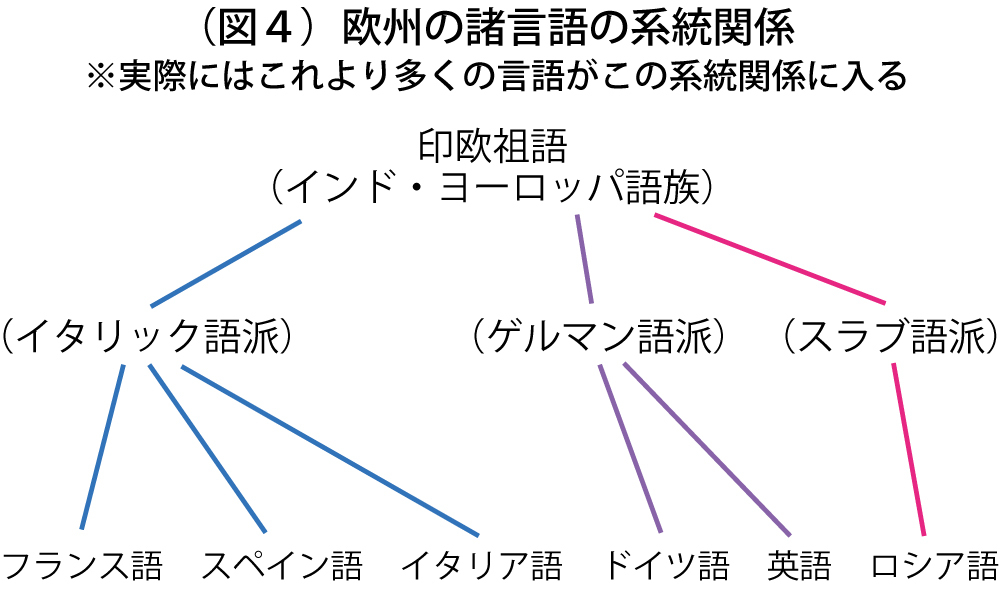

これは「難しい問題だ」と言う。というのも、これらの言語の共通の祖先である「(後期)印欧祖語」(図4)の時点で、文法性の区別があったからだ。この種の言語が話され始めたのは約6000年前とも言われているが、テープレコーダーはもちろん、文字も存在しなかったため記録が残っておらず、当時の言語を直接知ることはできない。そのため文法性の起源については分かっていないことも多いのだ。しかし、「アイ」が「エ」になるといった音変化の規則性の知識などを踏まえ、今日話されている系統関係が同じ言語を比較すると、より昔の言語体系の「再建」ができる。この歴史言語学の手法によって、印欧祖語の文法性の研究も進んでいる。

一説によると、さらに印欧祖語をさかのぼると、名詞の分類(クラス)は2種類のみであった。生き物を中心とする名詞(共通性)と無生物を中心とする名詞(中性)とで、両者の間では語尾の音が異なっていたと考えられる。しかし、中性名詞の集合名詞(「家族」「群れ」のようなもの)の語尾に付いていた「h」のような音が、次第に中性でも共通性でもない、別のクラスの名詞の標識だと認識されるように。「女」という名詞の語尾にもこの音があったことがきっかけで、女性名詞というクラスとして定着していったと考えられている。逆に女性名詞にならなかった共通性の名詞は、男性名詞と考えられるようになったのだ。

ちなみに昔は英語にも文法性の区別があった。しかし時代が下るにつれて、文法性を示す語尾の部分の発音が弱まっていき、区別ができなくなったのである。これと似た現象は動詞の活用でも起き、多くの動詞の現在形ではいわゆる「3単現」の「-s」を除く変化が消滅した。二外のヨーロッパの各言語は現在でもこの変化を残しており、多くの場合、一つの動詞が主語の人称や単数・複数によって別の形に変化する(表4)。それぞれの言語の文法体系は、音の歴史とも大いに関わっているのだ。

④【ドイツ語など】 同じ「現在完了形」なのに2種類のパターン?

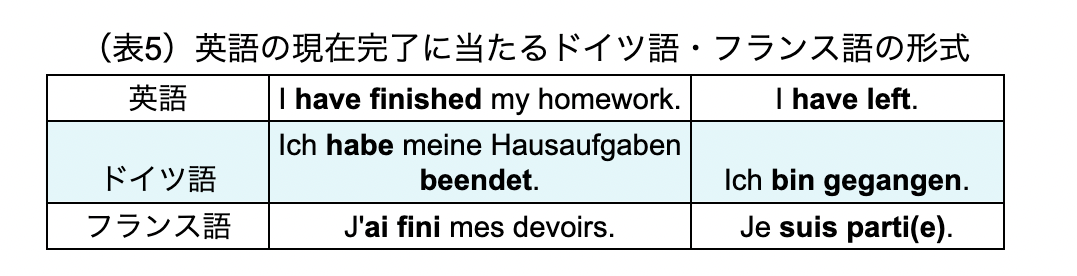

(表4)の活用を用いて、英語のhave+過去分詞に当たる形の表現を作ることもできる。例えば「I have finished my homework」という文をドイツ語に訳すと、(表5)の①のようにich habe という形が出てくる。これは(表4)中の「I have」の形だ。しかしややこしいことに、「I have left」という文章をドイツ語訳しようとすると②のように違う形になってしまう。ich bin というのは、英語の「I am」に当たる形だ。

つまり、英語の現在完了形に対応する形がドイツ語には2種類ある。いわば「have+過去分詞」パターンと「be+過去分詞」パターンだ。同様の使い分けはフランス語やイタリア語にもある。「基本は『have+過去分詞』パターンで、一部の自動詞は『be+ 過去分詞』パターン」というように習うだろうが、なぜ2種類も表現の形式が存在するのだろうか。

鍵は「過去分詞」にある。まずは「have+過去分詞」パターンがどうして完了形を表せるのか考えたい。例えば「I have finished my homework」という英文。「have」が動詞で「finished my homework」が目的語だと考えることもできないだろうか。つまり「I have finished my homework」は「私は終えられた宿題を持っている」という意味だとも考えられる。実は英語でもドイツ語などでも、「〇〇は△△された××を持っている」という構文を使っているうちに、これが完了の意味を表す構文として定着したのだ。

「be+過去分詞」パターンも同様の成り立ちを考えることができる。(表5)②の「Ich bin gegangen」(英語に一単語ずつ訳すと、「I am left」)という形は、元々「私は、行った状態にある」という意味で使われていたのだ。「〇〇は△△した状態である」という構文を使っているうちに、これも完了形の意味を表す構文として定着してしまったのだ。英語では、現在では「have+過去分詞」パターンの構文しか使われないが、現在のドイツ語などではどちらの構文も使われている。文法は時間をかけて変化するものだ。話者が無意識に表現を分析し直して、それが高頻度で用いられて定着すれば新たな構文になるのである。

⑤【スペイン語など】 時間には点と線がある?

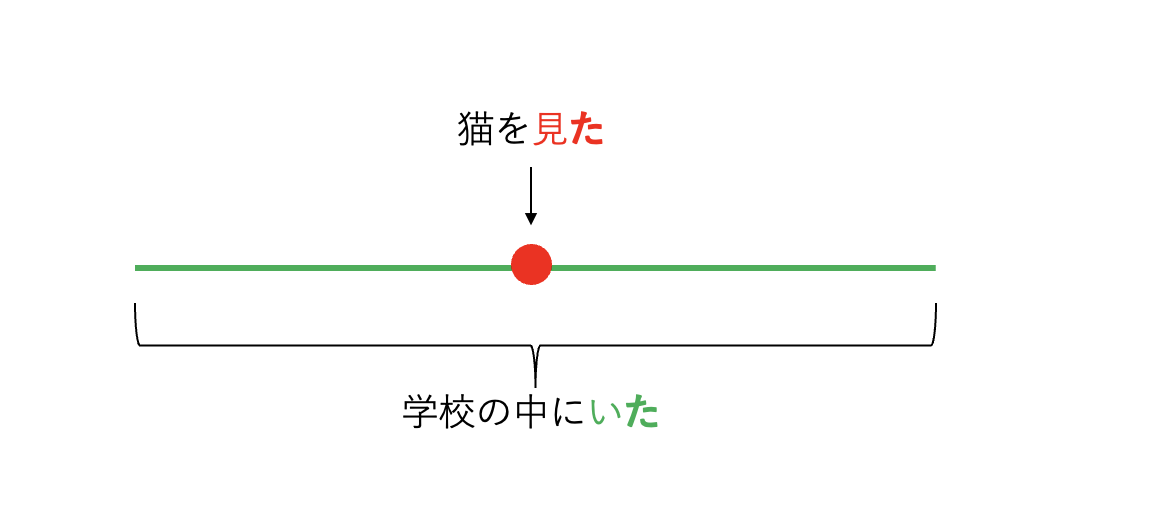

さて、これら完了の形式は、過去のことを表すのにも用いられている。つまり、①のドイツ語やフランス語では英訳すると「I finished my homework」にもなるのだ。実際にこれらの構文を、フランス語文法では「複合過去」、イタリア語文法では「近過去」と呼ぶ。過去と現在完了の違いは、大まかにいうと、説明している出来事をいつのこととして取り上げるか(参照時)の違いだけだ(図5)。

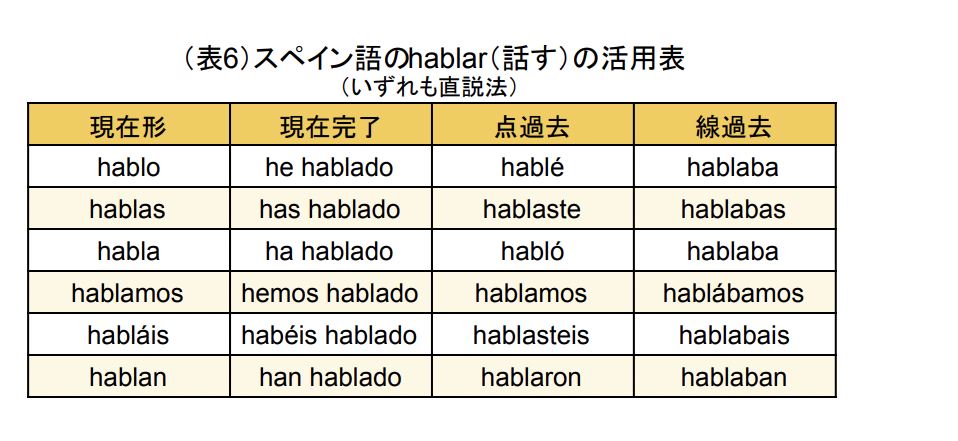

スペイン語は少し事情が違う。フランス語やイタリア語では基本的に現在完了の形で表現する過去の事柄を、(表6)の点過去と呼ばれている形で表現する。

ところで、(表6)を見ると「点過去」の他に「線過去」もあり、それぞれ独自の活用があることが分かる。ざっくりまとめると、点過去は文字通り「点の過去」、線過去は文字通り「線の過去」で、(図6)が典型的な例だ。呼ばれ方が違うため分かりづらいが、線過去はフランス語やイタリア語文法では「半過去」に相当する形だ。

つまり、(図4)できょうだい関係にあるスペイン語・イタリア語・フランス語には「点」と「線」それぞれ2種類の過去形のパターンがある。しかし、このうちスペイン語だけは「点」の過去を「have+過去分詞」パターンで表さず、独自の活用で表す。どうしてこのような差があるのだろうか。

元々はフランス語やイタリア語でも、過去分詞を伴う現在完了の形態は、過去の意味を表さなかった。過去分詞の「状態」を表す表現だったからである。しかし、次第に点過去がカバーしていた過去の動作を表す意味にも拡張されていき、やがて点過去の形式に取って代わった。いわゆる「時制」の体系も、それぞれの言語のコミュニティーで、時間とともに変化するものなのだ。

ロシア語では、点過去や線過去と同様の形態の区別が動詞の語彙レベルで存在する。ロシア語の動詞には、完了体・不完了体と呼ばれる二つの種類があり、それぞれ「点」の動作と「線」の動作・状態を表す(図6)。しかしこれも、時の表し方の、可変的な体系の一つだ。印欧祖語の段階では「未完了過去」「完了」「アオリスト」という三つの過去を表す形式があったと考えられている。これらの体系の複雑な変化の延長線上に、今話されている言語の体系があるのだ。

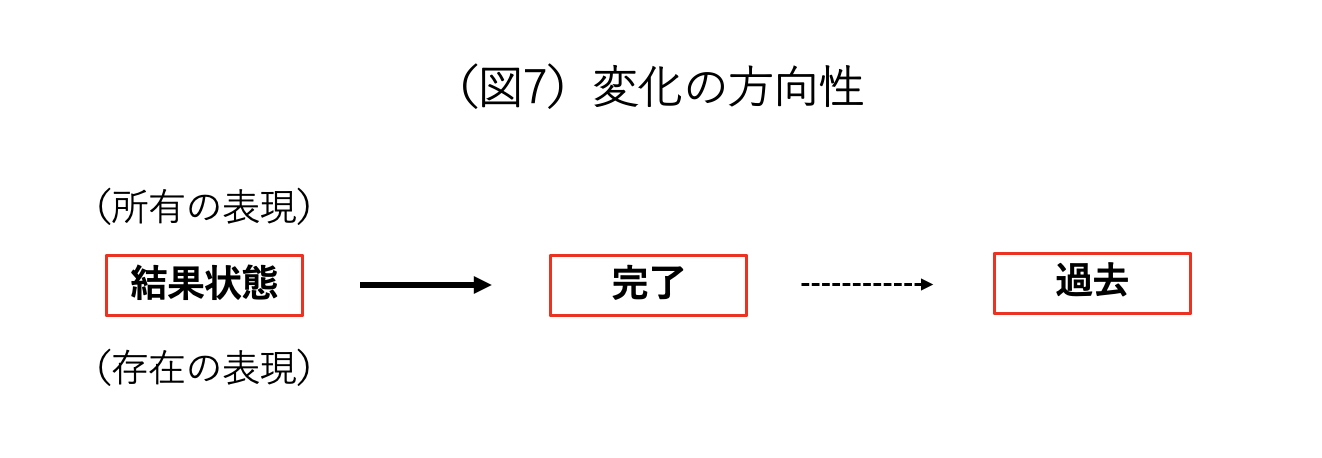

ここまで欧州の言語を見てきたが、日本語などアジアの言語でも同じような文法の変化の流れが指摘できる(図7)。古典文法として「たり」という完了の助動詞を高校で習うが、「たり」は「てあり」が音変化した形だ。「あり」は英語でbe動詞に相当する存在の表現だ。つまり日本語でも、存在の表現から完了の意味が生まれたのだ。

さらに、完了の「たり」はその後「た」という形になり、過去の意味も表すようになった。同様に、韓国朝鮮語でも「てある」「ている」に当たる形が、まず完了の意味を表すようになり、過去を表す形式の起源になったと言われている。これは、フランス語などで「be+過去分詞」パターンが、完了、さらには過去の意味を表すようになったのと共通する変化だと言える。

このように、同じような言語変化のパターンが、言語の系統にかかわらず、世界中の言語で見られることがある。「近年の言語学の研究により、言語変化に普遍的なパターンがあることが明らかになりつつあります。新たな言語を勉強すれば、これまで学んだ言語との共通点をきっと発見でき楽しいでしょう」(小林教授)

小林正人(こばやし・まさと)教授(東京大学人文社会系研究科)

00年米ペンシルバニア大学文理大学院Ph.D. 課程卒業。Ph.D.(言語学)。白鷗大学教育学部准教授、東大大学院人文社会系研究科准教授を経て、20年より現職。

【記事修正】2024年5月15日午後5時56分 第三段落を一部修正し、図1を差し替えました。