11月3日には米大統領選挙が行われる。日本でも9月に自民党総裁選が実施されたばかりだ。選挙は民主主義に不可欠だとよく言われる一方で、機能不全も指摘されている。そこで今回は、選挙民主主義の代替案として注目を浴びている「ロトクラシー」について、政治哲学などを専門とする山口晃人さん(総合文化・博士2年)に取材した。(取材・弓矢基貴)

くじ引きで政治家に

「ロトクラシー」とは、Lot(抽選、くじ引き)とCracy(政治、支配)を組み合わせた造語である。山口さんは、ロトクラシーとは「裁判員制度の立法バージョン」だと説明。つまり選挙ではなく、国民の中からくじ引きで代表者を選ぶシステムだ。

この仕組みは最近になって生み出されたものではなく、古代アテネ、古代ローマ、中世のイタリアなどでも採用されていた。アリストテレスやルソーなどの思想家も、選挙は貴族政的(政治権力が少数の人々に集中している状態)であるのに対しくじ引きは民主政的だと主張しており、近代の代表制民主主義が始まるまではこのような考え方が西洋社会では浸透していた。

しかし米独立革命後、選挙制が普及し、くじ引きは使われなくなった。20世紀の終わりから、地方行政の意思決定などに無作為抽出された市民が参加する動きが徐々によみがえる。それを背景にさまざまな実証研究がなされ、抽選制の可能性が近年再び本格的に議論されるようになってきた。

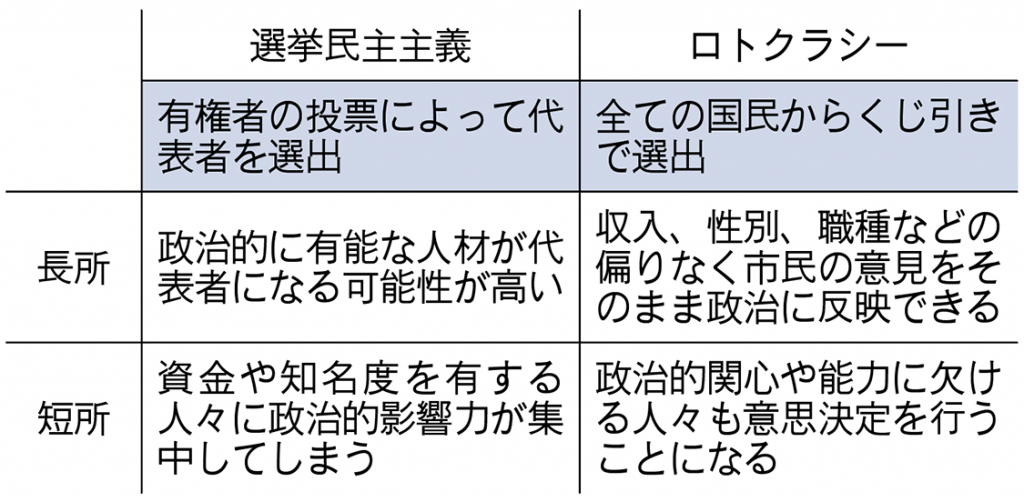

ロトクラシーの優位性は、被選挙権が実質化され機会の平等が担保される点にある。選挙では、当選に必要な資金や知名度、世襲議員や富裕層の政治的影響力の増加など、さまざまな原因により政治家になる実質的な機会は一部の人間に限られてしまう。これは、一般市民より政治的に有能な人材が選ばれるという面においては良いが「国民を代表して政策決定を行う」という代表者の性質が失われる。その結果、意思決定の結果が一般市民の多数意見と異なってしまう。対してロトクラシーでは代表者は無作為に選出されるため、一般市民の考えがそのまま政治に反映される可能性が高い。だからこそ選挙民主主義の代替案として近年注目されている。

もちろん、一般市民の考えが直接反映され得ることの問題点については、議論の蓄積がある。主な懸念点は代表者の能力にある。くじ引きで選ばれた人たちは必ずしも政治に関心があるわけではない。政治的に有能ではない議員が数多く選出される可能性もある。また、政治の素人であるが故に官僚や専門家に依存した結果、官僚が政治を支配しかねない。ロトクラシーは多くの長所を秘めていると同時に、このような欠点も抱えているのだ。

このようなロトクラシーの利点と欠点を踏まえて山口さんは、無作為抽出と選挙の混合システムの導入を提唱している。具体的には、衆議院は選挙のままで参議院をくじ引きにするというものだ。衆議院が法案を作成し、それを参議院に提出。参議院は、法案に対する衆議院内の賛成意見と反対意見、専門家の意見などを聞いた上で投票を行い、法案が可決されるか否かが決まるという仕組みだ。選挙とくじ引きの「いいとこ取り」ができる可能性を秘めた仕組みだと言える。

現状に疑いの目を

果たしてロトクラシーが我々の社会に導入される日は来るのか。山口さんは「今すぐにとはいかないだろうが、海外や地方などで地道に実証研究を積み重ね、うまく機能すると認識されるようになれば可能性があるのでは」と語る。実際に海外では地方議会を中心に、無作為抽出された市民から成る助言機関が設置される動きが出ている。

国政レベルにおいても、マクロン仏大統領は昨年10月、環境問題に関して無作為抽出で選ばれた市民による会議を招集した。同国の大統領選でもさまざまな候補者がくじ引きによる助言機関の設置を争点にするなど、特に欧州では徐々に浸透しつつある状況だ。今後、日本にもその流れが波及してくるかもしれない。

◇

18歳である記者も含め、我々が有権者として政治を見る上で重要なこととはなんだろう。山口さんは、「現状を自明視しないこと」だと答える。現状のシステムは必ずしも正しいわけではない。私たちが当たり前だと思っている代表制民主主義も始まってから約200年しか経っていない。米独立革命時に選挙制が導入されたのも抽選制に問題があると考えられたからではなく、政治的なエリートたちが、自分たちが権力を握るシステムとして選挙制を好んだからという側面がある。多くの一般民衆ではなく、元来の政治的エリートが統治したかったからこそ選挙制を導入したのだ。「米国憲法の父」と称されるマディソンなどの政治的リーダーも、自分たちの統治システムは民主主義ではなく共和制だと主張していた。民衆の意見をエリートたちが洗練させて良い決定を行う。これが共和制であり、民主主義とは対立するという立場をとっていた。それが19世紀後半から20世紀にかけていつの間にか代表制民主主義が民主主義だという認識が広まった。

このように、時間の推移でそうなってしまっただけで、現存のシステム自体にはその必然性がないことがある。だからこそ現状を自明視するべきではないと山口さんは語る。また、自分の立場は偏っているということも認識すべきだと言う。「自分は中道的な見方をしている、正しい見方をしている」と私たちは思いがちだが、実際はそうでないことも多い。従って「現状も自分の立場も自明視せず、常に懐疑の精神を持っていることが有権者としては重要だと思う」。

※新聞の購読については、こちらのページへどうぞ。