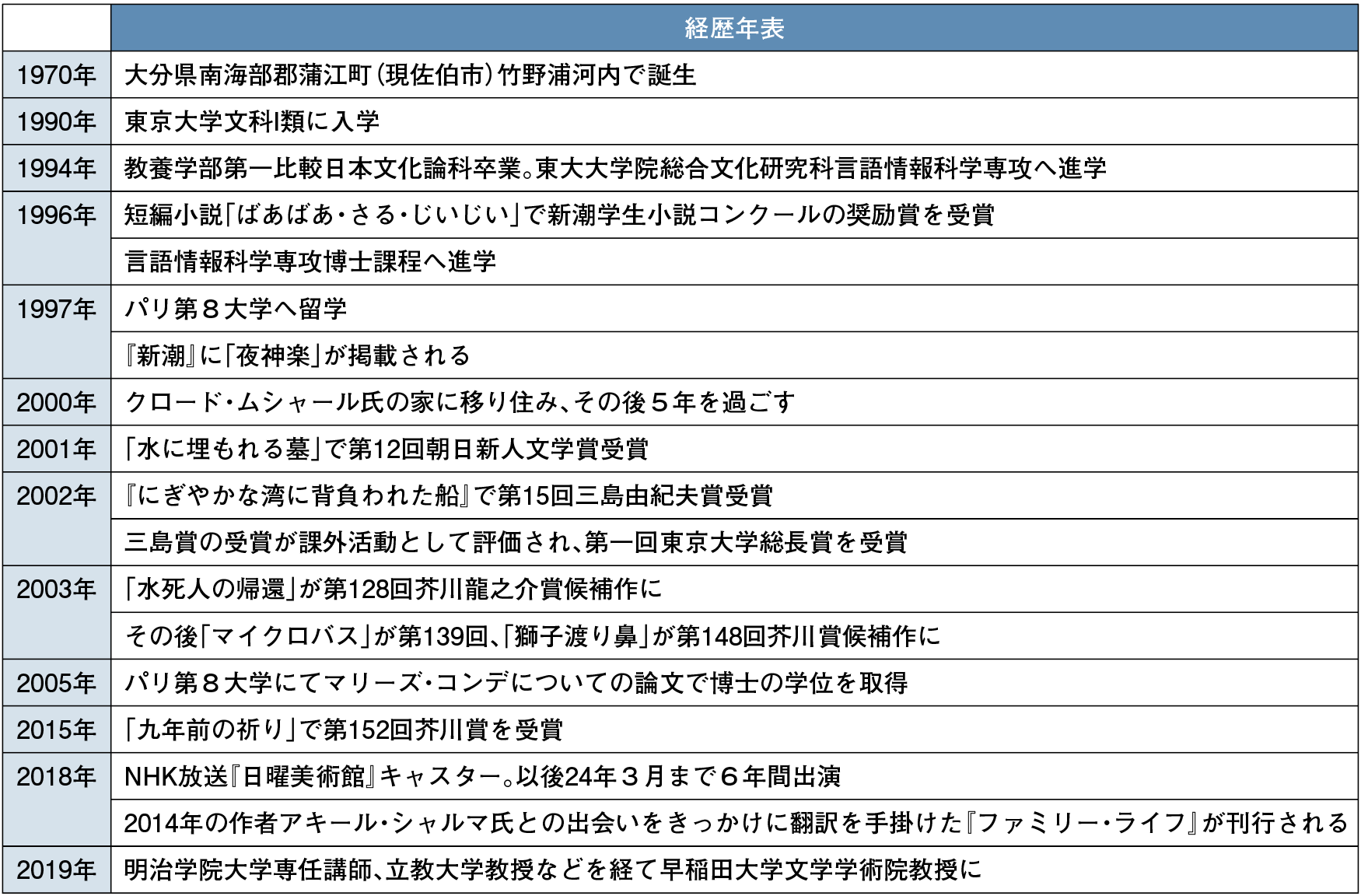

2015年、「九年前の祈り」で第152回芥川賞を受賞した作家・小野正嗣氏。故郷である大分県佐伯市蒲江竹野浦河内(「浦」)を舞台に、小さな土地で懸命に生きる人々の物語を書いてきた。また、早稲田大学でフランス語圏地域(カリブ海域やアフリカ)の文学を研究し、翻訳活動も行なっている。生まれ育った「浦」や2人の恩師、出会った文学作品に「歓待されてきたそうだ。小説家、翻訳家、研究者の三つの目線で「文学」に向き合う小野正嗣氏に、「文学の力」とは何かを聞いた。(取材・本田舞花)

(作家・早稲田大学教授)

04年、東大大学院博士課程単位取得退学。文学博士(パリ第8大学)。01年「水に埋もれる墓」で朝日新人文学賞、02年『にぎやかな湾に背負われた船』で三島由紀夫賞、15年「九年前の祈り」で芥川賞を受賞。訳書にマリー・ンディアイ『三人の逞しい女』、アキール・シャルマ『ファミリー・ライフ』など。

二人の恩師との「文学的」な出会い

──芥川賞受賞時のスピーチで「作品とは『与える』もの」と話していました。ご自身が文学に「与えられた」と感じた瞬間は

文学をどう捉えるかですね。「文学作品」と呼ばれるものがあって、それを読むことに安らぎや喜びを見出すということは、日常的に起きます。自分の居場所を作ってくれるようなものが「文学」だとしたら、本とは関係ないところでもそうした経験は与えられます。いろいろな人に出会ったり、いろいろな場所を訪れたりね。

人に出会い、自分を受け入れてもらった、大切にしてもらったと感じる。「文学的」な体験とはそういうものだと思います。僕にとっては、それを与えてくれたのが文学と深く関わる人たちでした。大学の時に教わった柴田元幸先生と、フランスに留学した時に出会ったパリ第8大学の教授で詩人のクロード・ムシャールさんです。

幼い息子・希敏(けびん)と故郷に帰還したシングルマザーのさなえ。毎日泣き叫ぶ息子を前に思い悩む彼女は九年前の「みっちゃん姉」の言葉を懐かしく思い出す。表題作を含む短編集

──柴田元幸先生との出会いについて、教えてください

雑誌『ユリイカ』の「村上春樹の世界」を読んだ時、インタビュアーの方が素晴らしいと感動したんです。東大の先生とあったので、この「柴田元幸」という人の授業を受けたい、と思いました。入学後、1号館の各教室の扉に貼ってある時間割を見て回りました。「柴田元幸」の名を発見して、本当にいるんだとうれしくなりました。

柴田先生の授業は開かれた授業ですごく面白かった。だけど、なかなか先生と直接話すなんてことはできませんでした。恐れ多いしね。ある時、初めて書いた小説が学生コンクールで賞を取りました。そしたら先生に、「小野くん、小説が賞を取ってたね。今度僕に読ませてくれる?」って言われて、本当にびっくりしました。誰にも言ってなかったものですから。先生は、授業に出ていた学生一人一人に注意を傾けてくれていたんですね。うれしかったです。その後もずっと柴田先生の授業に出続けましたし、先生とも、一緒に授業に出ていた何人かとも、今も付き合いが続いています。また、非常勤でフランス語を教えに来られていた西谷修(おさむ)先生、大学院進学後は石田英敬(ひでたか)先生や宮下志朗先生から、とても親切にしていただき、多くを学びました。フランス文学を通じて素晴らしい先生方に巡り会えたのは幸運でした。

──クロードさんと過ごした日々は、執筆にどのような影響を与えましたか

留学したパリ第8大学は、アフリカ系やアラブ系の移民が多い、パリ郊外のサン=ドニ地区にありました。多様なバックグラウンドを持った人たちと一緒に過ごす中で、彼らの存在を意識するようになりました。

その後オルレアンにあるクロードの家に住むようになると、クロードと妻のエレーヌが昔から難民や移民の人たちを自宅に受け入れてきたことを知りました。クメール・ルージュの虐殺を逃れてきた方とか、コートジボワールから仕事を求めてやってきた方とかね。

ある日、新聞記者がエレーヌに「ロワール川の河畔でアフリカから来た人たちが野宿している」と教えてくれました。クロードとエレーヌは様子を見に行って、具合の悪い人が2人いたので病院まで付き添いました。その後、街中でその内の1人のKさんに再会し彼が野宿していることを知って、見るに見かねず家に招いたのです。Kさんはフランス語が全然できなかったのですが、クロードはKさんが片言の英語で話す言葉に真剣に耳を傾け、住居や金銭の援助をしていました。そのそばに立ち会っていたことで、難民となった人たちの置かれている状況について考える機会が増えました。

浦で育った「僕」は、庭に美しいマグノリアが咲くオルレアンの家で故郷についての小説を綴り始めた。クロード氏と過ごした日々の自伝的エッセイと文学論を織り交ぜた珠玉の一冊

──小説『線路と川と母のまじわるところ』で移民問題について書いています。「故郷喪失」という言葉にし難い苦悩を、言葉を通じて伝える際に意識していることは

Kさんのような人たちから受け取った実感に正直に書くことです。うまくいっているかは分からないですけどね。過酷な体験をしている人たちの話を安易に物語化して書くことで、体験が軽んじられるというようなことにはならないようにしたいです。彼らが直面している問題、あるいはそういうことが起きてしまう歴史的、文化的、社会的な状況について学びながら、そうした問題から目を背けず、書くことを通じて自分なりに考えるようにしています。存在を知った以上は、何もなかったかのように振る舞うということはしたくありません。

心に傷を抱えた人々と、故郷喪失という苦しみを抱える難民の人々。彼らは出会い、心の傷が重なっていく。ヨーロッパを舞台に3つの出会いを描いた連作小説集

──芥川賞受賞時の会見で、「小説は現実への応答を書く」と話していました。小説というものを通じて、読者も現実に応答していくことを期待しているのでしょうか

読者の方に何らかの応答を期待するなんて烏滸(おこ)がましいことは考えていません。僕自身は「読み手」として、文学から受け取ったものを、この世界の中での自分のあり方自体を考え直す契機にしてきました。ですので、読んだ人が作品に自分が受け入れられていると感じて、心の中に作品を受け入れられるスペースを持てたら、書き手としてはとても嬉しいです。

日々いろいろなことがあって、心がかき乱された時、他者の言葉によってその感情の荒波が鎮められて心の中に少し余裕ができることがありますよね。それも「文学的」な体験だと思います。良い作品と出会うとは、そういうものじゃないでしょうか。

浦からの歓待と兄の面影を求めて

──ここからは、具体的な作品を挙げながら、執筆活動について聞いていきます。小野先生は、故郷である「浦」を舞台に小説を書いてきました。浦の方々に温かく育まれてきた、すなわち「歓待」されてきたそうですね

僕は浦の関わりの中で生きてきて、多くのものを受け取ったという実感があります。受け取ったものを物語という形で言葉にする、ということが小説だと思います。

僕の好きなパトリック・シャモワゾーというマルティニーク島出身の作家が言っていますが、「小説はどんなところでも故郷にできる」んです。実際の故郷とは全然違う場所や国を舞台にして書けるし、そこを故郷にすることもできます。無限の可能性がある中で、やっぱりここが書きたいと思えるのは、それだけたくさんのものを受け取ったということだと思います。

──小野先生は、「マイクロバス」の信男や「水死人の帰還」のサブローといった、人間社会の中で困難を抱えながら生きる人々を多く書いています。中でも、『九年前の祈り』の根幹となる不器用な男性「タイコー」には、兄の史敬さんとの思い出が直接的に反映されている部分があります。「タイコー」を書こうと思ったきっかけは

自分にとって、兄の存在はとても大きな主題であり問いでもあります。兄はからかわれたり、少し下に見られたりということがよくあって、僕にとっては兄が辱められていると感じることが多かったんです。小さい頃から不思議な存在でした。でも、僕が大学に入ったり賞を取ったりするととても喜んでくれました。兄のような人の存在にどうしても心惹(ひ)かれます。

特に『九年前の祈り』を書く時には、兄が脳腫瘍で余命宣告を受けていたので、作品の中に兄の存在のようなものを残したいという気持ちがあったと思います。人物を形作る時には、自分が出会ってきた人や読んできた人物が混じり合うものですから、そっくりそのまま兄を写しているわけではないけれど、そういった人物を描くときには、兄のことが常に頭にあります。

──お兄さんの面影を宿したような人物を書いているんですね

口が聞けず感情を表に出すことも困難な青年・信男。マイクロバスの運転だけは得意な彼は、毎日遠い親戚のヨシノ婆を乗せて国道を走る。表題作他一編。

雑誌未掲載のデビュー作「ばあばあ、さる、じいじい」から第128回芥川賞ノミネート作品「水死人の帰還」まで含む、生々しくも魅惑的な6篇の短編集

──『九年前の祈り』は、困難を抱える当事者の目線ではなく、取り巻く人々の多層的な視点から書かれています

僕らは、自分のことが分かっているようで分かっていないものです。例えば、あなたは先ほど僕のやっていることについて「面影」という一言で表現してくれました。僕は兄の「面影」を探していたのか、と腑(ふ)に落ちました。話す中で相手の言葉によって、そして自分を理解しようとしてくれる他者に触れることで、自分についての理解が深まることがあります。当事者が語るのではなくても、周囲の人々を描くことで、タイコーたちの存在がリアルに浮かび上がることもあるはずです。

──また、小野先生の作品は現実と過去の記憶を行き来する印象があります

人間は時間の中を未来に向けて直線的に進むしかありません。でも記憶は、進む時間の中で過去に戻ることができる、今いるこの場所とは違う場所を自分の中にもたらしてくれる。人間は過去を反すうし、時に後悔し、時に励まされながら時間の中を進んでいきます。その意味で人間は常に現在と過去を行き来しながら生きているので、僕にとっては自然な書き方です。

──短編集『九年前の祈り』の「悪の花」は、脳腫瘍で入院したタイコーの帰還を待ち続ける千代子が主人公です。帰還を待ってくれる人がいること自体が「歓待」だと感じました。小野先生の思う「歓待」とは

僕にとって「歓待」とは、目の前にいる人のために場所を作ることです。「あなたはここにいてもいいんですよ」と存在を認めるということですね。

怖いのは、そこに人がいるのに、いないかのように、そこにある命が尊いものじゃないように振る舞うことです。そこにある命を無視し軽視することは、戦争や紛争に限らず、僕たちの普段の生活の中でも常に起きていると思います。移民や難民の問題もそうですよね。「歓待」とは真逆の、誰かがそこに存在するという事実を拒絶するような事態が起きています。他者を受け入れる場所を物理的に作ることができなくても、せめて心の中には他者の存在を認め尊ぶ場所を作ることが大切だと思います。

──『獅子渡り鼻』では、主人公の尊(たける)が、母にネグレクトされていた時にジョエルさんという方が気に掛けてくれたことを思い出す場面があります。過去の記憶でも、目の前にいないその人との思い出を懐かしみ喜ぶという感情も「歓待」と言えそうです

その通りです。僕は尊がなぜジョエルとの記憶を思い出すのかをあまり考えずに書いていましたが、彼がジョエルのことを思い出すのは、それが支えになっているからですよね。

トラウマ的な体験や思い出したくない記憶が意識を超えて人を苦しめることもあるけれど、思い出すことで人を助け支えてくれる記憶もあります。記憶は決して黒か白ではなく、思い出したくもない嫌な記憶の中にも、自分を支えてくれるような良き記憶が混じっていることもありますし、幸せな記憶の中に苦しいものが混じっていることもあります。尊にとっては、ジョエルとの記憶が彼を歓待してくれる、現実世界の中で彼を抱擁し守ってくれる場所になっているということですね。

寝たきりの兄と10歳の尊を都会の一室に残して母はいなくなった。母の親戚に引き取られた尊は、豊かな自然や人々の優しさに包まれ、再生していく

──無意識であっても、尊にジョエルの記憶を呼び起こさせるという場面を書いたこと自体が、小野先生が物語の登場人物である尊たちを歓待しているのだと感じます

自分ではそう考えたことはなかったですけど、そういうふうに読んでもらえるとありがたいし、作品は読む人が作っていくんだな、と今感じています。

──作品は読み手あってこそとも言えそうですね

そうだと思います。作品は読み手を歓待するし、読み手も作品を歓待します。お互いの存在を認め合うことによって、読み手も作品も良きものになることがあると思います。

──今後向き合いたいテーマは

困難を抱えた子どもや家族というテーマはずっと続いています。今回は「浦」とは明示的に書いてはいませんが、海辺の小さな場所で生きている人々について、ある短編には次の短編の主人公になる人たちが少し登場していたりと、連作のような形で書いています。苦しみを抱えながら懸命に生きている人、あるいは苦しみを抱えている人のそばでその人たちのことを考えている人、という今まで書いてきたようなテーマが延長して続いています。

“Cap au pire” 常に最悪の方向に向かえ

──小野先生が翻訳した小説『ファミリー・ライフ』は作者のアキールさんの自伝的な小説です。この物語は、小野先生とお兄さんに重なる部分がありますね

読んだ時にびっくりしました。僕とアキールは英国のノリッジで行われた文学シンポジウムで出会いました。その後話してみたら、アキールのお兄さんは事故で脳にダメージを受けて寝たきりになってしまっていたと知りました。

ちょうど僕の兄もその1年ほど前に脳腫瘍が見つかり余命宣告を受けていました。アキールは小さなころからずっとお兄さんの面倒を見ていたから、「お兄さんにたくさん触れておいたほうがいいよ」、「声を録音しておくといいよ」とたくさんアドバイスをしてくれました。母に電話をして、兄が歌っているところを携帯で録画してもらいましたが、アキールのおかげですね。兄を失った彼が、自身の経験に基づいて与えてくれた思いやりに満ちた言葉が僕を支えてくれました。彼の言葉に歓待されたと感じています。

インドから米国へ移り住んだアジェ一家。幸せな日々は、兄の事故をきっかけに暗転する。寝たきりの兄、介護で疲弊していく両親。悲しみの中で、アジェは成長していく

──家族が病気になったりけがを負ったりした時の痛みは普遍的な感情ですね。小野先生が翻訳する上で作品が持つ普遍的な感情を伝えるために大切にしたことは

『ファミリー・ライフ』は、回復不可能な状態に陥った兄を支えていく中で、家族一人一人が深い傷を負っていく過程がとても繊細に書かれています。心を込めて日本語にしていけば、おのずと伝わると思いました。アキールは12年くらいかけてこの作品を書いたそうです。素晴らしい作品なので、届くべき人に届くと信じて、丁寧に真剣に翻訳することしか僕にできることはないんじゃないかな、と思います。

──今年サミュエル・ベケットの『エレウテリア』を翻訳しました。本作品の魅力は

ベケットは『エレウテリア』を上演も刊行もしてもらいたくなかったそうなので、翻訳されるのもいやだったかも(笑)。

自分がなぜ生きているのか分からない、でも何が苦しいのか分からない、と苦しんでいる方たちがいると思います。主人公のヴィクトールにはそういうところがあるんじゃないかな。ヴィクトールが無気力になった理由を、登場人物も観客もみんな知りたい。でも最後まで分からないままです。

本人でも理由が分からないことってありますよね。とても今日的な話です。『エレウテリア』では、「この人生は生きるのに値するのか」という問いが投げかけられています。ベケットはその問いかけへの応答がうまくいってないから、失敗作だと思ったんじゃないかな。でも解決してない問いであっても、われわれは読んで自分なりに考えることができますから。これを失敗作と見なすベケットは自分にとても厳しい人だな、と思います。

自由でありたい青年・ヴィクトール。自室に閉じこもる彼のもとへ家族や婚約者、観客までもが押しかける、冬の3日間を描く。「自由」をめぐる、ベケット幻のデビュー戯曲

──ヴィクトールって肯定的な名前ですね

勝利、ヴィクトワールですからね。皮肉が効いているというか、とてもベケット的で。

ベケットの有名な言葉で「続けることはできない、続けなくちゃいけない、続けよう」や「想像力、死んだ、想像せよ」というものがあります。常に苦しい方向に追いやられていくけど、それでも人は生きていかなくちゃいけない。僕はベケットの作品のタイトル“Cap au pire”がすごく好きです。Capは船の進路、つまり直訳すると船を最悪の方向に向けるということ。常に最悪の方向に向かえという意味になります。ベケットって悲観的なところがあるけど、僕はベケットの作品を読んでいる時、人が足掻き続けることをやめないことに励まされます。僕とクロードは、合言葉として”Cap au pire”ってよく2人で言って いました(笑)。

文学からの歓待を他者に向けて

──ここからは、小野先生の研究についてお話を聞ければと思います。小野先生の専門はカリブ海域やアフリカのフランス語圏文学です。西洋の旧植民地出身の作家の文学を読む際には、西洋の文学を読む時とは異なるアプローチを取るのでしょうか

植民地だからこういう読み方をしなくちゃいけないってことはありません。まず一つの作品として読みます。具体的な主題に沿って研究する際には、作品を取り巻く文化的・歴史的な背景や先行する作品との関係を踏まえる必要があるので、どうしても植民地の歴史やその影響を調べることになります。

あと「21世紀の日本に生きる私たちがどうしてこの作品を読むのか」ということはつねに考えています。それぞれの社会に問題意識や関心があり、作品に反映されます。作品の読解を通してカリブ海の社会に固有の問題意識について触れることが、ひるがえって日本の社会についても考える契機になればいいなと思います。

──昨今、日本や世界各地で宗教やジェンダー、人種などの差異による差別的な行動や言動が深刻になりつつあります。そのような世界で、文学は世界に、人々に何を「与える」ことができると思いますか

文学は読んだ方がいいとは思いますが、本を1冊も読んでいなくても、差別的な感情など全くなく、他者の心をちゃんと配慮できる素晴らしい方はたくさんいると思います。一方で、本をよく読んでいる人が排他的な言葉を吐くこともありますよね。だから、文学を読む・読まないは実はあまり重要ではなくて、大切なのは「自分は他者にどう接したいか」ということだと思います。文学は世界を知る窓になるし、他者への共感を養う効果もあるけれど、うまくいかないケースもいっぱいあります。

他者のための場所を自分の心の中に作ろうとする心の働きが、文学的なものだと思います。文学作品を読むとは、自分とは違うものに関心を持つことだとも言えます。自分とは全く異なる人生や自分とは違う考え方がそこには書かれている訳ですから。そこに触れたいと思える心を持てるかどうかです。

文学が役に立つかどうかは、私たち一人一人次第ですね。他者を尊重し、他者に心を傾けたい、自分を開きたいと思う人のために、文学はいつでもそばにあります。文学は、文学を必要とする人を歓待し、待ってくれています。

──文学の中に居場所を感じるとは無償の歓待を受けているということでしょうか

そうだと思います。あと、僕らは一方的に作品に受け入れられているようで、同時に僕らがいないと作品は存在しないので、お互いに尊重し合っているということになります。人は何か良いことをしてもらったら、お返ししたいと思うじゃないですか。

作品はあなたを歓待してくれる。あなたは受け入れられていると同時に、作品を受け入れている。私たちは作品に居場所を感じられるし、作品も私たちの中で作品として生きることができます。歓待って、実は一方的な行為じゃなくて、相互的で相補的な行為なんだと思います。歓待してくれるものは人でも映画でも音楽でもアニメでも、何でもいい。そういう歓待の経験を重ねていくことが、現実世界の他者の存在を尊ぶことにつながるといいですね。自分じゃないものに心を傾ける経験をたくさん持つことは、人間を豊かにしてくれます。現実世界では歓待の精神に満ちた「文学的」な人にはなかなか出会えないかもしれない。でも私たちのすぐそばに文学作品はいっぱいあります。その全てが私たちを歓待しようと待ち構えています。