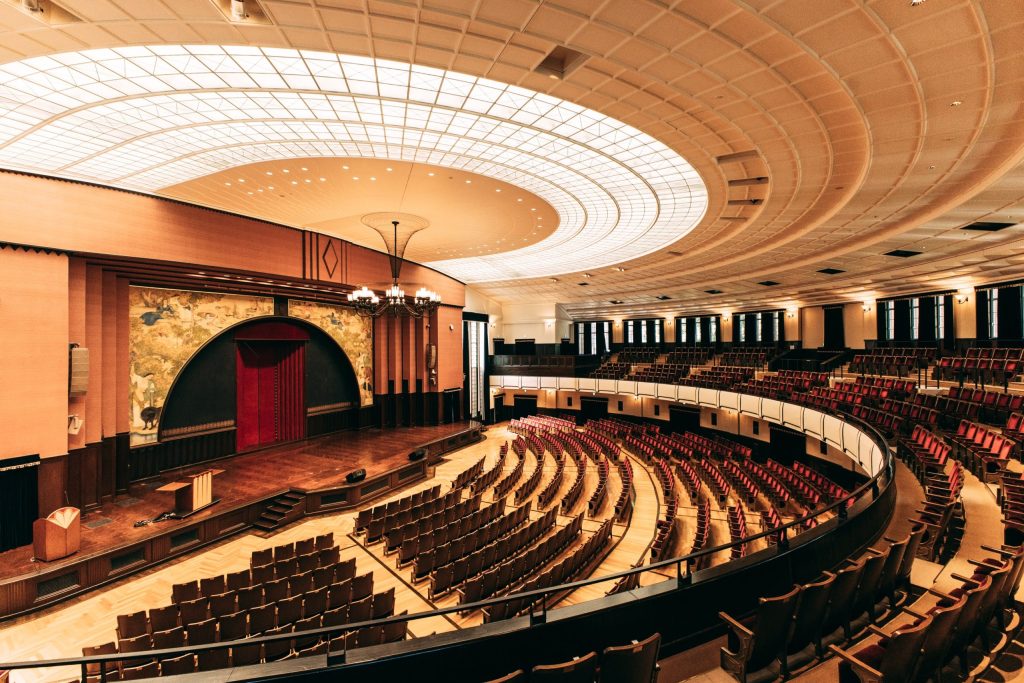

今年で竣工100周年を迎えた安田講堂。「東大」の象徴としてキャンパスの中心部にそびえ立つ。東大紛争で甚大な被害を受け、封鎖を経たものの改修工事により創建当時の姿を取り戻しながらも、時代に合わせて変化してきた。今回はそのような過程を経た現在の安田講堂の姿と、講堂内にある壁画に迫る。本記事では建物全体を「安田講堂」、講堂部分を「大講堂」と表記する。写真は全て東大の提供。 (執筆・山本桃歌)

斜面に建つ安田講堂 正面は1階ではない?!

安田講堂が崖の上に建っているのはご存じだろうか。本郷台地の東端に位置し、3階以上が台地の上、1・2階が台地の下にある。そのため、安田講堂の正面玄関は1階ではなく台地の上の3階にあるのだ。3階と1階の高低差が約6メートルもあり、安田講堂の横の急な坂道では高低差を体感できる。ちょうど正門から東西に延びるメインストリートの銀杏並木の終着点であり、かつ医学部から南北につながる道が交差する場所だった故に、この場所に建てられたとされる。このメインストリートは関東大震災後のキャンパス復興事業の中心となったことからも、安田講堂が持つ東大の象徴としての役割の大きさがうかがえる。

安田講堂には天皇が東大を訪問するときに使われる便殿(びんでん)が4階に、大講堂が3・4階にあり、どちらも創建当時から台地の上に位置する。1925年7月6日付の帝国大学新聞には、設計を担当した内田祥三(1943〜45年に東大総長)は、大講堂を崖の下に作れば正面からは屋根しか見えなくなるため大講堂を3階にしたと発言したとある。正面からの見栄えを意識していることからも安田講堂が計画当初から単なる講堂としての役割だけではなく、キャンパスの景観における中心的役割を果たすことが求められていたと分かる。

大講堂に当たる安田講堂後方は半円形で、3階は大講堂を囲むように回廊が走る。イベントでは3・4階にしか入る機会がないが、1・2階は本部の事務室として利用されているほか、地下1階と5階があり、さらに6〜9階・屋上からなる時計塔が存在する。

時計塔の歴史

安田講堂の塔の上方には時計が設置されている。普段は入る機会が全くない時計塔の内部、そして時計の歴史はどのようなものだろうか。時計塔の9階は時計塔を管理する時計室で、6〜8階は時計塔に続く階段室となっている。時計塔の東西南北4面に設置された時計は一つの親時計で制御されている。創建当時は水銀の振り子式の電気時計であったが、その後クオーツ式(水晶発振式)などを経て2003年に現在の直流電源駆動式の電波時計になった。創建当初は塔時計の文字盤は不透明ガラスで作られ、裏に照明が設置されていたという。しかし現在ではステンレス製の文字盤となり照明はない。13〜14年に行われた改修では時計室の内部が白く再塗装された。シンボルとして変わらず存在しているように見える時計塔も実はアップデートされているのだ。

食堂は地下に

「赤門ラーメン」などが食べられる中央食堂は、安田講堂前広場の地下に存在する。この場所に食堂ができたのは東大紛争より後の1976年で、講堂前を掘削した後に食堂の建造物を埋めて造られた。現在の中央食堂は2018年に東大創設140周年記念事業でリニューアルされた姿だ。安田講堂の正面入口からは入れないばかりか、広場や講堂の陰などに複数の入り口があり、初めて訪れる人には入り口が分かりづらくなっている。なお学外利用者の食堂利用時間は制限があるので訪問前の確認をお勧めする。

東大紛争後 2度の大改修

大講堂を再び利用可能に

1968〜69年にかけての東大紛争で安田講堂は大きな被害を受けた。紛争直後の69年2月3日付の東京大学新聞には、キャンパス内で窓ガラスを入れ直す作業が進む中、再占拠の恐れがあるとして安田講堂の窓ガラスは割れたまま放置された様子が掲載されている。大学側は学生による再占拠を恐れたため、大講堂は閉鎖されたまま20年以上修理されなかった。大講堂はその後図書や書類を保存する倉庫として使われていた。文化財的価値が高い建物であるため修復すべきとの声もあったが、金銭面の問題などから実行されなかった。1〜2階の回廊は壁で仕切られ、本部などの事務室として使われた。しかし安田講堂内にあった総長室は紛争により神田の学士会館、懐徳館に移り、71年に安田講堂内に戻ったものの、79年の本部棟完成に伴い移転していた。

閉鎖された大講堂を復活させよう、と改修が決定したのは88年9月。旧安田財閥系の4社から計8億円の寄付の申し出があり実現した。工事が始まったのは89年5月。3・4階については主に紛争前の状態の復元と老朽化した部分が補修された。大講堂内部の損壊した座席を取り外し、大学生の体格の変化に合わせ大きくしたものに交換したが、新たな椅子のデザインは創建当時のものを尊重した。外装では屋根、外壁の一部取り換えと洗浄が行われた。

のちに平成の第1次改修と呼ばれるこの工事は90年4月に終わる。同月18日には大講堂で竣工式が行われ、歴代総長や寄付を行った旧安田財閥系4社の代表者らが出席したが、学生の出席はなかった。有馬朗人総長(当時)は式典で、大学の運営に対する社会的な不信の原因の一つは大学紛争だとして、大学不信の象徴が安田講堂であるという意味でも大講堂の改修に長年努めてきたと述べたことが同年5月1日付の東京大学新聞に掲載されている。安田講堂の改修は講堂機能の復活はもちろん、東大の象徴が生まれ変わることで社会からのイメージを刷新し、権威の立て直しを狙っていたものだと位置付けられるだろう。

落書きが消されるなど、大講堂は東大紛争以前の状態へ復元され、以降は学術・文化の目的で主に使用されることとなった。91年3月には1500人を超える卒業生の署名により24年ぶりの全学卒業式が大講堂で実現。68年に東大紛争の発端である医学部ストライキを原因に中止されて以来の実施だった。

このようにして東大紛争の名残は徐々に消えていくこととなる。紛争により大きな被害を受けた便殿やロビーも改修により復元された。壁で遮られ事務室として使われていた回廊も、壁の多くは取り外され、回廊としての機能を取り戻した。しかし回廊の一部には壁が残るなど完全な復元は果たされず、経済的な理由で冷暖房設備の設置を行えないなど、残された課題もあった。

2013年から再び改修

平成の第1次改修後で復活した大講堂だったが、11年の東日本大震災を機に耐震化の必要が確認され、13〜14年に大規模に改修された。防災機能の強化やトイレ増設などの一方で、失われていた採光窓の機能や総長応接室が復元されたり、大講堂壁画が修復されたりするなど創建当時の姿を取り戻す工事も行われた。

この工事の主な目的は、震災時に天井の一部が剥落したことなどを機に、大講堂の天井が地震で落下する恐れが指摘されたため、創建当時の意匠を維持したまま強度を高めることだった。もともと吊り下げ式の上天井材が重く、その上経年劣化も進んでいた天井を、構造と一体化させ同時に軽量化することで地震でも落下しない天井とし、天井のガラスも飛散防止のために取り換えた。大講堂屋根の窓であるハイサイドライトは、プロジェクター使用のため遮光フィルムが取り付けられていたが、再び自然光を採り入れられるようにされ、創建当時の採光が再現された。大講堂では他にも創建時のフローリングの床を再現するためのじゅうたんの除去や、音響の改修などが行われた。

総長応接室は設計時に計画された位置である4階南側で復元された。平成の第1次改修によりこの位置に戻ってはいたが、度重なる改修や移転により創建当時の姿は失われていたため、図面や写真をもとに、主に壁と床を復元しながら耐震性を高めた。回廊は耐震工事と空調設備の新設に加え、モニターを増設して大講堂の外からでも式典の様子を見やすくなった。

安田講堂の壁画 その歴史に迫る

安田講堂内に複数の壁画が存在するのはご存じだろうか。安田講堂に壁画を飾ることが計画されたのは1923年1月。壁画の題材や画家の選定を行う協議員として工学博士の塚本靖と伊東忠太、文学博士の滝精一、松本亦太郎、姉崎正治が選ばれた。塚本靖は東京帝国大学造家学科(当時、現・東大工学部建築学科)を卒業し建築装飾について研究した人物であり、滝精一は東京帝国大学で日本美術史を教えた人物だ。5人はいずれも日本画や壁画、建築装飾に関する造詣の深い人物であった。当時の日本では、19世紀フランスの流れをくみ、西洋建築に壁画を飾る動きが出てきていた。フランスでは大学の講堂にも盛んに壁画が飾られており、仏ソルボンヌ大学の大講堂の壁画に倣って、安田講堂では日本の大学講堂で初めて壁画を採用した。

同年2月には大講堂の舞台上方と回廊の壁画を小杉未醒に、便殿の壁画を藤島武二に依頼することが決定された。小杉は壁画研究の第一人者とされた画家で、洋画と日本画両方の手法を取り入れた絵画を製作していた。ソルボンヌ大学の壁画を描いた画家シャバンヌの研究も行っていた。藤島は油彩画家で、東京美術学校(当時、現・東京藝術大学)で西洋画の教育に貢献した。藤島も欧州留学の時には仏ソルボンヌ大学をはじめ多くの場所でシャバンヌの壁画を見ていた。

小杉未醒 「土」「泉」「成熟」の三部作

まずは小杉による壁画を見ていこう。小杉の壁画は大講堂と回廊に飾られている。当初は1924年10月の安田講堂の竣工予定に向けて絵を構想していたものの、23年9月の関東大震災を受けて竣工予定が先延ばしになり、その間に複数の習作が描かれた。小杉はソルボンヌ大学の大講堂で見たシャバンヌの壁画に大いに影響を受け安田講堂の壁画を制作したとされる。まず制作したのは大講堂の舞台の左右上方の二つの壁画であった。24年のうちに壁画は油絵とし、主題は「土」「泉」「成熟」の三部作とすることが決定された。大講堂に飾られたのは「泉」と「成熟」だ。知恵が湧き出して実を結ぶというテーマで描かれたとされ、「泉」が入学を、「成熟」が卒業を表すとも解釈されている。25年4月からは東大の中にアトリエを作り、毎日のように通った。同年5月25日付の帝国大学新聞には制作の様子に加え、これらの題材のうち、「泉」にあたる作品「湧泉」を舞台の左上に、「成熟」にあたる作品「採果」を右上に飾ることが書かれている。

小杉はフレスコ画風を採りながら日本画と西洋画の画法を組み合わせた。「湧泉」には水をくむ人や座っている女性などが、「採果」には笛を吹く少年、果実をとる女性や草を持つ老人などが描かれていて、ソルボンヌ大学のシャバンヌの壁画にも一部同様のモチーフが描かれている。二つの壁画は約150日で描かれ、安田講堂の竣工直前に大講堂に飾られた。同年7月6日付の帝国大学新聞では「シャンデリアに映ゆる正面の大壁画」という見出しとともに安田講堂内部が紹介されていることからも、壁画が安田講堂の中でも注目されていたことがうかがわれる。同記事で協議員の伊東は「上々の出来栄(できばえ)」とした上で「永く大講堂の誇ほこりを伝ふるものであろう」などと壁画を褒めたたえているなど、当時から壁画として高い評価を得ていたことがうかがえる。

もう一つの題材である「土」にあたる「動意」と「静意」の2作品は主に竣工後に制作された。馬に乗った少年が描かれた「動意」は3階玄関の回廊に、手に鳥を乗せた女性が描かれた「静意」は4階ロビーの回廊に飾られている。制作だけでも約5カ月を要した大講堂の壁画に対し、半円形のこれら小さな2作品は1作品当たり3〜4日程度で制作された。

藤島武二 幻の壁画

次に藤島の壁画について見ていきたい。が、なんとこの壁画は完成せず、現在では具体的な構想すら残されていない。藤島による壁画は便殿に飾られる計画で、24年11月3日付の帝国大学新聞に掲載された藤島へのインタビューによると、ドアの上方に3作品が飾られる予定であり、この時点では大講堂竣工までには完成させるべく下絵に取り掛かろうと準備しているものの、構図は決定していないとされている。画題は「真」「善」「美」の三つにし、画材はギリシャ神話に基礎を置くことは決まっていた。竣工から2年以上経過した28年2月20日付の帝国大学新聞では、近く下絵に取り掛かり、夏前までには完成するとしていて、当初の予定であった人物ではなく動植物を描くという構図に変化したことが書かれている。その後下絵の製作には取り掛かったが、完成した記録も無ければ、壁画や下絵も現存しない。完成に至らなかった原因として、表現をめぐり藤島と大学側の意見が合致しなかったという説が有力であるが、計画がとん挫した時の記録が存在しないことから真相は分かっていない。結果として壁画を飾る予定だった場所には西陣織の画布が貼られることとなった。

壁画と東大紛争

このようにして制作された壁画であるが、回廊に飾られていた「動意」と「静意」の2作品は例に漏れず68〜69年の東大紛争での安田講堂占拠とその占拠解除において損傷した。これら2作品は紛争時に鉄パイプによる傷や落書き、放水による損傷を受けた後、剥がされて巻かれた状態で放置されていた。89年から行われた平成の第1次修復の時に元のように修復され、現在では2作品とも回廊に飾られている。

一方大講堂の壁画は、東大紛争時に大きな損傷を受けず、他の場所と違って落書きもされなかった。しかし経年劣化による損傷が多く、平成の第1次修復によって応急処置がとられ、2013〜14年改修時に本格的に修復・調査された。壁画は取り外され、東京藝術大学で修復された。

これらの修復により小杉の絵は再び人々の目に触れるようになった。濱田純一総長(当時)は2015年の学位記授与式の総長告示で、東大の歴史が、「知恵が泉のように湧き出し、大きな成果となって実を結ぶ」という大講堂壁画のテーマと一致していると誇った。そもそも壁画制作時に、大学が絵のモチーフを「時代と場所を超越」したものにしてほしいと希望したという。壁画も現在は見られるので、イベントで安田講堂に入る際には、ぜひとも壁画を見つめ安田講堂と壁画の過去に思いをはせてみてほしい。

誰もが利用しやすい安田講堂へ バリアフリー化進む

2013〜14年改修は耐震化を基本にしたものの、一方でバリアフリー化など設備の利用しやすさも更新された。その中からエレベーターとトイレについて紹介する。

エレベーター新設

中央階段脇にはエレベーターが設置され、1階から4階までをつないだ。基本的には正面から見て奥にあたる東側が開くようになっているが、正面玄関と大講堂の入り口がある3階のみ、玄関と大講堂の間に段差が存在するため、東西両側に開く2方向形式のエレベーターとなっている。大講堂が存在する3、4階の扉のデザインのモチーフは安田講堂の外装の玄関ポーチ部分である。そもそも昇降機をつける計画自体は安田講堂創建当時にも存在したが、スペースが足りず実現していなかった。

トイレの増設

トイレが少ないといわれてきた安田講堂。2013〜14年改修では、大講堂の入口がありイベント時に多く利用される3階のトイレを増やし、1・2階のトイレも移転・増設した。控室や来賓専用のトイレも新設・増設するなど、少しずつ利用しやすい講堂へ変化している。

安田講堂の変化をたどって

東大のシンボル・安田講堂の内部やその変遷、壁画について見てきた。便殿や総長応接室、大講堂などが復元され創建当時の姿を見られる場所がある。一方、時代に合わせてバリアフリー化をはじめ利用しやすいように変化した部分や、時計や天井など技術の進歩に合わせてアップデートした場所も存在する。それは単なる時代の変化によるものであるだけではなく、その時々に東大が自らありたい姿を体現してきた結果であるともいえよう。安田講堂は東大のシンボルという位置付けで、今後も創建当時の姿を残しつつも変わり続けていくのだろう。