ベーラ・バルトーク。クラシック音楽にあまりなじみのない人なら知らない人名であろうし、そこそこ聴く人でもバルトークの音楽に熱狂している……という人はあまり多くないだろう。評論家は彼の弦楽四重奏を「ベートーべン以来の傑作」と呼ぶこともあるが、そう言われたってよく分からない。そう、彼の音楽はとにかくよく分からない。うめき声のような不協和音、目まぐるしく変化する拍子、むち打つようにうなる音量のダイナミクス。どれをとっても彼の音楽は通り一遍ではなく、少なくとも心地よいとは言い難い。

しかし、クラシック音楽の聴き方だって一通りではない。伝統的な音階や和音進行にのっとった曲があれば、かたや民族音楽にルーツを持つ独特の雰囲気を醸す曲があってもいい(私たちにしたって、「日本的な響き」というのは、それが理論的にどう説明されるのか知らなくても、なんとなく分かる人が多いはずだ)。とにかく座って聴いていたらその曲の壮大さがありありと目に浮かぶ音楽もあれば、コンテクストありきの音楽だってあったっていい。クラシックという枠からは離れるように思われるかもしれないが(実のところそうでもない)、映画音楽やゲーム音楽などまさにその端的な例と言って差し支えない。そういう意味では、「20世紀」という、人類がかつて経験しなかったような未曽有の世紀というサブタイトルのもとに、なぜバルトークの音楽が極めて難解ながらもユニークで傑出した地位を築いているのか探ることは、音楽の多様な在り方を知るきっかけになるに違いない。

前置きが長くなったが、今回はバルトークの音楽、その中でも『中国の不思議な役人』と呼ばれる曲に迫っていこう。

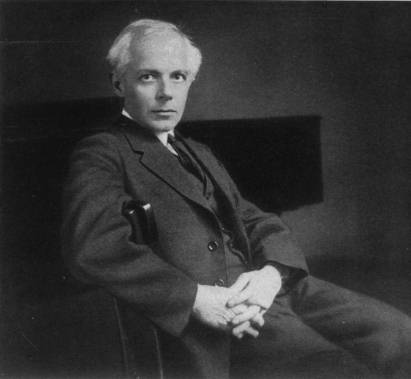

バルトークは、1881年にハンガリーに生まれた。伝統的な西洋音楽の教育を受け、ドイツ・オーストリアの伝統的な音楽から出発しながらも、各地の民族音楽に大きな関心を寄せていたようで、その関心は無論ハンガリーにとどまらず、ルーマニアやスロバキア、クロアチアや北アフリカに至るまでさまざまな地域の民族音楽収集を行っていたようだ。そして、バルトークは同時代の最先端の作曲技法にも興味を絶やさなかった。ストラヴィンスキーやドビュッシー、あるいはシェーンベルクなど新ウィーン楽派などの動向に耳を澄ませながら、自身の民族音楽研究で得た旋律やリズムを斬新な和声語法と結び付けていった。こうして生まれたバルトーク独自の音楽語法は、素朴な民謡の生命力と鋭く研ぎ澄まされた前衛的響きが同居する──いわば「原始性」と「モダニティ」が緊張関係のまま融合した世界である。

そして、忘れてはならないのは「20世紀」という世紀。それは人類が「進歩」を謳歌(おうか)する一方で、かつてない規模の暴力と分断にさらされた世紀でもあった。第一次世界大戦の塹壕(ざんごう)、機械文明が吐き出す金属音、急速に膨張する大都会のネオン。バルトークはその空前の喧騒(けんそう)の只中(ただなか)で、民族音楽の素朴な鼓動を胸に抱えつつ、爆音と不協和が渦巻く現代に耳を澄ませていたに違いない。

『中国の不思議な役人』は、バルトークが、レンゲルの書いた同名のパントマイム台本をもとに、1919年のハンガリー革命──電気も水道も絶たれ、スペイン風邪がまん延するブダペストの動乱──の最中に完成させた作品である。バルトーク自身が「地獄のような音楽」と語ったこの作品には、飢えと欲望、排外と暴力がむせ返るほど詰め込まれている。舞台は無名の大都会の路地裏。曲は雑踏や車のけたたましいクラクションの音を模した不協和音で始まる。トロンボーンとチューバによる最初の響きは、ペンタトニックと呼ばれる音階を用いた中国風のメロディであり、すでにこの曲のアイデンティティーを示している。路地裏で、3人の強盗に捕らえられた少女は「商品」であることを強制され、客引きとして路傍に立つ。それに釣られた通りすがりの人々は強盗たちによって殺害されるが、3人目として現れる異国の役人は、3度殺害を試みてもなお死なず、不気味な青白い光に包まれながら「異物」として少女を渇望し続ける。この曲が、20世紀という時代のおよそ悲観的な見方──雑踏の不協和、労働力や性の商品化、殺してもなお死なず尽きることのない「執着」あるいは「欲望」──を表している。現代的な見方を付与すれば、そこには(例えばサイードやマルヴィが論じたような)女性や東洋の対象化というさらなる問題を指摘しなければならないだろう。とにもかくにも、一見難解な彼の音楽には、難解たる所以(ゆえん)──時代であり、世界の諸相であり、そしてそこに生きた個人としてのバルトークの曲だということ──がある。このことに目をつむっていては、彼の音楽はいつまで経っても分からないのではないだろうか。

ただ、ここまで述べてきたコンテクストの以前に、この曲には音響的な楽しさがあることも見過ごせない。彼の卓越した作曲技法は、おどろおどろしい音楽の中にも、思わず体を揺らしてしまうようなリズムや、鬼気迫るメロディーライン、優雅な音楽が突き付けてくることのない確かな緊張を私たちに示してくれる。だからこそ、この「地獄の音楽」に恐れず耳を傾けてみてほしい。都会の喧騒を凝縮した冒頭の轟音(ごうおん)、胸を突くクラリネットの艶めき、フーガに乗って暴走する打楽器の洪水──バルトークが刻んだ20世紀の不安とエネルギーは100年後の私たちにとっても生々しい現実だ。難解さの背後には、欲望・排外・暴力という普遍的テーマが脈打ち、その混沌はむしろ私たちの生きる現代に通底する混沌として耳に馴染むはずである。歴史の影とサウンドの快感、その両方を抱えたまま、『中国の不思議な役人』は、今日もどこかで青白い光を燃やしているだろう──殺しても死なないマンダリンさながらに。【乃】