1月28日に、本郷キャンパスにて本部社会連携推進課が主催する「第4回地域連携シンポジウム学生×地域の連携〜学びと実践が拓く地域の未来〜」が開催された。東大の地域連携の中でも特に「フィールドスタディ型政策協働プログラム(FS)」に焦点が当てられた本シンポジウムでは、東大の教員とプログラムに参加してきた学生、そして学生を受け入れてきた自治体職員が登壇。人口減少が進み従来の成長モデルが機能しなくなっていく中で、学生が地域に入ることの可能性について、多角的かつ先進的な議論が行われた。(取材・撮影 宇城謙人)

グローバルに開かれた東大 なぜ学生が地方に求められるのか

シンポジウムは津田敦理事・副学長の挨拶で幕を開けた。津田理事は冒頭、開始から9年目になるFSのほか、体験活動プログラムで学生が地域で学ぶ機会に言及。教員が専門知を地域に還元することの重要性とともに、学生が地域と関係を持つことにより生まれる可能性や学びの重要性を語った。また、「世界の東京大学」と東大憲章にあるように、東大はグローバルに開かれたものであるとしつつも、過疎化や少子高齢化といったテーマが声高に叫ばれるように、日本の地方は、日本の都市部や世界に先立つ課題先進地域であるとして、地域で学ぶ意義を説いた。

最初に登壇したのは小堀陽平さん(鳥取県輝く烏取創造本部中山間・地域振興局中山間・地域振興課課長)。FS1期生として長野県千曲市で温泉地域の活性化に向けて活動した経験やその他の体験活動プログラムでの経験が、総務省で地方自治に携わる現在のキャリアに生きていると語った。鳥取県に出向して学生の受け入れに携わるようになった立場として、東大生にとって地域で活動する意義を説く。1つは地域の関係人口となり、生まれ育った地域のほかに深く知る地域をつくること。表面的な理解にとどまるのではなく、多様な世界を知ることの重要性を合わせて主張した。加えて、東大生が「東大」という看板に甘んじることなく、生身の人間として活動する重要性を説いた。

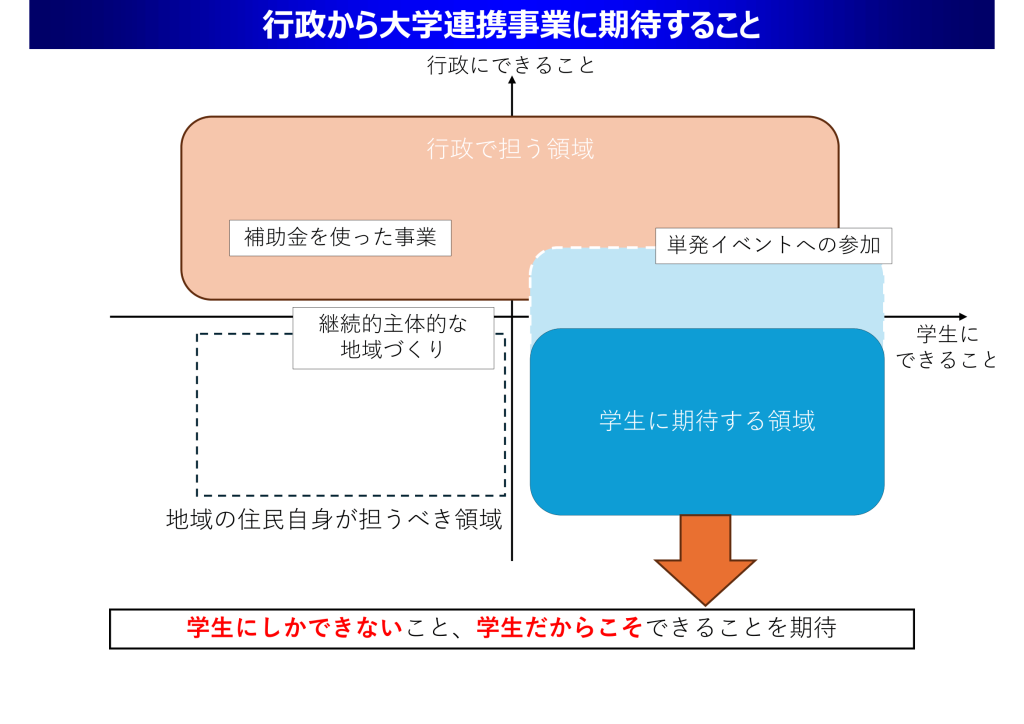

加えて、行政でできることと学生でできることには違いがあるとして、学生だからこそできることを体系的に訴える(図)。行政は学生に対し、①地域の多様な人が関わるべき地域づくりにおいて、外部者として地域の起爆剤となること、②パブリックな立場としての行政には作れない人のつながりを作ること、③派遣先の関係人口になること、を期待できるという。そして、受け入れる地域は東大生の優秀さに期待して斬新な案を求めるのではなく、新たな視点を提供する存在としての東大生を想定すべきだとした。

【関連記事】

続いて登壇したのは灰谷貴光さん(石川県能登町役場復興推進課・主幹)。地方創生を担当する中で、2017年から東大生の受け入れに関わってきた。受け入れ7年目となる24年1月1日に発生した能登半島地震で、能登町は「面的」に被害を受けた。その中でFS能登町チームが発災直後から被災情報を発信したり、能登町支援チームを立ち上げたりした事例を紹介。もっとも灰谷さんは電波が届かなかったためにしばらくその事実を知ることはなかったが、学生たちの自主的な活動を「当事者意識が醸成されていたのでは」と推測した。能登半島地震の9カ月後には豪雨災害が能登町を襲った。

復興計画に携わる中で灰谷さんは「ちきない(能登弁で「しんどい」の意)」気持ちになったというが、ここでも学生たちは精力的に活動した。結成されたボランティアチームが能登町を訪れ、土砂が押し寄せた子どもの遊び場を整備し直したという。ここでも現れたのは学生たちの自主的な姿。さらに宇出津地区で行われる「あばれ祭り」で、キリコ(巨大な切子灯籠)の花形である前面を学生が担ぐ写真を指し、地域住民との信頼関係を象徴するとした。

3人目の登壇者は川添善行・准教授(東大生産技術研究所)。建築学に携わる研究者として、地域にあるべきデザインのあり方を中心に講演した。建築と地域は相互補完的なものであるという。建築を作り上げるにあたっては地域特性を踏まえる必要がある。また、人口減少社会にあって、大規模な投資を伴う建築は時代特性に必ずしも符合しないと語った。

川添准教授は14年から和歌山市加太地域で地元と連携しながら建築形式や街並みに関する研究を行ってきた。18年には「地域ラボ」を立ち上げ、当時の助教が移住して常駐したという。10年以上活動しているが、建築家として大きな建築を手掛けてきたわけではないという。経済が縮退する中では必ずしも建築を行うことが正しいわけではなく、むしろ「人と人との関係の結ばれ方」としての町を構成していくことが必要だとする。また、川添准教授は福井県の東尋坊地域で地域計画や施設計画の設計も行う。「地域全体をデザインする建築家はほとんどいない」というが、単に建物を作れば地域が良くなるというのは幻想だという。そこで本質的に地域に必要なものを知ることの重要性を説いた。

最後に登壇したのは牧野篤・教授(大正大学、東大名誉教授)。東大での教授時代にFSの設計に関わったほか、数々のプロジェクトで学生を地域に送り込んできた。牧野教授は人々の生活の場にある「合理性」に注目。その合理性に訴えかけていかなければ政策の効果が見込めないと指摘し、研究者は研究を通して社会のあり方を考えていくことが問われると指摘する。その中でFSや体験活動プログラムは、単に学生が体験をするだけではなく、大学のあり方、そしてひいては行政や政治のあり方を再考していくものでもあるという。

牧野教授は日本が高度経済成長を経て「質的多様性」の時代に入ったと指摘。人々の欲望が多様化する中で、人々と社会を結ぶ上で個人が「存在欲求」を持って生きていくことが重要となるという。ただし昨今は、消費対象が多様化し、消費者は同じものの消費にすぐに飽きることができる時代。そこでは、人々が他者と協働して新たなものを作り出す関係を構築することで、個人を超えた新たな欲求を生みだすことが必要だと指摘。FSや体験活動を通して、学生が他者と寄り添い伴走することで、相互の関係性を捉え直し、社会の当事者として形成されていくことになるのではないかという。

地域に関わる東大生の可能性 実態の両面性を見つめる

シンポジウムの後半には、飛田映月さん(文II・2年)を交えてパネルディスカッションが行われた。飛田さんは中高時代に書道やスポーツに取り組んだ経験をきっかけに芸術の持続性や自然環境について関心を抱き、FSに参加。さらに世界の視点を養うべきだと考え、UGIPやUCOP(いずれも東大と企業などが行う体験型教育プログラム)に参加、地方でのインターンシップも経験した。飛田さんの経験をもとに、学生が参加する地域連携について意見が交わされた。以下ではその一部を抜粋する。

秋山聰副学長(以下、秋山):体験活動を立ち上げるときに濱田純一総長(当時)は東大生をタフにすると言っていたが、実際にはもともとタフな人がどんどんタフになっていった。タフでない人が参加するにはどうすれば良いか。飛田映月さん(以下、飛田):地域課題に興味がない大学生もいると感じている。ただ、私自身がそうであったように、身近なものから考えると自分の身になって考えることができ、行動に移せる。

小堀陽平さん(以下、小堀):地域のつながりをつくる上での学生の役割を伺いたい。

川添善行准教授(以下、川添):私自身気をつけなければいけないと思ったのは、学生が入ると良くなるという無自覚な思い込みだ。地域に学生を送り込む側が学生に自由な立場から発言できるという考えを持つと、学生という立場が搾取される。

牧野篤教授(以下、牧野):タフさの話が出たが、かつてタフさで想定されていたのは「引っ張っていく」東大生だったと思う。しかし今のタフさとは(社会の)中に入り込んで、曖昧な状態に耐えられる力だ。そうした力はFSや体験活動で学生が学んでいるものだと思うし、地域の方々もそれを通して新しい自己発見があるだろう。

川添:求められているのは学生なのか、それとも若者なのか。学生という立場は何か特別なのか。それは大学の社会での位置付けかもしれない。

小堀:学生は社会の中である程度未熟でも許容される。その中で提案できることもあれば活動できることもあるが、単に若いだけだと職業など何かしらプロフェッショナル性を求められる。

灰谷:学生ではなくても良いと感じている。しかし学生の方が関わりしろを見つけやすいだろう。地域の人も学生ではなく若者としか思っていない。地域の方と交流していく中で「地域の若い衆」というようになっていっていると思う。

牧野:行政側が東大の教員や学生を受け入れていく中で、学生から聞いたことや教員の報告書に依存することがあり、情報を受け取って終わりになることがある。受け入れや展開で気を付けていることがあるか。

小堀:何か提案してもらって終わりという「提案疲れ」の例は市町村レベルでも耳にすることが増えている。自分がFSに参加した際も、与えられた課題に対する提案にとどまらずその先まで活動するべきか自問自答した。手足を動かしていくことは学生にも求められている。

灰谷:自治体にも受け入れのノウハウがないことが多い。その点は依存に捉えられてしまうかもしれない。行政と学生がwin-winの関係であるために、行政が出番を作り、学生が出番や役割を見つけて活躍していくのが大切だ。

牧野:東大から学生を「受け入れていただく」という思考だと、自治体も「東大が来てくれる」というふうに、東大という価値を消費しようとしてしまう。そうすると地域で自分たちがやらないということが起こってしまう。地元の方が本気になってやっていくことにどれくらい寄り添っていけるか、そして学生はその中でどれほど学べるかを考えなければならない。

記者の目 東大という看板を消費資源にするのではなく、東大と地域は建設的な互恵関係にあるべき

現代日本では人口減少、東京一極集中が進み、少子高齢化が顕在化する地方の活力低下が話題にのぼる。そのような状況で国は「地方分権」を進め、その中で地方の財政の自主性を高めようとしてきた。しかしそこに財政の運営のノウハウが欠落しているために、コンサルティングファームに計画策定や事業計画を「丸投げ」してしまう様子は「過疎ビジネス」とも評された。

FSが始まったのは2017年。第二次地方分権改革が始まってから10年ほどが経過した時期だ。FSでは参加学生がチームを組んで1年間地域課題解決に向けて活動し、最終報告を行う。1年間という期間は与えられるが、それは必ずしも政策や地域活性化などで地域に大きなインパクトを還元できるには十分とは言い切れない。

ただし、地域に新たな視座を提供するきっかけになり得るのは確実だ。地域活性化に必要なのは「よそ者、馬鹿者、若者」だと評されることも多い。能登町は大学生がほとんど定住していない町とあって、大学生が関係人口となることが地域へのインパクトとなっている。学生は地域の人々と協働する上での「東大」という看板を、自らの価値だと錯誤してはならず、そして自らの本来的な価値を「よそ者、馬鹿者、若者」という点に求めるべきだ。そして地域で活動する中で邂逅(かいこう)する理解不可能性から、翻って東大生であってさえ無知であることが存在するという意識を思い出すべきだ。それは東大生が地域で活動する意義として定義できる。

ただ、地域連携にあるべき理想像を学生だけに押し付けるのは不十分だと言えよう。学生が関わる地域連携は、ネオ「過疎ビジネス」として利用される可能性もはらむ。記者が出会ったある新聞記者は、東大生が地域活性化に取り組んだり、政策提言を行ったりすることは、地域にとってそれ自体「ネタ」となり得ると指摘した。そうしたネタをもとに地域を売り出すことができたとして、それを支える実態は地域で数回活動しただけの学生で、とても高度なものとは言えない空疎な構造であっても成り立つ。学生に自らの無力性に対する自覚がなければそうした空疎な構造を崩す契機は失われ、教育機会として学生に支給した資金が「東大」という看板を商品化した宣伝へと回収されてしまう可能性をはらんでいるのだ。

大学や地域には、学生を通じた地域連携において、教育機会としての有用性が充足しているのか、地域にどのようなインパクトを与えているのか、逐次精査することが求められている。