東大は2027年秋、約70年ぶりの新学部カレッジ・オブ・デザイン(UTokyo College of Design)を開設する。新しい学部は多様な背景を持つ100人の学生で構成される学士・修士課程一貫プログラムで、授業は全て英語で行われる。新構想は、東大が第2回の公募に申請中の国際卓越研究大学のような政府プログラムを実現する上で、中心的な役割を果たすことが期待されている。東大は23年の第1回公募では選定されなかったものの、その提案に含まれていたカレッジ・オブ・デザインの構想は、文部科学省の有識者会議から高く評価された。この記事では、東大の新構想の詳細に迫る。(取材・執筆 ゼリビ・カミル、撮影・翻訳 岡拓杜)

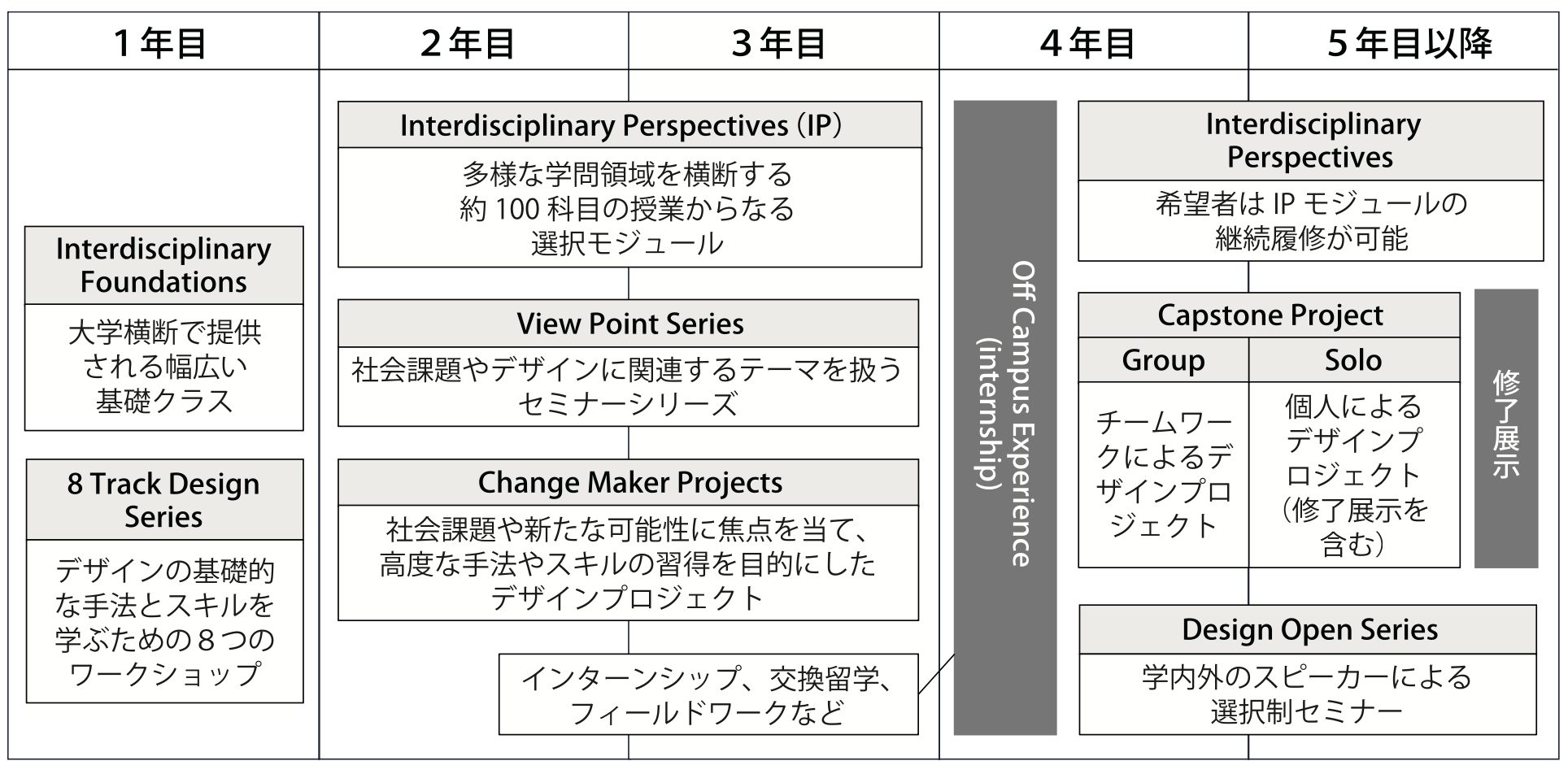

新構想の軸となる「デザイン」とは何だろうか。カレッジ・オブ・デザインのウェブサイトは「様々な学問分野から得られる知識を融合して社会貢献へとつなぐ効果的な手法」と定義する。この「デザイン」は、既存の学部が持つ広範な専門知識を取り入れた、多様な学際的コースによって支えられている。学生は1年次に「学際的基礎(Interdisciplinary Foundations)」や「8コースからなるデザインシリーズ(Eight Track Design Series)」といった基礎を学び始める(図)。それを土台にして、2〜3年次には内部ゼミや選択モジュールを履修。同時に「変革者プロジェクト(Change Maker Projects)」と題された社会課題に焦点を当てたプロジェクトも開始する。4年次には、インターンシップや交換留学といった選択肢を含む「学外体験(Off Campus Experience)」がカリキュラムに組み込まれている。5年次以降の学生は、総仕上げとなるグループ・個人プロジェクトで大学生活の集大成を迎え、その成果を修了制作展で展示。学部4年間と修士課程2年間を統合したこのプログラムでは、特に優秀な成績を修めれば、5年間で修了することも可能だ。

東大は、カレッジ・オブ・デザインの学生受け入れのため、2027年度の一般選抜から、各科類の定員を約3%ずつ計100人削減する。カレッジ・オブ・デザインの学生は、「ルートA」と「ルートB」と仮称される別の入学試験を受けることになる。それぞれ定員は50人の予定。日本国籍の受験生を主に対象とするルートAでは、共通テストの受験を必須とし、教員からの評価書、英語能力試験の結果、英語で書かれたエッセイの提出を求める。入試の面接は英語で行われるが、必要ならば日本語が併用される。留学生を主に対象とするルートBでも、教員からの評価書、英語で書かれたエッセイ、英語での面接(海外からの応募者は面接のために来日する必要はない)が求められる。国際バカロレア、国際Aレベル、SAT、ACTなどの統一試験の受験も必須。英語での教育歴によっては、英語能力検定試験の結果の提出が求められる場合がある。各試験の詳細、面接の具体的な時期、共通テストの点数の目安などは現在検討中で、詳細は26年8月頃までに発表予定。

新学部は本郷地区キャンパスを拠点とし、改修予定の旧情報基盤センターを活用する。1年次は、他の東大学部生、交換留学生、研究者などと共に、東大の寮である目白台インターナショナル・ビレッジに入寮する。これらの計画は現在、文部科学省に提出中で、変更される可能性もある。2012年に設立された現行の東大の4年制英語学位プログラム「教養学部英語コース(PEAK)」は26年秋以降の学生募集を停止する。カレッジ・オブ・デザインは同コースに取って代わる形で、それを土台として立ち上げられる。

ペニントン教授「藤井総長と思い描いたビジョンなんとしても実現したい。(学部長就任は)素晴らしく、魔法のような機会だ」

カレッジ・オブ・デザインについてさらに詳しく知るため、学部長としてカレッジ・オブ・デザインを率いる予定のマイルス・ペニントン教授(東大大学院情報学環)に話を聞いた(このインタビューは英語で行われました)。

──カレッジ・オブ・デザインが学士修士一貫の5年プログラムとなった背景は

社会課題に取り組む力を育成するには5年は必要だと考えたからです。カレッジ・オブ・デザインでは「Interdisciplinary Perspectives」という五つの領域―「環境とサステイナビリティ」、「テクノロジーフロンティアとAI」、「ガバナンスとマーケット」、「ヘルスケアとウェルビーイング」、「文化と社会」―から幅広い科目を選択的に学ぶことができますが、重要なのは特定の1分野を専門にする必要はないということです。ここで学ぶデザイン・プログラムは社会問題に焦点を当てたものです。気候変動、社会正義、教育の未来など、学生がそれぞれの関心に基づいてプロジェクトに取り組みます。何らかの社会的な課題や、適切に実現すべき将来の機会について取り組むことが重要なのです。単に新しい椅子やテーブルを作るためだけのデザインとは異なるのです。

──新構想の軸にデザインを選んだのはなぜですか

デザインは変化を可能にするための強力なツールです。課題を理解し、アイデアを創造し、そしてそのアイデアを現実に展開して人々と共に検証する。それがデザインの本質です。私たちは当初から、誰しもが特定の分野を専門にする必要はないと考えていました。もちろん、初日から全てのプロジェクトを環境問題に捧(ささ)げることもできますが、最も重要なのは、それは学生次第だということです。学生が自分で選択をするのです。私たちは、全学の協力を得て独自に開発した、100の科目を用意しています。学生はここで幅広い学術知を真にリベラルアーツ的な方法で学びます。これがプログラムの重要な要素です。その知は、デザインというツールによって融合され、彼らの創造的な活動につながっていくでしょう。2年次からはこちらが用意したテーマに沿ったプロジェクトに取り組みますが、4、5年次には自由度が増し、自分たちでチームやプロジェクトを作り出していきます。学生が自ら学びの道筋を選ぶことが重要です。私たちは学生に、このコースを終える頃には、自ら考えて行動できる変革者になってほしいのです。

──「カレッジ・オブ・デザイン」の「デザイン」という言葉は、芸術的意匠など、狭義あるいは一般的な意味で解釈される可能性がありますが、そのような意図を企業や入学希望者にどのように伝えていきますか

この点はよく指摘されます。特に日本ではデザインが美学や工芸のものとしてのみ見られがちですが、デザインは戦略的な手法でもあります。デザインは、強力で戦略的なツールであるという理解を、地球規模で広げていく必要があると考えています。デザインという言葉の、このようなより正しくパワフルな意味の確立が重要だと考えています。卒業生が世に出て、その影響力が明らかになるまで、今後数年間、喜んでこの対話を続けていく覚悟です。それは、人々にデザインの真の価値を理解してもらうことなのです。

──カレッジ・オブ・デザインでは100名の有望な学生をどのように集める予定ですか

カレッジ・オブ・デザインは新しいタイプの教育として立ち上げられるので、このプログラムを多くの方に知っていただくために、精力的に動く必要があります。宣伝とマーケティングが必要だと考え、7月から対面で2回、オンラインで2回のプロモーションイベントを開催しています(7月25日現在)。私たちは、このようなイベントを、キャンパス内だけでも、東京だけでもなく、日本の各地にまで届けられるように計画しています。なぜなら、東大にさらなる多様性をもたらすことも私たちの使命だからです。その上で、ヨーロッパ、北米、南米、アフリカ、そしてアジアなど世界中の人々にカレッジ・オブ・デザインについて伝えたいと考えています。例えば、最近の対面イベントにはアラブ首長国連邦やシンガポールなどからの参加者がいて、東京での学びに非常に関心を持ってくれました。もちろん、グローバルな大企業のような予算はありませんから、ターゲットを絞らなければなりませんが、これらの優秀で多様な人材を東大に呼び込むことが私たちの絶対的な使命です。

──プロモーションイベントで忙しいことでしょう

はい、まるでスタートアップのような環境です。ある新聞の見出しに「東大が70年ぶりに新学部を設置」とありました。大学は70年の間に多くの面で進化してきました。しかし、ゼロから新しい学部が作られるという点では約70年ぶりなので、毎週、新たな方向を目指して加速していく感じがします。日々、新しい発見と機会に向き合っています。

──100の授業科目が開講予定だと聞きましたが、英語に堪能であるだけでなく、プログラムの国際性を高められるような教員をどう見つけていきますか

私たちは、教育に長け、分野を超えて教え、働くことができる、国内外のメンバーからなる国際的な教員チームを作りたいと考えています。英語で教えられるだけでなく、アクティブラーニングやプロジェクトベースの学習で授業を行える教員が必要です。教員が前方で本を読み上げるような伝統的な講義形式ではないということです。ディベート、ディスカッション、その他のグループ活動を通じた学修を提供することはなかなかのチャレンジです。全員がレベルの高いコミュニケーション能力を持っていることが重要です。最近、教員の公募を開始し現在も募集中です。世界中から700件もの応募があり、圧倒的な反響でした。私たちのLinkedIn(ビジネスに特化したSNS)の投稿はこれまでに45,000インプレッションを獲得し、まだ増え続けています。

──計画中の100の授業科目のうち、相当数を他学部の教員が担当することを目指しているようですが、どのように実現するつもりですか

今まさに取組んでいるところです。他学部の教員がカレッジ・オブ・デザインとの連携や学生の教育に価値を見いだしてくれることが重要です。多くの教員が関心を持ってくださっています。

連携に関しては、他学部の学生や教員がカレッジ・オブ・デザインの教育活動に参画する「アフィリエイト・プログラム」と呼ぶ仕組みを導入したいと考えています。これは、カレッジ・オブ・デザインが単なる独立した学部として存在するのではなく、大学全体にわたるつながりを築いて他の部局と深く関り合う存在になるための方法でもあります。

──本郷キャンパスを選んだ理由は。1、2年生の多くが過ごす駒場キャンパスと距離がありますが、こうした学生たちとの交流をどのように促進していく予定ですか

私たちが新学部を本郷地区キャンパスに置くのは、本郷のさまざまな学部の教員と連携し、幅広い学術知を学ぶ環境を整えるためです。本郷だけでなく駒場も含め、学内の多様な学生が新学部の学生と交流できるようにしていきたいと思います。上で述べた「アフィリエイト・プログラム」などもその例です。

──本郷地区キャンパスでの学生生活をどのように充実させる予定ですか

カレッジ・オブ・デザインはスタジオが学びの中心となります。現在の計画では二つの大きなオープンルームのようなスタジオを設け、全員が作業できるスペースを持てるようにします。そこがキャンパスにおける拠点になるでしょう。授業に出るために大学に来て、そのまま帰宅するのではありません。チームでプロジェクトに取り組み、コーヒーを飲みに行ったりランチに出掛けたりして、スタジオに戻ってまた作業する。スタジオが、アイデアを交換し、より多くの人々と知り合うための、面白くて落ち着ける場所になるようにしたいと考えています。将来的には、他の学部生もカレッジ・オブ・デザインに関わるように促すことができればと思います。目標はより多くの架け橋を築き、学生と教職員が学部内で連携する多くの方法を構築することです。キャンパスでのスタジオライフがあるということが、このプログラムの重要な特長です。

──カリキュラムには学外体験(Off Campus Experience)が組み込まれています。学生がここからどのような恩恵を受け、どう活用することを想定していますか

学外体験は総長が当初から持っていたビジョンの一つでした。ヨーロッパでは、大学の4年間に留学や企業での実務研修を挟む「サンドイッチ・イヤー」を経験するようなことが、比較的一般的です。単位互換や就職活動の複雑さから、日本ではあまり活用されていない体験の一つだと思います。構想当初から学外体験は必修としてカリキュラムに設定されました。就職活動や単位の心配をする必要なく、学外体験に取り組むことになります。当面はインターンシップを行うことをベースにプログラムを開始します。企業などに協力いただきながら、学生の将来に有意義な影響を与えるような学びの体験を設計します。また、メンターを配置していただき適切なガイダンスをしてもらうなどして、学びの体験を充実させます。基本的な考え方として、留学生には日本企業での経験を積んでもらいたいと考えています。文化的な違いから、より視野を広げることにつながるからです。逆もまた然りです。日本で育った日本人学生には、国際的な企業での経験をしてもらいます。これが現時点での大まかなアイデアです。

──カレッジ・オブ・デザインは英語で行われるプログラムですが、日本での生活にはある程度の日本語が必要です。学生のサポートをどう考えていますか

重要な検討課題の一つです。カリキュラムに日本語の授業を直接的に入れてはいません。一つには、カリキュラムが既に多くの学習機会で非常に密だからです。しかし、日本語能力があれば日本での生活がずっと楽になることは承知しています。大学内にはかなりの言語面でのサポートがあります。私たちは現在、日本語教育の方法についてさまざまな可能性を模索しています。2027年までには答えを出すつもりです。

──東大は国際卓越研究大学に申請中で、世界大学ランキングでは国際性の低さが足を引っ張っています。このことは構想に影響を与えましたか

おそらく影響はあったでしょう。ただ、カレッジ・オブ・デザインにとどまらない大学全体の方針についてコメントするのは難しいです。ロンドンでの経験から申し上げると、デザイン・プログラムにおける最高のチームは多様性のあるチームです。ロンドン時代には、非常に幸運なことに30の、時には40の異なる国から来た100人の学生がいて、そのおかけで、創造性を高めるのに信じられないほど良い雰囲気がありました。文化の異なる人は異なる考えをもたらしてくれます。それが私たちがカレッジ・オブ・デザインで創出したいものです。確かに大学の国際性の向上にも寄与するでしょうが、大学全体の課題を一つの学部だけで解決することは期待できません。それはより高いレベルの戦略を通じて行われるべきです。しかし、私たちの使命はその多様性を持つことです。多様性が必要なのは、単に大学の課題を解決するためではなく、差異が差異を生むからなのです。それが異なる考えを生みます。もし全員が同じ文化、同じ背景を持っていれば、同じようなアイデアばかりが生まれるでしょう。私たちの使命は、多くの相反する考え、議論、討論を生み出すことです。それが最高のイノベーションを生み出すのです。

──ご自身の抱負を聞かせてください

全く新しい学部を計画し、実現する機会というのは貴重です。私は、分野を横断し、デザインの壁を打ち破ることに人生を捧げてきました。この仕事は私が行ってきた全てのことの集大成のように感じています。退屈な瞬間など全くありません。2027年というと遠い未来のように聞こえますが、実際はそうではなく、あっという間にやって来ます。本当はもっとすぐにでも始めたいですし、このすばらしいビジョンを早く実現したいです。