残り89秒──人類滅亡までの残り時間を示す終末時計が今年、過去最短となった。終末時計とは、核戦争をはじめとする人類規模の脅威に警鐘を鳴らすため、ノーベル賞受賞者らが1947年から公表してきたものだ。「世界はこれまで核兵器に対するタブーを培ってきましたが、そのタブーが弱まりつつある兆候が見られます」。発表時の会見で語られたこの評価が、原爆投下から80年の世界を生きる私たちの肩に重くのしかかっている。

東京大学新聞社は駒場祭3日目の11月24日に「ヒバクシャ・ガクシャと考える原爆の記憶」と題したシンポジウムを開催する。80年前のあの日、キノコ雲の下では何が起こったのだろうか。どうすれば、平和への歩みを将来世代が引き受けていけるのだろうか。ノーベル賞を受賞した日本原水爆被害者団体協議会(被団協)から和田征子(まさこ)事務局次長を招き、東大の2人の学者、渡邉英徳(ひでのり)教授(東大大学院情報学環)・末木文美士(ふみひこ)名誉教授と共に原爆の記憶について考える。(執筆・岡拓杜)

場所 駒場Ⅰキャンパス 13号館1323教室

日時 11月24日(月・祝)10:30 〜 12:30

10:00開場、途中休憩あり

戦後80年に考えたい原爆と平和 「遠い過去」の問題ではない核兵器の話

ぼくは核時代に、想像力を頼りに生きています(『核時代の想像力』)自らの姿勢をこう述べるノーベル賞作家・大江健三郎はノンフィクション作品『ヒロシマ・ノート』を執筆するなど核兵器の問題に深い関心を寄せた作家の一人として知られる。核兵器の出現は平和や秩序の在り方を根底から変えてしまい、人類の存続そのものが数発の爆弾によって左右される「核時代」が今もなお続いている。米国やソ連、英国、フランスが激しい核開発競争を展開した東西冷戦中の1968年、『核時代の想像力』の基になった連続講演は行われた。そうした時代背景は「リアリズム」の名の下に核保有国が核共有や戦術核といった核兵器の増強を試みている現代にも通じるところがあるかもしれない。大江はそのような核兵器の脅威に対する「唯一の」対抗策としての核武装に異を唱え続けた作家だった。

「想像力」とは何だろうか。冷戦の時代に鋭く核保有を批判し続けた中国新聞社の金井利博記者は、次のように問う。「原爆は『威力』として知られたか、『悲惨』として知られたか」。キロトンやメガトン──核兵器がこうした「威力」としてのみ理解されるとき、その脅威への防衛策として核武装の議論が持ち上がる。しかし、核兵器はヒロシマ・ナガサキで多数の市民の命を奪った「悲惨」な事実として、未来に続く「悲惨」な環境破壊や健康被害の元凶として理解されなければならないと金井記者は訴え続けた。大江はこの訴えに共感し、「(世界が核戦争の悲惨さに対する)想像力を鈍らせ、ついには抹消する方向に向かって」いるのではないかと危機感を示す。「未来の核戦争をわれわれが詳細に想像してはじめて、それに対抗しそれを拒否しようとする真のエネルギーが出てくる」。当時のこの意識はそのまま現代に当てはまるかもしれない。

しかし、その想像力をどうすれば発揮できるのだろうか。大江は地理的な広がりで共時的に生じる出来事の全体を感じ取る能力を、過去や未来に向けても広げていく必要性を説く。そして「想像力」が言葉に他ならないという認識の下、言葉の機能をよみがえらせなければならないと言う。しかし、世界で唯一の戦争被爆国に暮らす私たちの多くは、核時代を語れるだけの想像力=言葉をいまだに持ち合わせていないのではないだろうか。あの日、ヒロシマとナガサキで起こったことを知り、その事実と向き合うための想像力=言葉をどうすれば発揮できるのかシンポジウムで共に考えたい。

ノーベル平和賞受賞 被団協、核のタブー生み出した「記憶の証言」

昨年10月、被団協がノーベル平和賞を受賞した。「(「核のタブー」という道徳規範を形成する中で)広島と長崎のヒバクシャの証言は、唯一無二のものだ」と選考委員会が評価しているように、体験者による「記憶の証言」がこれまで「核兵器なき世界」に向けた取り組みを先導してきた。今回のシンポジウムでは被団協から、和田征子・事務局次長を招き、原爆の悲惨さやこれまでの証言活動、核兵器廃絶に向けた世界的な取り組みについての講演を予定する。

和田さんは、1943年に長崎市に生まれ、爆心地から2.9キロの自宅で被爆。当時はまだ1歳10カ月だったため直接の記憶はないが、その後、母の体験を繰り返し聞き、国内だけでなく国際的にも証言活動を続けてきた。和田さん自身が語る言葉は、母から語り継いだもの。直接記憶している体験ではないということから、とりわけ言葉には細心の注意を払ってきたという。ニューヨークやオスロで英語で講演を行った際は、なおさらそうだったという。文化や言語の違いから生じるニュアンスの違いにも気を配り、母から聞いた言葉をどうすれば忠実に伝えることができるのか、言葉に向き合う和田さんの真摯な姿勢が伝わってくる。「原爆によってもたらされた現実は、抽象的なものでも遠い過去のものでもありません」。原爆投下後80年の今こそ、貴重な証言に耳を傾けたい。

しかし、体験者自身による証言活動は決して永遠ではない。唯一無二の「記憶の証言」に耳を傾け、核兵器がもたらす「悲惨」への想像力を培い続けるにはどうすれば良いのだろうか。被爆者の平均年齢が86歳を超える中で、どのように記憶を継承し、将来世代が「核兵器なき世界」に向けて動かしていくかが問われている。

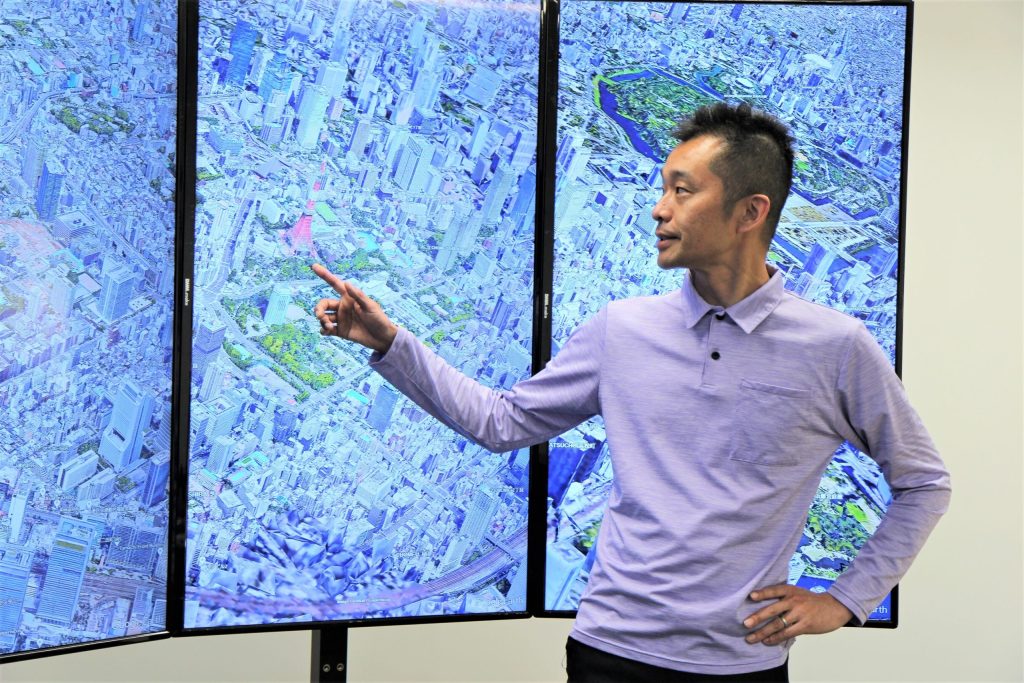

渡邉英徳教授 テクノロジーによる時空間を超えた「記憶の保管」

テクノロジーによって80年前の記憶を継承しようとする試みがある。シンポジウムの登壇者の一人である渡邉教授は、「遠い時空間で起きたこと・起きていることと、今の自分たちがいる場所を重ね合わせていくことが必要だ」という意識から、ヒバクシャの証言や当時の写真・資料のアーカイブ化を、研究室の学生や地元の学校に通う生徒と共に進めてきた。渡邉教授が制作に携わったヒロシマ・アーカイブやナガサキ・アーカイブでは、原爆を表現した赤い水彩・証言・写真などの資料が、グーグルアース上で立体的に表示される。閲覧者はその時何が起きたのか全体のイメージを位置関係と併せて知ることができる。デジタルネイティブ世代を主対象に位置付け、全世界から簡単にアクセスし「立体的に被爆の実相を追体験できる」のが特徴だ。

さらに、近年は人気ゲーム・マインクラフトを用いた、子ども向けの平和学習にも注力する。また人工知能と人間の協働による白黒写真のカラー化を通して「記憶の解凍プロジェクト」などにも携わった。シンポジウムでは、これまでの実践をアーカイブなどの実演を交えて紹介し、テクノロジーを活用した記憶継承の可能性について講演する予定だ。

末木文美士名誉教授 死者の声を聞く 空間が生み出す「記憶の喚起」

私たちの心を揺さぶるのは、ヒバクシャの証言だけではないかもしれない。例えば、広島と長崎で毎年行われる平和祈念式典や、広島平和記念資料館、長崎原爆資料館などで数多くの死者の存在を意識したとき、心に訴えかけてくるものがある。「死人に口なし」と言われることは多いが、本当に死者は語ることができないのだろうか。末木名誉教授は、「安らかに眠れない死者」と「過ちを繰り返す生者」という視点から、両者の関係性に記憶との向き合い方を見出そうとしている。生きる者たちの倫理を超越した立場に「生きる」多数の死者たちの働きかけにどう応答できるか──手掛かりになるのは、哲学や文学かもしれない。

日本仏教思想を専門とする末木名誉教授は、原爆の記憶を思想的見地から考えようとしている。靖国神社の在り方など、死者の政治利用という広い文脈を踏まえつつ、慰霊空間や資料館などの場がもたらす効果に着目し、死者に注目した記憶継承の可能性について講演する予定だ。

【記事修正】2025年11月4日午後1時55分 「満ちを繰り返す生者」を正しい「過ちを繰り返す生者」に修正しました。