先日の東京都議選や参議院議員選挙では排外主義的な政策や言説が注目され、欧米で見られた極右言説の台頭が日本でも起こっていると論じられている。なぜ極右言説、とりわけ排外主義的言説が生まれそれが支持を集めるのか。また、そもそも「外国人政策」とは何なのか。日本における移民の社会統合やオンライン上での世論形成を専門とする永吉希久子教授(東大社会科学研究所)の論考だ。(寄稿)

今年7月に行われた参議院選挙の結果は、衝撃をもって報じられた。参政党が2議席から15議席と大幅に議席を拡大し、自民党、立憲民主党、国民民主党に次ぐ勢力となったからだ。「日本人ファースト」を掲げる参政党への支持の拡大は、外国人に関わる様々な政策を選挙の争点に押し上げた。その影響とは言い切れないものの、政府は選挙戦終盤の7月15日に「外国人との秩序ある共生社会推進室」を内閣官房に設置、出入国や社会保険制度などにおける「ルールを守らない方々」への対応に取り組むとした。

移民に対する厳格な政策を訴える極右政党の躍進は、ヨーロッパにおいては1980年代から見られる。しかし、こうした政党は日本ではこれまで大きな支持を集めてこなかった。その原因の一つとして、自民党が右派的政治家から左派的政治家までを内包する包括政党として、幅広い支持層をカバーしてきたことが挙げられる。さらに、自民党は長年政権政党であり続けてきた。したがって、自民党内の考えの近い政治家を支持するほうが、少数政党を支持するよりも、政策への影響力をもつことができる。このため、極右政党の提唱するような政策を支持する人たちも、自民党を支持してきたと考えられる。

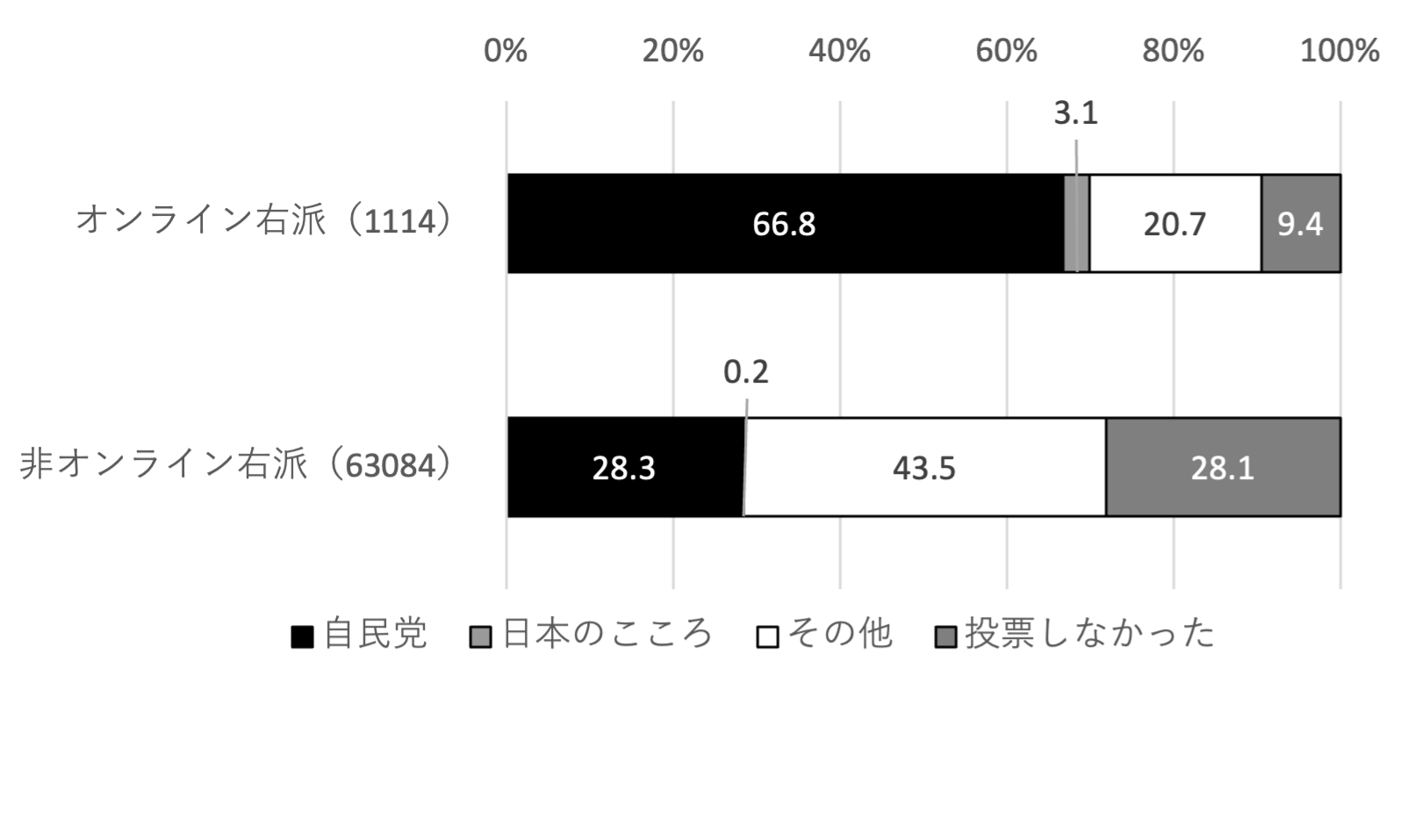

このことは、私が参加したオンライン調査(市民の政治参加に関する世論調査)の分析結果からもうかがえる。この調査は、オンライン調査会社の登録モニターを対象に実施された。このデータをもとに、中国・韓国への否定的態度、保守的政治志向(首相の靖国神社への公式参拝支持、憲法9条改正支持、学校における国旗・国家についての教育の支持、愛国心や国民の責務について教えるための戦後教育の見直しへの意見により構成)、オンラインでの政治参加の三つから定義される「オンライン右派」が、2017年の衆議院選挙の比例代表選出選挙でどの政党に投票したかを分析した(図1)。その結果、確かに極右政党と位置付けられる日本のこころに投票した人の大部分がオンライン右派であった。しかし、オンライン右派の中でみれば、はるかに多くの人たちが自民党に投票していた。今回の選挙結果については最新のデータを用いた詳細な分析が待たれるものの、自民党が包括政党としての機能を弱めたことが、選挙結果に影響した可能性が示唆される。

参政党の支持の拡大が、どの程度外国人政策の支持によって生じたものかについても、丁寧な検証が必要だ。また、この結果が排外主義の高まりを示しているとも言い切れない。そもそも「外国人政策」はキャッチ・オール的で、観光客を対象にする政策、海外に暮らす(富裕層の)外国人を主たる対象とする政策、外国人労働者の受け入れ政策、国内の外国籍居住者の社会保障制度利用に関する政策、難民申請者に関する政策など、対象も目的も異なる政策がひとくくりにされている。

個々の政策への支持を見れば、日本人の「外国人政策」への態度は多面的だ。たとえば、外国人労働者の受け入れに対しての世論は、必ずしも否定的ではない。昨年に朝日新聞社が有権者を対象に実施した世論調査では62%が外国人労働者の受け入れ拡大に賛成しており、反対は28%にとどまっていた。同年に読売新聞が実施した調査でも、外国人労働者の積極的受け入れに52%が賛成、46%が反対と意見がわれている。今回の選挙後に行われた日経新聞の世論調査では、人口減や労働者不足などに言及したうえで外国人受け入れ拡大について尋ねているが、拡大を支持する人(45%)と支持しない人(46%)の割合はほぼ同じであった。他方で、やや古いデータだが、2013年に実施された「国際化と社会に関する国際比較調査」(ISSP2013)では、非正規滞在者の取り締まり強化についての支持が尋ねられており、8割程度の人が支持している。外国人労働者の受け入れ政策が焦点となれば、「外国人政策」についての世論は賛否が拮きっ抗こうする形で現れるが、非正規滞在者に焦点化されれば厳格な「外国人政策」を求める形で現れる。つまり、イシューの切り取られ方で世論の見え方は異なる。

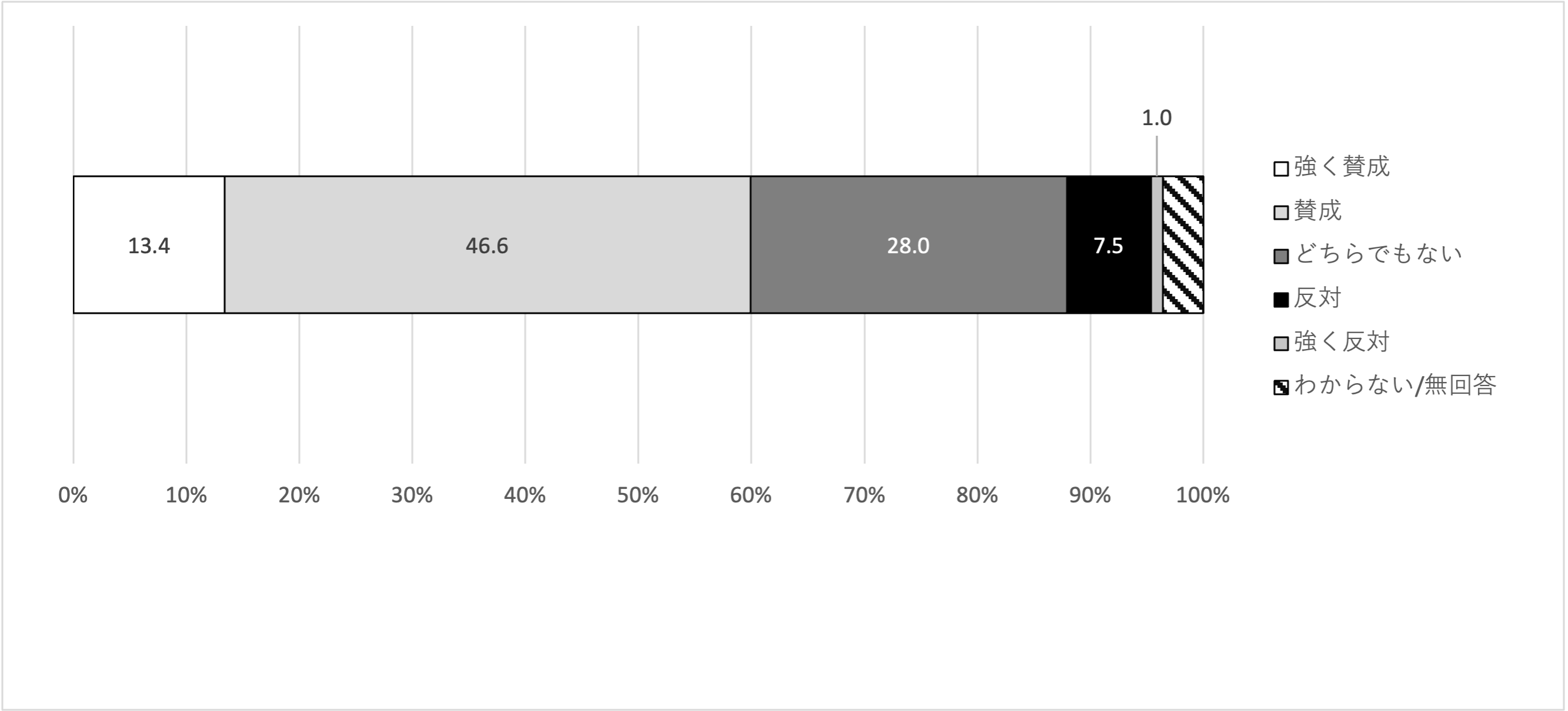

日本における排外主義を考える上でより重要なのは、「外国人政策」という議題設定を可能とする認識枠組みではないか。日本では国内の民族的マイノリティの存在が無視され、日本人/外国人(=日本人でない人)という二分法が一般化していることが、繰り返し指摘されている。こうした二分法のもとでは、国内在住の外国人も海外に暮らす外国人も、一時的な旅行者も、外国人労働者も難民も、「外国人」としてひとくくりにされる。そして、このような二分法のもと、「外国人政策」という議題設定がなされることにより、個別のイシューに着目した際に現れうる、政策に関わる利害やもたらし得る帰結の複雑さは覆い隠される。「外国人」の処遇の厳格化を日本人にとって利益となるもののように見せる「日本人ファースト」というスローガンもまた、日本人/外国人の二分法を前提としている。そもそも日本人が「外国人」よりも優先されるべきという認識は、日本では広く共有されている。2019年に実施された世界価値観調査では「仕事が少ない場合、雇用者は外国人労働者よりも日本人を優先すべきだ」という意見に60%程度の人が賛成し、反対の態度を示す人は10%に満たなかった(図2)。つまり、これまで公言される機会がなかったとしても、多くの日本人が「日本人ファースト」であるべきと考えてきた。公言されなかったのは、むしろそれが自明視されていたからともいえる。今回の選挙が排外主義を生み出したというより、もともと日本社会の中にあった傾向が浮き彫りになったに過ぎないのではないか。

インターネットが排外主義に影響しているのではないかという見方もあるが、メディアが態度に与える影響はそれほど明確ではない。同じニュースであっても、もともと持っていた態度によって受けとり方は異なる。また、自分の信念に反する考えに触れることが態度変化につながらず、むしろもともとの態度の強化につながるとの知見もある。ただし、外国人排斥の主張がインターネット上に広がることで、そうした態度をより表明しやすくなることは複数の研究で指摘されてきた。政治家の発言にも同様の効果がある。今後も「外国人政策」が争点とされるならば、外国人排斥の主張はより表に現れやすくなる可能性がある。