(東京大学大学院人文社会系研究科)

2000年、東大大学院博士課程修了。博士(文学)。2018年に東大人文社会系研究科准教授、23年より現職。著書に『妖術使いの物語』(国書刊行会)、『江戸の出版統制 弾圧に翻弄された戯作者たち』(吉川弘文館)、『幕末の合巻 江戸文学の終焉と転生』(岩波書店)、『蔦屋重三郎の時代 狂歌・戯作・浮世絵の12人』(KADOKAWA)など。

現在放送中の大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺(つたじゅうえいがのゆめばなし)〜」は、後に「江戸の出版王」へと成り上がる蔦屋重三郎を主人公に、江戸の出版文化を色鮮やかに描く。大きな戦のなかった18世紀後半が描かれるのは大河ドラマ初だ。

近世日本文学を研究する佐藤至子(ゆきこ)教授(東大大学院人文社会系研究科)に、蔦屋重三郎や戯作(げさく)者たちの魅力と近世日本文学の面白さについて聞いた。(取材・本田舞花)

「大腹中の人」蔦屋重三郎

──大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」は近世の出版文化にフォーカスしています。ドラマを見たご感想は

大河ドラマの題材としてはちょっと異色ですが、江戸の出版の仕組みがよくわかる内容で、とても興味深く見ています。

蔦重こと蔦屋重三郎という一人の版元を主人公に据えて、この人物をいわば窓のようにして江戸の社会や文化を描いているところが面白いと思います。

──特に印象深いシーンや面白いと感じたシーンはありますか

作者が原稿を書き、浮世絵師が下絵を描いて、彫師が板木を彫り、摺(すり)師が摺るという、本や浮世絵ができるまでの過程がきめ細かく描かれているので、見ていて楽しいです。

また、ドラマ内では「黄表紙」(江戸時代後期に流行。絵入り小説・草双紙の一種。青本から発展し、内容は洒落(しゃれ)、滑稽、風刺をおりまぜた成人向きのものとなった)のことを「青本」(江戸中期以降に流行した草双紙の一種。萌黄(もえぎ)色の表紙のため青本と呼ばれる)と呼んでいます。文学史の上では「黄表紙」と「青本」とを区別しますが、江戸時代には黄表紙も青本と呼ばれていました。当時の江戸でどうだったのか、という点がきっちりと描かれているところが印象的ですね。

──6話では蔦重が「面白い青本を作りたい」と決意し、8話で恋川春町の『金々先生栄花夢(きんきんせんせいえいがのゆめ)』が出版されます。ちょうど青本から黄表紙が生まれる過渡期ですね

黄表紙評判記の『菊寿草』には、「『金々先生栄花夢』が出てから草双紙の作風が変わった」という趣旨の記述があります。近代になって江戸の文学史が見直される際に、その記述が重視されて、『金々先生栄花夢』より前は青本、それ以後は黄表紙として区別するという認識が定着したのだと思います。

──化政文化(18世紀後半〜19世紀前半)の頃には、新たな文学ジャンルが生まれていきました。なぜでしょうか

「青本」が「黄表紙」になるのは、19世紀より少し前、安永の頃(1772年〜81年)ですね。「青本」と呼ばれていた草双紙の内容が少し大人向けになっていきました。草双紙は基本的に全ての紙面に絵があり、子供向けの分かりやすい読み物とされていました。そこに、大人の話題である遊廓(ゆうかく)のことや知識がないと読み解けないパロディーの要素を持ち込む。それ自体がちょっとした遊びだったのです。そういった遊びが生まれてきたのが安永の頃です。江戸で狂歌(内容や表現に滑稽、諧謔(かいぎゃく)の意を盛りこんだ和歌形式の文芸)が流行し始めたのもこの頃からですね。

──「べらぼう」では今後、蔦重が黄表紙や洒落本の発行に注力していくと思います。蔦重の発行物にはどのような特異性があったのでしょうか

蔦重が出版した黄表紙には、蔦重自身が作中に顔を出しているものがあります。宣伝効果を狙っていますね。

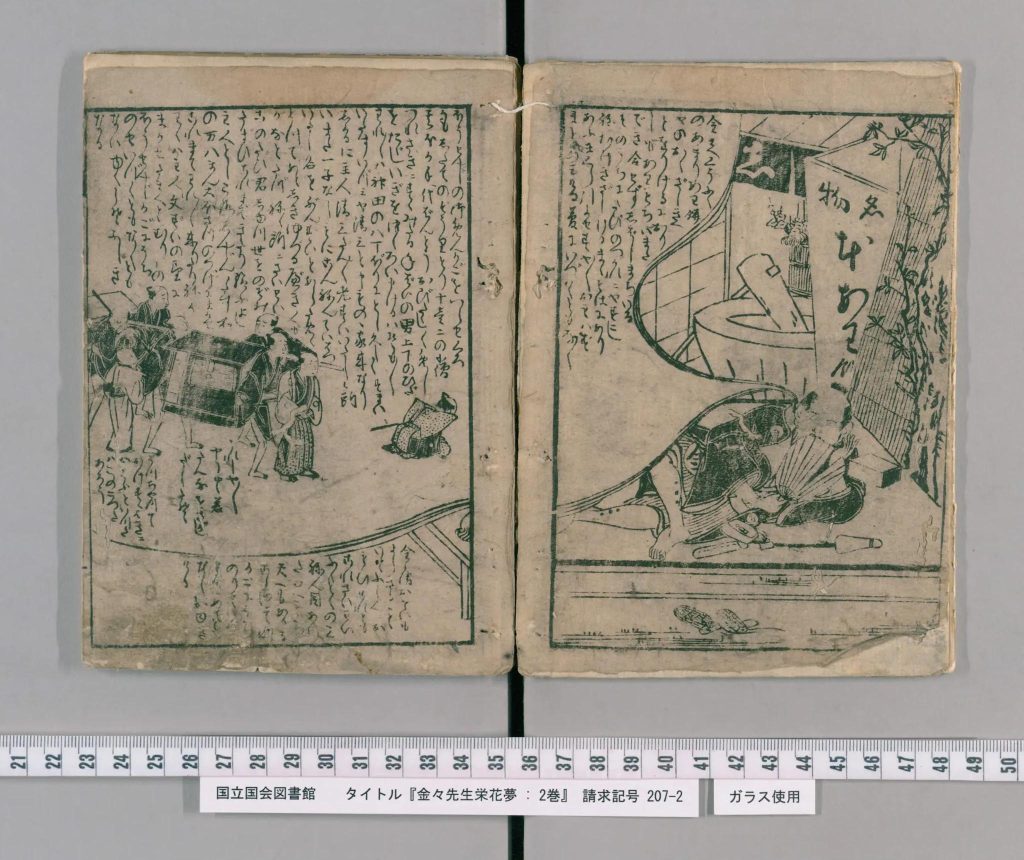

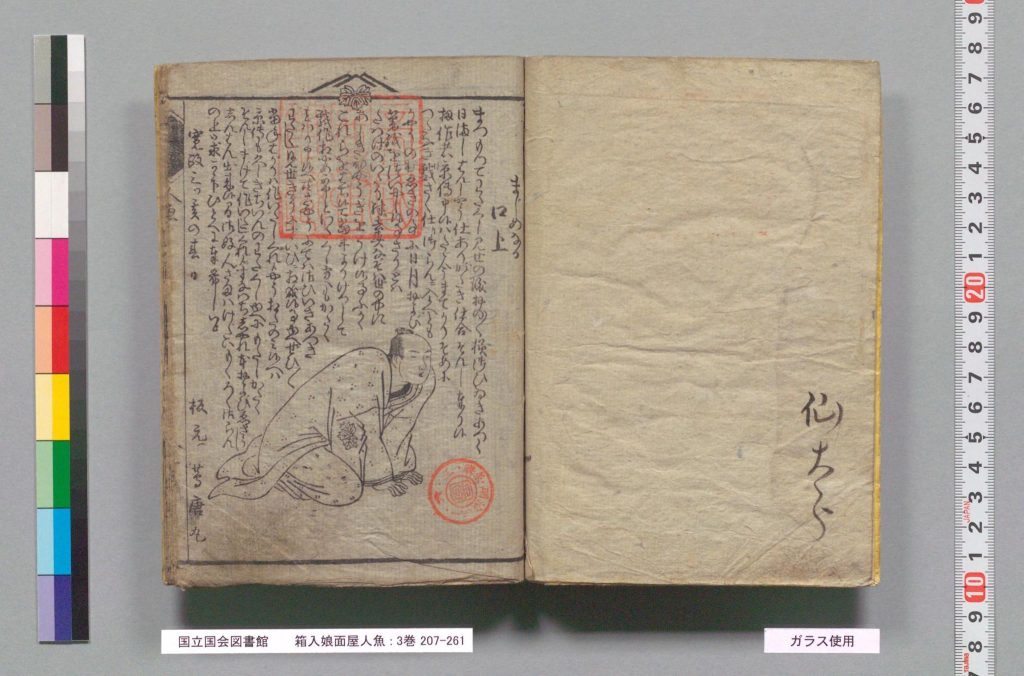

例えば山東京伝の『人心鏡写絵(ひとごころかがみのうつしえ)』の最後の場面には、作者の京伝が心学の講釈をしているのを蔦重が聞き、「今夜の講釈を書き留めて新版の草双紙にしましょう」と思っている様子が描かれています。挿絵に描かれた肖像に蔦の紋があるので蔦重と分かりますが、抜け目のない版元としての姿を見せています。また、同じく山東京伝の『箱入娘面屋人魚(はこいりむすめめんやにんぎょう)』の冒頭にも蔦重が登場しています。京伝は画工を務めた『黒白水鏡(こくびゃくみずかがみ)』が咎(とが)めを受けて過料を命じられたため、戯作を辞めたいと思っていた時期があったようです。しかし蔦重が説得してなんとか執筆してもらった。そんな裏話が最初に書かれていて、面白いですね。手をついて挨拶する蔦重の図像も添えられています。裏事情を明かして京伝との個人的な間柄を強調しながら、頼み込んで書いてもらったのでぜひぜひ読んでくださいね、と新作をアピールするわけです。

『人心鏡写絵』3巻、山東京伝作・北尾重政画、寛政8年、国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/9892549/1/17

『箱入娘面屋人魚』3巻、山東京伝作、寛政3年、国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/9892706/1/3

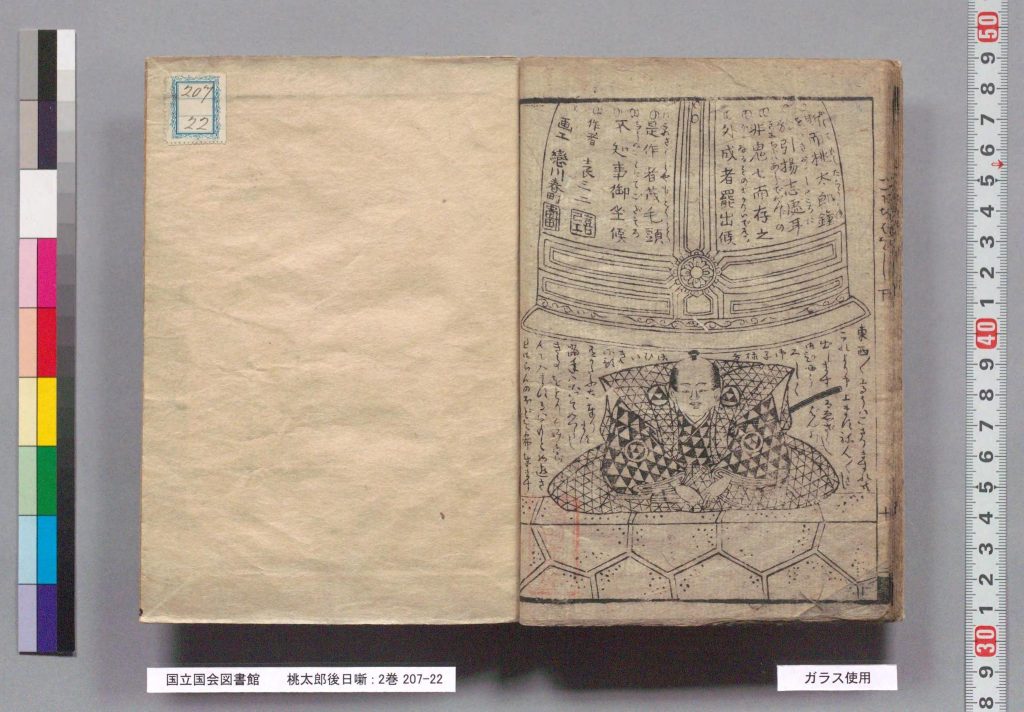

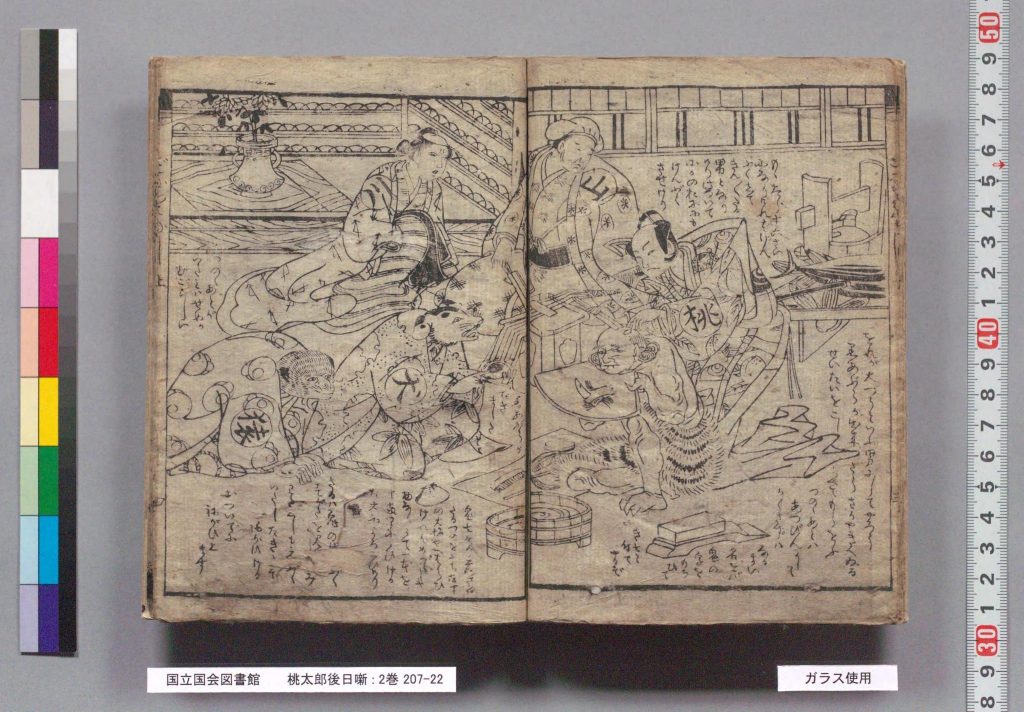

こうした宣伝手法は蔦重が始めたわけではなく、鱗(うろこ)形屋の黄表紙に先例があります。朋誠堂喜三二(ほうせいどうきさんじ)の『桃太郎後日噺(ももたろうごにちばなし)』では最後に鱗形屋が登場して、読者に挨拶しています。蔦重はこれに倣ったのかもしれませんが、版元その人が作中にしばしば登場するのは蔦重版の黄表紙の特徴の一つだと思います。

『桃太郎後日噺』2巻、朋誠堂喜三二作・恋川春町画、安永6年、国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/9892378/1/13

二つ目は、蔦重自身が積極的に企画に関わっていることです。例えば『絵本江戸爵(えほんえどすずめ)』という江戸の名所を描いた絵と狂歌を取り合わせた狂歌絵本があります。この本の序文には、「都多唐丸(つたのからまる)」が「江都の名勝」を描かせてこれに「好士の狂詠」を乞うたとあり、蔦重の企画で作られたことが分かります(蔦唐丸(都多唐丸)とは、蔦重が狂歌や戯作を執筆する際の号)。版元自ら積極的に企画をして、絵師や作者に頼んで書いてもらう、といったプロデュースの形が、蔦重の出版物には分かりやすく表れています。

また、『狂歌百鬼夜狂(きょうかひゃっきやきょう)』は蔦重が催した狂歌会を基にした狂歌集です。江戸時代には、数人が集まって1人1話ずつ怪談を話していく百物語という遊びがあり、百話を話し終えると怪異現象が起こるとされていました。蔦重はこれに倣って、化物の名前を狂歌の題とした百物語の狂歌会を開き、それを本にしたのです。作品が生まれる場それ自体を蔦重が作り出していました。

──江戸時代には、なぜ商業出版が栄えたのでしょうか

商業出版は、実用書から戯作まで、さまざまな種類の本を商品にすることで成り立っています。「べらぼう」では、往来物(寺子屋や家庭などで使用された学習書)や音曲正本(浄瑠璃などの歌詞を記した本)が登場しました。往来物は実用書で安定した需要があるので、一度作れば売れ続ける手堅い商品です。ドラマ内では富本節の正本が登場しましたが、富本節(浄瑠璃の流派の一つ)は人気があり、正本はその歌詞を読みたいという人々が買いますので、これも確実に需要があります。そういった手堅い出版をしながら、黄表紙のような面白いものも出して商売を成り立たせていくのが、近世の商業出版のあり方です。

──史料で蔦重の人柄が見える部分は

曲亭馬琴(江戸後期の読本、黄表紙、合巻作者。『南総里見八犬伝』などで知られる)の書いたものから一つ紹介しましょう。馬琴の『伊波伝毛乃記(いわでものき)』(山東京伝の評伝)の中に、寛政3年に洒落本が処罰されて蔦重が財産を半分没収され、京伝が手鎖の刑となった話が記されています。蔦重については「大腹中の男なりければ、さのみ畏まりたる気色なかりしが」と書かれています。「大腹」とは「太っ腹」「肝が太い」という意味です。蔦重は肝が太く、処罰後も恐れ入っている様子はなかったといいます。

──京伝はその後どうなったのでしょうか

京伝は、寛政元年の『孔子縞于時藍染(こうしじまときにあいぞめ)』で町人たちの世界がまじめになりすぎてしまった様子を描いています。寛政の改革下の世の中をやや風刺的に書いたわけですが、この黄表紙は処罰の対象にはなっていません。

京伝が処罰されたのは、風刺的な黄表紙を書いたからではなく、風紀を乱すとされた洒落本を執筆したためです。その後、京伝は洒落本を書くのをやめ、黄表紙にも遊女や博打といった題材を書かなくなり、子供向けの教訓的なものを書くという姿勢を強く打ち出します。

──寛政の改革を受けて、出版文化はどのように変わっていったのでしょうか

黄表紙の作風は変わりましたが、黄表紙そのものが消えることはありませんでした。洒落本も、一時的に出版の点数が減ったものの、版元名を出さずに出版するなどの形で作られ続けました。つまり、取り締まりや処罰はあっても、これらの戯作が消滅することはありませんでした。作風や出版の仕方に変化はあったにせよ、戯作を読みたいという読者側の需要がなくなることはなかったのです。

──「べらぼう」では、蔦重が「女郎を病や飢えから助けるため、吉原を栄えさせよう」という動機から「吉原細見」を作ります。蔦重にとって吉原はどのような存在だったのでしょうか

吉原の繁栄は、蔦重の版元としての繁栄に直結しています。吉原細見(吉原の案内用冊子)の出版には版元として出発した当初から関わっていましたし、遊女や遊客は蔦重の出す本の購入者でもあります。

例えば蔦重は、『青楼美人合姿鏡(せいろうびじんあわせすがたかがみ)』という遊女絵を集めた彩色摺の絵本を出版しています。これは「入銀」(本の出版に際し、購入希望者が予約金を納めること)という形で遊女や関係者がお金を出して作られたものかと考えられています。

https://dl.ndl.go.jp/pid/1287311/1/18

吉原細見について言えば、蔦重はレイアウトを変えて一冊あたりの丁数を減らす工夫もしました。丁数が減れば、彫りや摺りの手間も少なくなるので、コストが下がって本を安くすることができます。より買いやすくなりますね。吉原細見自体は定期的に発行されていた吉原の情報誌ですが、蔦重は常に新たな読者を惹きつけようとしていました。序文を戯作者に頼んだりしているのも、目先を変えて読者の興味を引く効果があったと思います。

──蔦重は「洒落本」を多く発行しました。近世の出版物では、遊廓の「華やかな」側面にフォーカスされているような印象を受けますが、創作における遊廓と現実の遊廓の乖離を、同時代の読者はどのように受け止めていたと考えますか

「洒落本」は基本的に、遊廓に関心がある人々に向けて書かれているものです。ですので、その関心を掻き立てるように、「遊廓に行ったらどんな楽しいことが待っているんだろうか」という期待に応えるような内容になっていると思います。読者側からのある種の幻想を受け止めて書いている面もあるでしょうし、それが遊廓の現実の全てではないということは当時の読者も分かっていたのではないでしょうか。

文化期になってからの資料ですが、『世事見聞録』では、遊廓は人身売買の場であると批判されています。当時の人々が遊廓の悲惨な側面に完全に目をつぶっていたわけではありません。やはり、「洒落本」はあくまでフィクションであり、ある程度限られた読者層に向けたものだと思います。一般の人に広く読んでもらおうと思って書かれているとは考えにくいです。

「読み解く」面白さと「奇想天外さ」

──「べらぼう」にはさまざまな戯作者や浮世絵師が登場します。中でも重要な役割を果たす戯作者の「山東京伝」「恋川春町」「朋誠堂喜三二」と浮世絵師「喜多川歌麿」について、魅力やおすすめの作品を教えてください

山東京伝

私は京伝を研究しているということもあって、好きな作品が多いです。一番好きなのは、『御存商売物(ごぞんじしょうばいもの)』という黄表紙です。当時の江戸で流通していた本や浮世絵が擬人化されて出てきます。着物の一部にその本をかたどったマークがついていたり、キャラクター設定が本の特色に結びついていたりと、何度読んでも楽しく読める作品です。

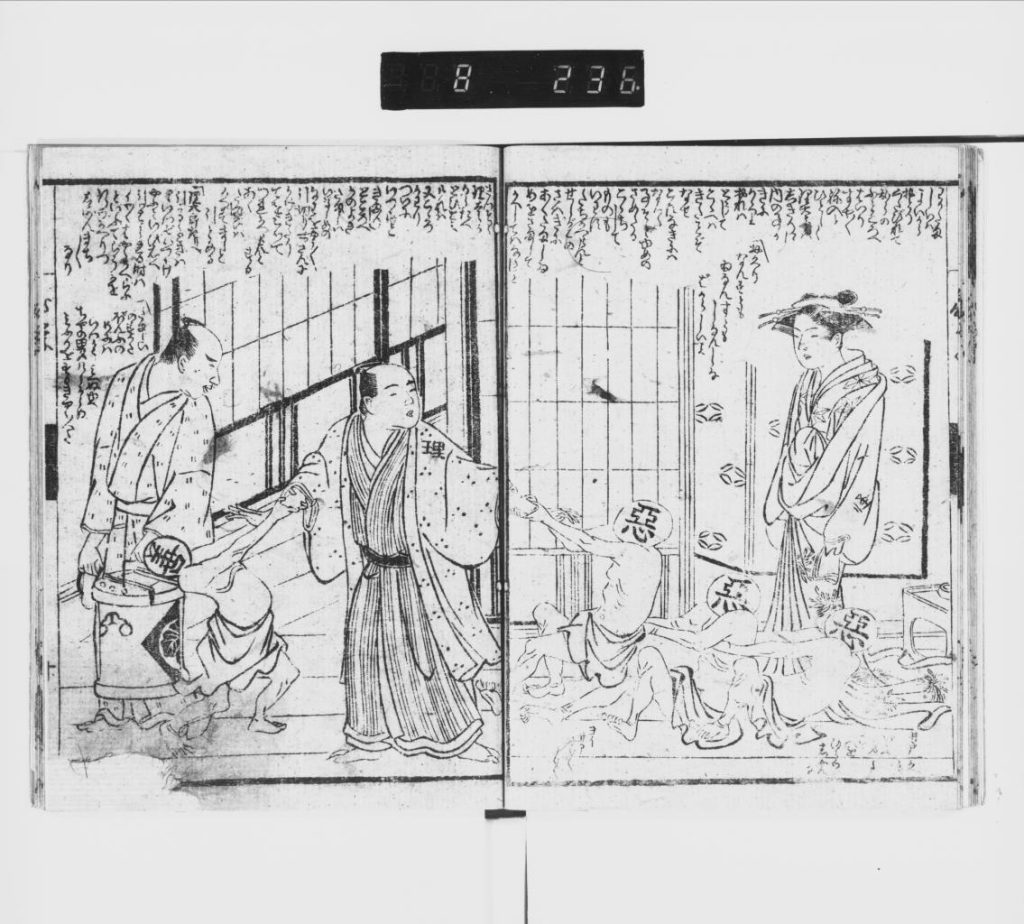

京伝は擬人化の手法をよく用いています。『心学早染草(しんがくはやそめぐさ)』では、魂を擬人化して登場させています。良い魂と悪い魂が人間を引っ張り合うんです。「心学」とは「石門心学」のことで、簡単に言えば心の持ち方や生き方を説く実践的な教えです。それを下敷きに、魂を可視化する形で物語を作る。とても分かりやすいですよね。

『大極上請合売心学早染草』、山東京伝作・政美画、寛政2年、東京都立図書館TOKYOアーカイブ

https://archive.library.metro.tokyo.lg.jp/da/detail?tilcod=0000000005-00186253

これらに限らず、京伝の黄表紙には見て楽しく、理解しやすい作品が多くあります。もともと浮世絵師だったこともあり、絵が面白く、構図や細やかな部分の描写に絵の才能が表れていると思います。

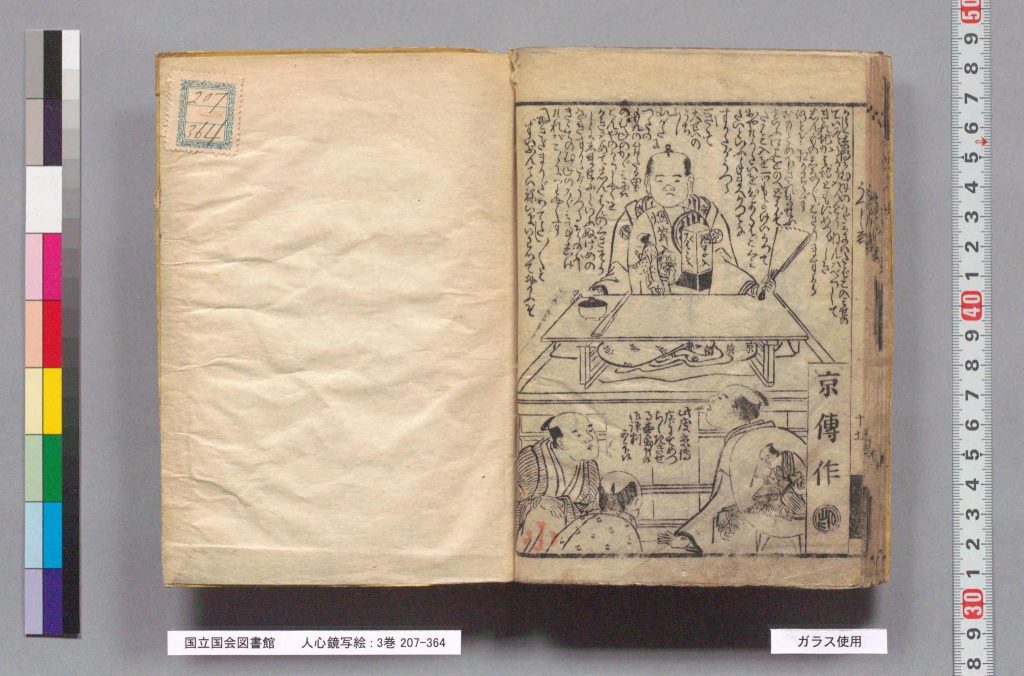

恋川春町

やっぱり『金々先生栄花夢』は外せません。ほかに、春町自身が登場する『其返報怪談(そのへんぽうばけものばなし)』という黄表紙もあります。春町は「春町斎恋川」という画工として登場し、浮世絵の名人「数川春章」に会いに行くため、田舎から江戸へ向かいます。数川春章も、実在の浮世絵師である勝川春章(写実的な役者絵を得意とした)をモデルにした人物です。恋川は旅の途中で化物たちに出会い、やがては化物たちと連れ立って春章を訪ねます。化物の描写も面白いですし、作者自身が作中に出てくる点も、黄表紙の中では早い例です。

朋誠堂喜三二

喜三二は秋田藩の藩士で江戸詰の武士です。吉原にもしばしば通っていましたが、晩年になってから昔の自分のことを「宝暦年中の色男」と言うなど、なかなか面白い人ですね。

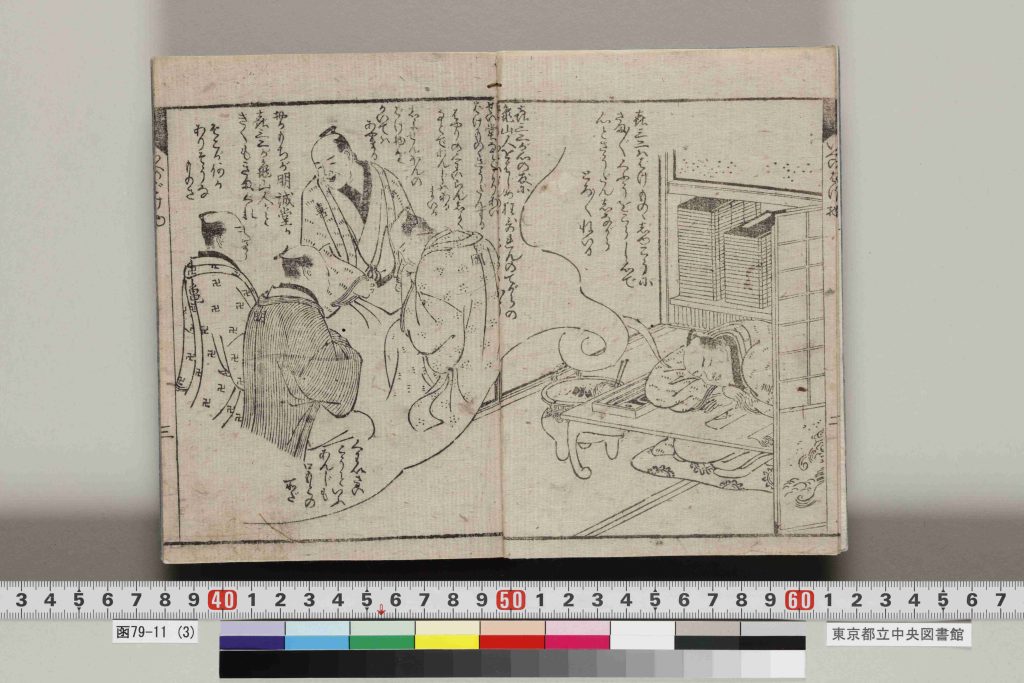

ペンネームの「喜三二」は「気散じ」の洒落です。戯作の執筆は職務のかたわらの気晴らし、まさに「気散じ」ですね。『亀山人家妖(きさんじんいえのばけもの)』には喜三二が居眠りをしている場面があり、夢の中で4人の喜三二が話し合っています。これは1人の人間の中にいろいろな自分がいるという発想によるものです。喜三二は「亀山人」とか「朋誠堂」「手柄岡持」といった戯号も使っていましたが、4人はそれらを人物として表したものです。ペンネームの一つ一つが人間になって現れているんです。

『亀山人家妖』、朋誠堂喜三二著、天明7年、東京都立図書館 https://archive.library.metro.tokyo.lg.jp/da/detail?tilcod=0000000005-00207864

喜三二は戯号が多いんですね。戯号を使うことで正体を隠している面もありますが、この作品では自分の中にあるいろいろな面や役割を人物として表現してしまうところが面白いと思います。

先ほど少し紹介した『桃太郎後日噺』では、昔話の桃太郎の後日談を書いています。作中では、桃太郎が鬼ヶ島から凱旋してくる時に、鬼を1人連れ帰ってきて通人に仕立て上げようとします。桃太郎が鬼を元服させて、月代を剃って身なりも立派にして、鬼は通人になります。すると桃太郎の家にいた女中が鬼を好きになって夫婦になるのですが、鬼ヶ島に残してきた許嫁の鬼が追いかけてきて三角関係になるんです。

『桃太郎後日噺』2巻、朋誠堂喜三二作・恋川春町画、安永6年、国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/9892378/1/13

『親敵討腹鞁(おやのかたきうてやはらつづみ )』というカチカチ山の後日談もあります。ウサギに親を殺されたタヌキの子供が仇討ちをする話です。タヌキがウサギをスパッと切ると、ウサギが2羽の鳥になります。「う」と「さぎ」、つまり「鵜」と「鷺」ですね。

昔話は初期の草双紙の題材です。昔話を取り入れつつ、大人の話題や言葉遊びを入れて翻案していく、それがまさに黄表紙らしいと思います。喜三二は安永・天明期の代表的な黄表紙作者ですが、黄表紙の本質を教えてくれる作者と言っていいと思います。

喜多川歌麿

歌麿の作品は、「大首絵」と呼ばれる女性の顔を大きく描いた絵が有名です。表情に引き込まれますね。

また、吉原の1日を描いた『青楼十二時(せいろうじゅうにとき)』という遊女絵の揃い物があります。朝、寝床から起き上がる様子や湯上がりの姿など、遊女たちの日常生活も描かれています。一瞬一瞬をそのまま切り取っているようなところがあって、女性たちが生き生きと描かれているのが見どころです。

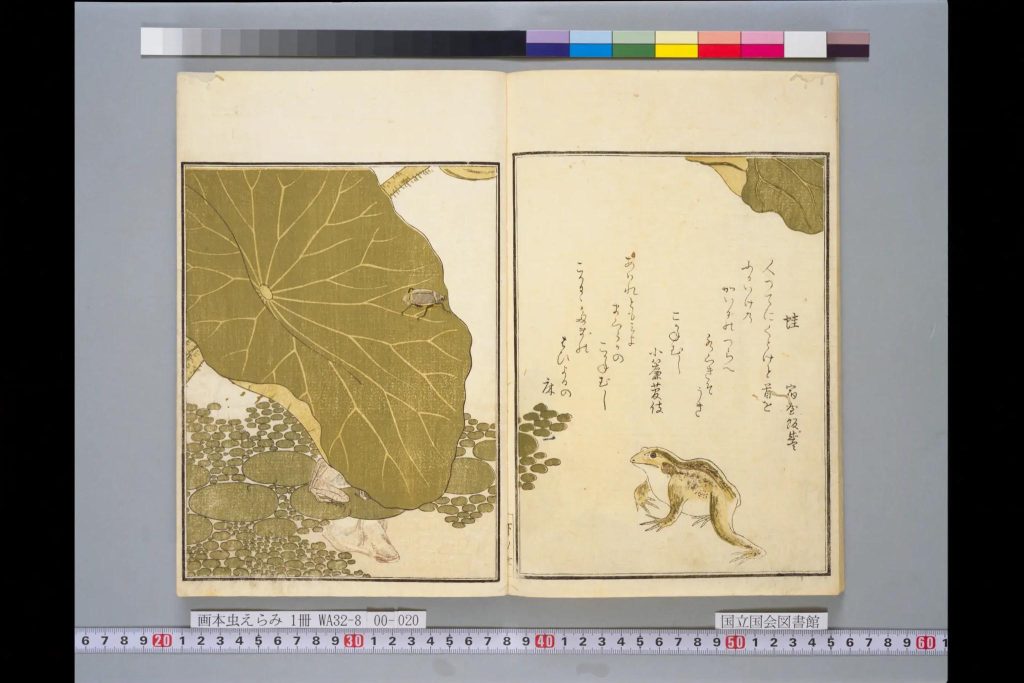

また、歌麿が挿絵を描いて蔦重が出版した狂歌絵本がいくつもあります。草花や昆虫、小動物を描いた『画本虫撰(えほんむしえらみ)』や貝を描いた『潮干のつと』など、歌麿の描く自然の風物は、繊細で心ひかれるものがあります。

https://dl.ndl.go.jp/pid/1288345/1/20

──浮世絵は人気のある出版物でした。「浮世絵」は近世文学にどのような影響を与えたのでしょうか

江戸の文学には挿絵が入っているものがとても多いです。絵よりも文章を主体とする「読本」にも、必ずどこかに挿絵があります。絵を見ることが読者にとっては楽しみの一つでした。浮世絵ができるまでには絵師がいて、彫師がいて、摺師がいてとたくさんの技術が必要です。小説の挿絵も浮世絵と同じように版木に彫って刷るので、浮世絵の技術の水準が高くなると、挿絵の質もおのずと上がっていきます。

──近世のフィクションは現在も歌舞伎や演劇など様々な形で翻案され、愛され続けています。今も愛される普遍性は何だと思いますか

「読み解く」面白さでしょうか。書かれたものをただ読んで面白いと思うのではなく、読者が自分の知識や語彙(ごい)などを総動員して、「もじっている」「翻案されている」ことに気が付く知的な面白さが近世の文学にはあると思います。

それと、「奇想天外」な設定の作品があることも魅力の一つでしょう。奇想天外な世界、架空の物語は、その中に心を遊ばせる楽しみがあります。一方で、作中で描かれる喜怒哀楽や愛憎といった感情は普遍的なものです。例えば「四谷怪談」も、話自体は怖いですが、男性から虐げられていた女性が恨みを晴らすといった展開は今でも共感を呼ぶところがあるのではないでしょうか。

「こたつでみかんを食べながら」読む古典

──佐藤先生の研究テーマについて教えてください

私は近世後期の文学、特に合巻と呼ばれる絵入りの小説を中心に研究しています。もう一つの柱として、幕末明治期に活躍した三遊亭円朝という落語家の研究もしています。

時代を越えてモチーフや物語が生き続けることにも関心があって、例えば以前、『妖術使いの物語』(国書刊行会)という本を書きました。きっかけは長編合巻の『白縫譚(しらぬいものがたり)』を翻刻(古典籍や古文書などに記されたくずし字を読み解き、現代日本語の文字コードに変換すること)したことです。その主人公が妖術使いでした。調べてみると、その作品よりもずっと前から、不思議な術を使う人の話がいろいろとあるんです。その面白さを出発点に、ジャンルを横断しながら書きました。今の子どもたちが読むものの中にも、魔女や忍者などの出てくる話がたくさんあるので、妖術使いのイメージはずっとつながっているんでしょうね。研究でも、近世文学と現代との地続きの部分を常に考えるようにしています。

──落語についても研究されていますが、落語の魅力とは

落語は今も寄席などあちこちで演じられていますよね。落語は一回性の芸能で、固定したテキストがあるわけではありません。もちろん継承されてずっと同じ形で演じられている噺もありますが、演じるごとに少しずつ違ったり、変わっていったりします。研究者としては、今では演じられなくなってしまった噺を掘り起こして光を当てることが大切だと思っています。

1人の観客としては、「らくだ」や「あたま山」など、変わった噺や怖い噺が好きです(笑)。落語でなければ演じられないであろう世界が好きですね。

長編の噺も好きです。1回では終わらずに何回にも分けて続けて演じられる噺は、一回聴き終えるごとに次はどうなるんだろうと思いながら帰るのが楽しいです。

落語はいろいろな噺家さんがいるので、ぜひ一度寄席に行ってみてほしいと思います。好みの噺や好みの演じ方を見つけられたら、特定の噺家さんの独演会に行ってみると良いのではないでしょうか。

──近世文学の研究者を目指したきっかけは

大学1年次に黄表紙についての講義を受けました。堤精二先生が「黄表紙はこたつでみかんを食べながら読むような本だ」とおっしゃって、江戸時代にそんな娯楽小説があるんだってびっくりしたんです。古典といえば教科書に載っている源氏物語のようなイメージを持っていたものですから。初めて「黄表紙」の存在を知り、生協書籍部で文庫本の『江戸の戯作絵本』(社会思想社)を購入しました。読んでみたらものすごく面白くて。しかも作者や版元が作中に出てくるなどメタフィクション的な部分もあって、興味を引かれました。

それと、高校の頃から歌舞伎がとても好きでよく見ていました。江戸文化との出会いはその辺りですね。歌舞伎も最初は、見ていても筋立てがよくわからなかったんです。知識がなかったからでもありますが、長いお芝居の一場面だけ上演しているために文脈が分からなかったんですね。でも分からないなりに「綺麗だな」って感動したり、台詞回しが七五調(7音・5音を繰り返す形式)で面白いと感じたりして、前後の長く複雑な物語を知りたいと思うようになりました。この人物はこの場面ではこう名乗っているけれど正体は違うとか、複雑な人間関係から織りなされる話をじっくり味わうことに楽しさを感じました。江戸の文学を読み解くのも同じ感覚ですね。

卒業論文もはじめは黄表紙で書こうと思っていたんです。指導教員だった市古夏生先生に相談したところ、黄表紙は当時の江戸の事件や流行などの社会状況が反映されているから、それが分からないと正確には読解できない、学部生には難しいかもしれないと助言を頂きました。

それでも、黄表紙の絵と文章が一つの紙面に描かれているところに自分としては大変引かれていて。黄表紙はのちに合巻というジャンルに変わっていくのですが、合巻は物語性が強く、歴史小説の枠組みで書かれている部分もあるので、物語として読み解くことはできるだろうと考えて、合巻の研究を始めました。

──『蔦屋重三郎の時代 狂歌・戯作・浮世絵の12人』(KADOKAWA)など一般向けの書籍も書いていますが、本を通じてご自身の研究を伝えていく際に大切にしていることは

近世文学に関心があるけれど、作品を実際に読んだりするのはこれからだという人に分かってもらえるように、なるべく平明に書いています。

一方で、分かりやすく伝えつつも、きちんと根拠を示しながら伝えることが大切だと思っています。一般書だからこそ、参考文献もしっかり載せています。本をきっかけに関心を持った読者が、関連する別の本や作品を見てみたいと思った時に迷わないようにするためです。

──「べらぼう」をきっかけに近世日本文学を読みたい、知りたいという方々が増えていくと思います。今まで近世日本文学に触れてこなかった方に向けて、メッセージをお願いします

近世の文学は、古典文学の中でも近現代に一番近いところにあります。また、小説やお芝居の中で武士や町人など様々な階層の人たちが繰り広げる人間模様は、今の私たちが見ても十分楽しめるものが多いです。

歌舞伎や文楽を見に行ったり、注釈が付いている本で作品を読んだりと、いろいろな窓口があるので、ぜひ近世文学の面白さに気軽に触れてみてほしいと思います。