少子高齢化や相次ぐ自然災害─現代日本は多重な社会課題を抱える。そして東大生は時としてそうした社会課題の解決の役割を求められる。しかし、そこにまつわる社会の観念は一筋縄ではいかない。「東大生ならばなんとかしてくれるだろう」という期待と、「東大生は何も分かってくれまい」という失望があり得る。特に地方において「東大」というブランドがある種神格化されているからこそ、社会と関わる東大生は複雑な二律背反性のはざまに置かれることになる。

石川県の能登町(のとちょう)は、2017年にフィールドスタディ型政策協働プログラム(FS)へ加して以来、9年連続で東大生を受け入れている。17年度に1期生が活動してから、今年度は9期生を募集するまでに至った。能登町で活動してきた東大生の姿とはどのようなものだろうか。そして、東大生と関わってきた地域社会の実像とはどのようなものだろうか。(取材・宇城謙人、吉野祥生)

(昨年度、本年度は地震の影響により、FSの枠組みではなく体験活動プログラムとしての実施となっているが、活動内容や趣旨が 23年度以前とほぼ同一であるため、本稿では全てFSとする)

※FSとは…東大が学内生向けに実施する課外活動プログラム。学生たちが3〜5名程度のチームで国内各地を年3回程度訪問しつつ、提示された課題解決に現地自治体担当者とともに1年間取り組む。

【記事の後半はこちら】

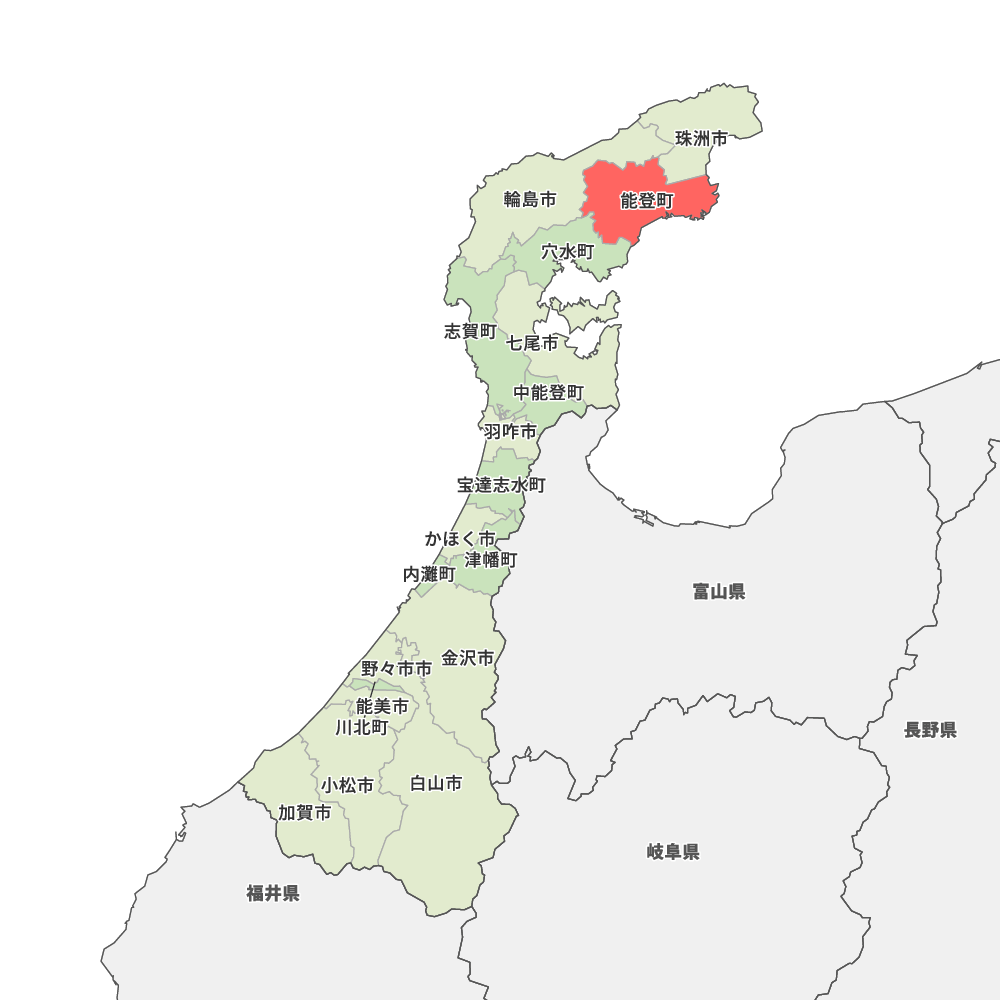

課題先進地域としての能登町

能登町は能登半島北部(奥能登)に位置する人口約16,000人の町(2020年現在)。珠洲(すず)市や輪島市、穴水町と接する。農業文化や「あばれ祭」などの伝統文化、良質な農業・漁業資源が高く評価されており、15年の観光入込客数は79万人を数えた。

一方で、人口減少も深刻だ。2010年に記録した約20,000人の人口は、10年間で約4,000人減少。24年は能登半島地震と豪雨災害が発生し、「課題先進地域」という特徴を一層深めている。

能登町で活動する学生の声 「FS能登町」参加学生座談会

能登町で活動してきた東大生は、どのような心構えで地域と関わってきたのだろうか。2023年度に活動した7期生、24年度に活動した8期生の6人に座談会形式で語ってもらった。

参加者

宇城謙人(文I・2年。東大新聞記者。2024年度FS佐世保市チームに参加した経験をもとに、今回はファシリテーター)

志賀智寛さん(農学生命科学・博士1年。2023年度FS能登町参加者)

宮下祐真さん(総合文化・修士2年。2023年度FS能登町参加者)

佐々木諒太さん(経・4年。2023年度FS能登町参加者)

能勢万道さん(理II・2年。2024年度FS能登町参加者)

本田柊稀さん(農・3年。2024年度FS能登町参加者)

神田芽ぶきさん(工・4年。2024年度FS能登町参加者)

能登町での活動とは

━━なぜFS能登町に参加されたのでしょうか

志賀 私は漁業を専門にしているので、そのテーマに近いところという点で能登町を選びました。あとは私が参加した年度は「東京でイベントを行う」というテーマがしっかりしていたことも魅力でしたね。

佐々木 私はもともと地域で活動するということに興味があり、アクティブに活動できる地域を探していました。能登町は(当時)6年連続でFSに参加しており、Instagramやnoteでの発信が盛んで、継続して同じ目標の下活動している点が魅力的でした。

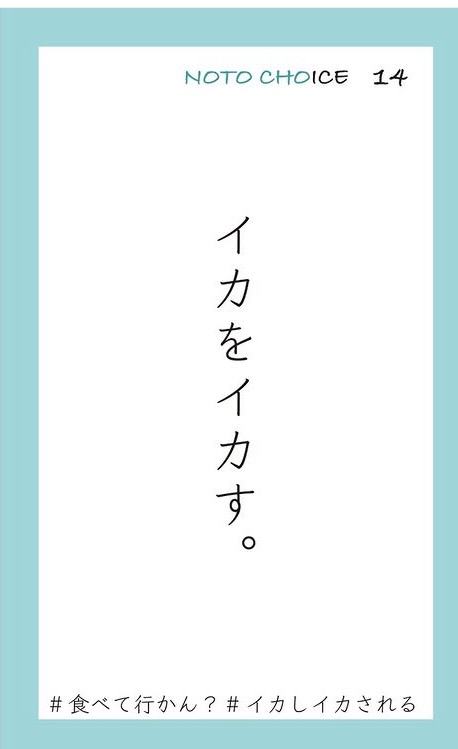

宮下 私も過去のFSチームの積み上げに魅力を感じていました。特に「NOTOCHOICE」という観光ツールを5、6期生が作成しており、それらを基にしっかりとしたプロジェクトをやり遂げることができるのではないかと思い応募しました。

※NOTOCHOICEとは…FS能登町5、6期生が開発した、能登町の観光ツール。能登町の魅力を動詞で表現し、カードにまとめている

━━FSや体験活動プログラムは1年単位の活動ですが、その後も能登に関わりたいという気持ちはありますか

能勢 7月が実質的な活動開始なので、3月に終了となると、半年ちょっとしか活動できないという感じで。

本田 それは私も思っていて。そこで8期生で話し合って、五月祭で能登のPRをすることになりました。能登町と隣の珠洲市から日本酒を仕入れて、能登町のお土産も販売します。8期生はみんな能登の日本酒が好きだったので。

能勢 五月祭で出展することには、他にも理由があります。正直なところ、3月の学内発表でこれといった成果を出せた気がしなくて…。

志賀 これといった成果が出せなかったと言っていますが、8期生は明確な活動テーマが設定されていない中で、能登半島地震直後の能登町に来ること自体に意味があると自分は思っていましたし、能登町役場の灰谷貴光さんもそう仰おっしゃっていました。灰谷さんは併せて、「何もできないなんてことはない」と仰っていましたね。とにかく現地に足を運ぶことは大切だと思います。

地域と関わる中で 見えた能登町の魅力

━━地域の方へのヒアリングでは、どのようなことを聞いてきましたか

本田 僕たちのような、外から来る大学生の存在意義とはどのようなものですか、と毎回のように聞いていたのですが、そこでは「来てくれることがうれしい」と言っていただくことが多かったです。次世代である若者が交流人口になることを歓迎してくれているように感じました。五月祭での出展イベントなど、東京にいる側としての私たちが、東京で能登のアピールをしていくというのは大事なのでは思いました。

━━地域の方は東大生に対してウェルカムな感じだったのですか

志賀 能登の方は皆さん優しく、外から来た自分たちも暖かく歓迎してくれます。能登のおもてなしの文化は特徴的だと思いますし、これは自分の推測ですが、能登は北前船の拠点の一つで、外部の人と関わる機会が多かった歴史も関係しているんじゃないかなと思っています。

本田 東大生に対して過度な期待はされていないですよね。ありがたかったです。灰谷さんも「東大生は何もできないから」みたいな感じで仰っていてくれて。

佐々木 でも、期待はされていたと思います。大学生という立場で、フレキシブルに外からの視点で動いて、地域の方が持っているものとミックスできれば良いな、という話はありました。

本田 FSを経験された方には分かると思うんです、1年が始まった時の謎の最強感と、終わった時の無力感。なんでも出来る気になっている中で、冷や水かけられる感覚というか。FSの発起人である玄田有史教授(東大社会科学研究所)もそんなことを仰っていたような。

宇城 弊紙4月号の取材で、玄田教授は「失敗してほしい」と仰っていました。

能勢 そういう感覚は社会に出ていく上で大切だと思うので、それを学ばせてくれるのは非常に良い機会だと思いますね。

━━課題解決に向けて無視できないものとして、地域の方の目線があると思います。どのように取り入れていきましたか

本田 地域の方の目線を取り入れようとするのは当然で、忘れてはならないことです。ただ私たちは東京圏の人間で、自分の考えにも偏りがありますし、地域のことを完全に理解できるわけでもありません。

能勢 やはり地域の方にしかない目線というのはあると思いますし、それが大切ではないかと。僕はそれに近づきたいという思いでした。そのためにはとにかく仲良くなるしかないと思っていて。私が能登町で活動していてとてもうれしかった思い出があります。能登町で仲良くなった方とお酒を飲んでいたのですが、そこで「東大生もこんなもんなんか」と言われて。「能登のおじさんと東大生」という関係が、「ただのおじさんとただの大学生」という関係になったと感じました。そうやって「同じ」ような関係に近づいていけるというのが非常にうれしかったです。

━━最後に、能登町の魅力とは

志賀 あえて短く言えば、「魚」です。能登の魚食文化・漁業文化はぜひ感じてほしい。

佐々木 能登のゆったりとした時間の流れですかね。都市とは違う、里山里海が広がる能登町は、自分が生きているんだなと感じられる場所です。

宮下 自分は写真が趣味で、日本全国いろいろなところに行っていますが、能登町は日本人の原風景を感じられる場所だと思っています。

神田 私はコミュニティーの強さかな。3月に能登町の小木中学校の「最後の登校日」に参加しましたが、そこで地域の方々が「最後の登校日」を楽しいイベントにしようと動いている姿を見て。人々の土地への愛が感じられるんですよ。

能勢 私は空の広さかな。星空は本当にきれいです。

本田 全部同意です。僕が挙げるのはお祭りですね。「あばれ祭」という、キリコという大きな灯籠を担いで、火柱の周りを練り歩くお祭りがありますが、その迫力は相当なものでした。「焦げても良い服装で来てください」と言われてびっくりしたものです。

宮下 写真を撮ろうとしてたいまつに近づきすぎ、服が燃えてしまいました(笑)。

志賀 ちなみに去年から東大生がキリコを担がせてもらっています。1m先に、背の3倍もの高さの火が立っているのは、相当な迫力ですよ。