朝起きるのがつらいという東大生は多い。多くは夜更かしによる夜型生活が原因だが、中には本格的な不眠症に悩む学生もいることだろう。そこで、一つの対策として世界的に近年注目されている認知行動療法を紹介する。認知行動療法とは自分自身の考え方や行動を見直すことで問題解決を図る心理療法で、不眠症だけでなくうつ病や不安障害にも用いられている。不眠の認知行動療法について研究している古川由己医師(東大医学部附属病院精神神経科)に話を聞いた。(取材・吉田直記)

日本と欧米 異なるガイドライン

──学生は安易に不眠症という言葉を使う傾向にありますが、正式な定義はあるのでしょうか

不眠症の診断に用いられる国際分類は三つありますがどれもほぼ同じです。不眠症は「寝つきが悪い(入眠困難)・睡眠中に目が覚めてしまう(中途覚醒)・明け方に目が覚めてしまう(早朝覚醒)などで睡眠の質や量が低下し、著しい苦痛や日中の生活に支障をきたしている状態が週3日以上あり、これが3か月以上持続しているもの」と定義されます。また、睡眠をとる機会がちゃんとあるのに眠れないというのも不眠症の診断に重要です。激務や育児などで睡眠時間が取れないから眠れないのは不眠症にはあたりません。夜更かしによる夜型生活は睡眠相後退症候群と呼ばれ、不眠症と合併することもありますが、これ自体は不眠症ではありません。不眠に悩む人は多く、不眠症状だと国民の約3割、正式に不眠症の診断基準を満たす人は国民の約1割とされています。

──不眠症の治療にはどのようなものがありますか

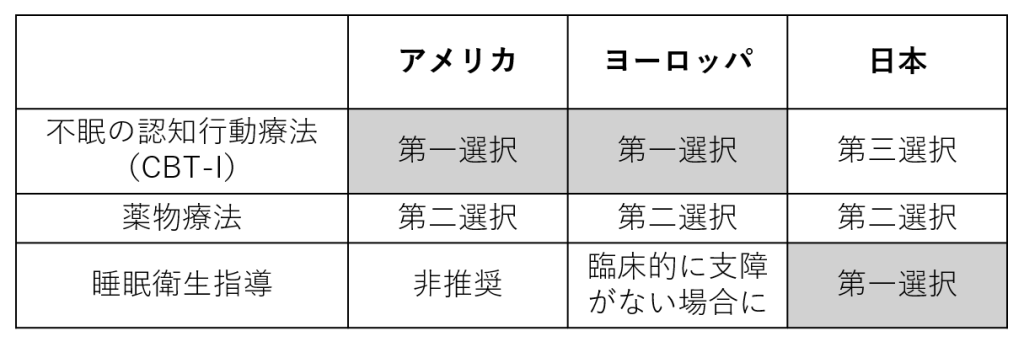

日本ではまだなじみがありませんが、欧米をはじめ世界のガイドラインでは不眠の認知行動療法(Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia、CBT-I)が最初に行うべき治療法だとされています。薬物療法は不眠の認知行動療法の効果が不十分だったときに検討されるという位置付けです。

日本と欧米における不眠症の診療ガイドラインの比較

(古川医師から提供された資料より引用、一部改変)

──日本と世界とで治療の第一選択が異なるのは驚きです。不眠症というと睡眠薬で治療するイメージでした。睡眠薬はどのようなものがありますか

不眠症に対する薬物療法は時代とともに変化しています。かつては神経伝達物質GABAの働きを強めるベンゾジアゼピン系薬剤(例:ハルシオン、レンドルミンなど)が睡眠薬の主流でしたが、依存性や転倒のリスクといった副作用の観点から比較的安全な非ベンゾジアゼピン系薬剤(例:マイスリー、ルネスタなど)が使用されるようになりました。ほかにも体内リズムを整えるメラトニン受容体作動薬(例:ロゼレム)が登場したり、近年では覚醒を抑制して自然な睡眠を促すオレキシン受容体拮抗薬(例:デエビゴ、ベルソムラなど)が注目されたりしています。ただ、これらの薬物療法には副作用がありますし、年単位で睡眠薬を内服し続けている患者さんにとっては金銭的な問題も大きいでしょう。

不眠の認知行動療法 そのエッセンス

──不眠の認知行動療法とはどのようなものですか

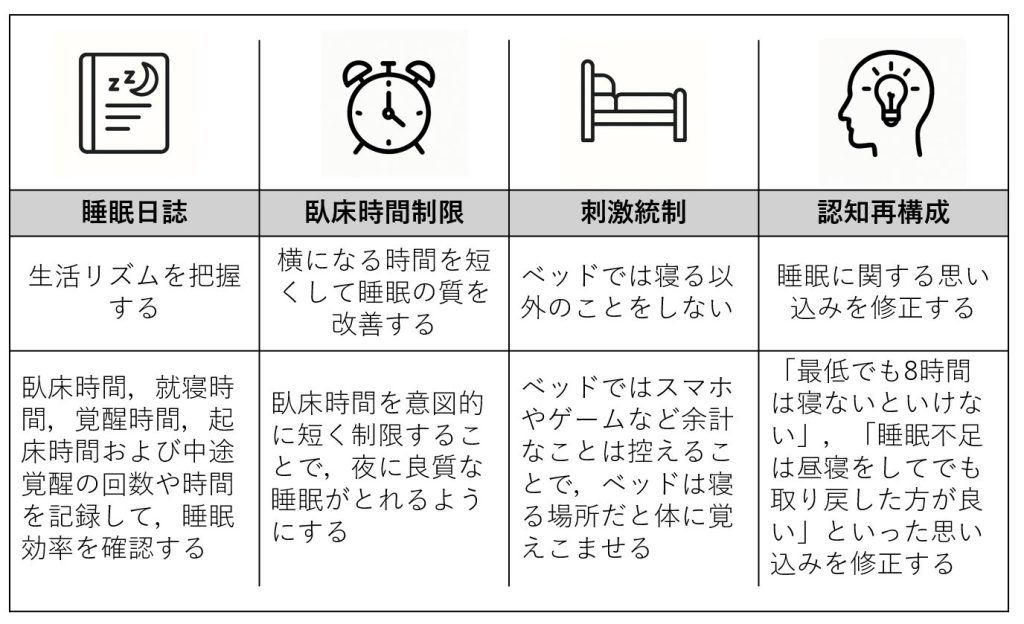

簡単にいうと、横になる時間を少なくしましょうというのが不眠の認知行動療法の基本的な考え方です。不眠症に悩んでいる人は横になっている時間、つまり臥床時間が通常よりも長いことが多く、こうなると余計に睡眠が浅くなってしまいます。ですからまずは日中にしっかり起きていないと夜に寝られませんよ、メリハリが大事ですよ、ということから伝えていきます。寝られても寝られなくても同じ時間に起きて昼間はしっかり横にならずに起きておく、夜はちゃんと眠くなってからベッドに入るというのが大原則です。また、眠れないのに無理して横になって寝ようと頑張らないのも大事です。無理にベッドで横になる体験が積み重なるとベッドが寝るための場所から寝られずに不安な気持ちで過ごす場所に変わってしまいます。基本的にはベッドは寝る場所であり、寝る以外のことはしないのが大事です。また、眠れないことに過度な不安を持たないことも重要です。寝られなかったら寝られないなりになんとかなると考えた方が結果的に良い睡眠をもたらしてくれます。

──睡眠薬と比較して不眠の認知行動療法の利点は何でしょうか

不眠症に対する認知行動療法の最大の利点は効果の持続性です。例えば睡眠薬とプラセボ(偽薬)を比較した臨床試験では数週間分のデータしか存在せず長期的な効果に関してははっきりしないこともありますが、不眠の認知行動療法に関しては1年という長期にわたって有効だというデータがあります。薬物療法は内服をやめると効果も当然なくなりますが、認知行動療法はその人の習慣や考え方を改善するので身に付いている限りずっと効果が持続します。有効性も安全性も睡眠薬より認知行動療法の方が優れており、世界的にもガイドラインで第一選択として推奨されています。しかし日本ではまだ広く認知されていないのが現状です。

──日本でも不眠の認知行動療法を受けることはできますか

残念ながら日本の病院で不眠の認知行動療法を専門的に扱っているところは多くはありません。日本ではまだ不眠の認知行動療法が保険適応されていません。うつ病に対する認知行動療法は保険適応がありますが、それでも病院としては採算が取れません。そもそも不眠の認知行動療法自体があまり認知されていませんね。そのため、不眠症で病院を受診すると睡眠衛生指導や睡眠薬が処方される傾向にあります。不眠の認知行動療法を提供していると明記している場所を探す必要があります。

不眠の認知行動療法の一部具体例

(古川医師から提供された資料を基に東京大学新聞社が作成)

朝起きられない学生、一体どうすれば

──夜型生活で朝起きられないという大学生は多く、中には一限の授業を諦める人もいます

それぞれ個人の事情があると思うので一人一人の話を聞かないと何ともいえないですが、大学生は一般に高校までに比べ同じ時間に起きなくても良くなったり、起こしてくれる人がいなくなったりという環境の変化はあると思います。昼間に関しては最近の大学生はちゃんと真面目に授業に行っていると思いますが、夜は勉強だけでなく遊んだりバイトをしたりと生活リズムを崩し得る要因はたくさんありますね。親元を離れて一人暮らしをしている学生は特に自制心が必要だと思います。

──夜寝るためにお酒を飲むのはどうでしょうか

医学的には寝酒は良くないといわれています。寝酒をすると確かに寝つきは良くなりますが、眠りが浅くなって途中で目が覚めやすくなります。アルコールの摂取によって利尿作用がはたらきトイレが近くなるだけでなく、アルコールの体内分解産物であるアセトアルデヒドが覚醒作用を持つともいわれています。

──夜眠れない大学生にアドバイスをお願いします

大学生に多いと思われる夜型生活ですが、医学的には睡眠相後退症候群に分類され厳密には不眠症と区別されます。ただ、そのような学生に対しても不眠に対する認知行動療法の原則自体は参考になると思います。重要なことは、あまり寝られなかったとしても同じ時間に起床して昼間はしっかり起きておく。眠気は夜のために取っておいてください。そして夜はしっかりと眠くなってからベッドに入って眠る。これを繰り返すことでベッドは眠る場所だと体が覚え込んでいきます。

また、睡眠に対して完璧主義になりすぎないことも重要です。睡眠時間には個人差がありますし年齢や季節によっても変動します。大学生くらいの年齢だと8時間くらいは睡眠が必要な人もいますが、全員が絶対に8時間寝ないとダメだというわけではないです.また、夏は睡眠時間が短くなる一方で冬になると長くなる傾向にあります。だから自分の睡眠時間を計測して過度に一喜一憂する必要はありません。

睡眠相後退症候群の人は朝に日光を浴びると体のリズムがリセットされて良いとされています。夜型で悩んでいる人は意識的に朝に太陽の光を浴びた方が良いですね。また、ブルーライトと不眠症の関係についてのエビデンスは限定的ですが、ブルーライトカットのレンズもそこまで高価なものではなく、パソコンのディスプレイも簡単にブルーライトをオフに設定できます。夜はブルーライトをカットして生活してみても良いと思います。

古川 由己医師

(東京大学医学部精神医学教室/ミュンヘン工科大学医学部精神科研究員)

ふるかわ・ゆうき/2018年名古屋市立大学医学部卒。学士(医学)。

東大医学部附属病院精神神経科に入局後、東大医学部付属病院などを経て、2024年より現職。

古川医師のブログ https://yukifurukawa.jp