6月から手続きが始まる進学選択。後期課程のイメージができず、志望先を決めかねている2年生も多いだろう。本企画では各学部の4年生に取材。後期課程進学後の生活や進 学先の特徴について語ってもらった。受験生や1年生にも役立つ内容だ。4年生が経験した3S1タームと3A1タームの時間割や本年度の進学選択手続きの日程も掲載している。 志望先決定の一助としてほしい。(構成・平井蒼冴、取材・赤津郁海、渡邊詩恵奈、宇城謙人、山本桃歌)

理Ⅱ→農学部環境資源科学課程国際開発農学専修 幅広い分野を実践的に学ぶ

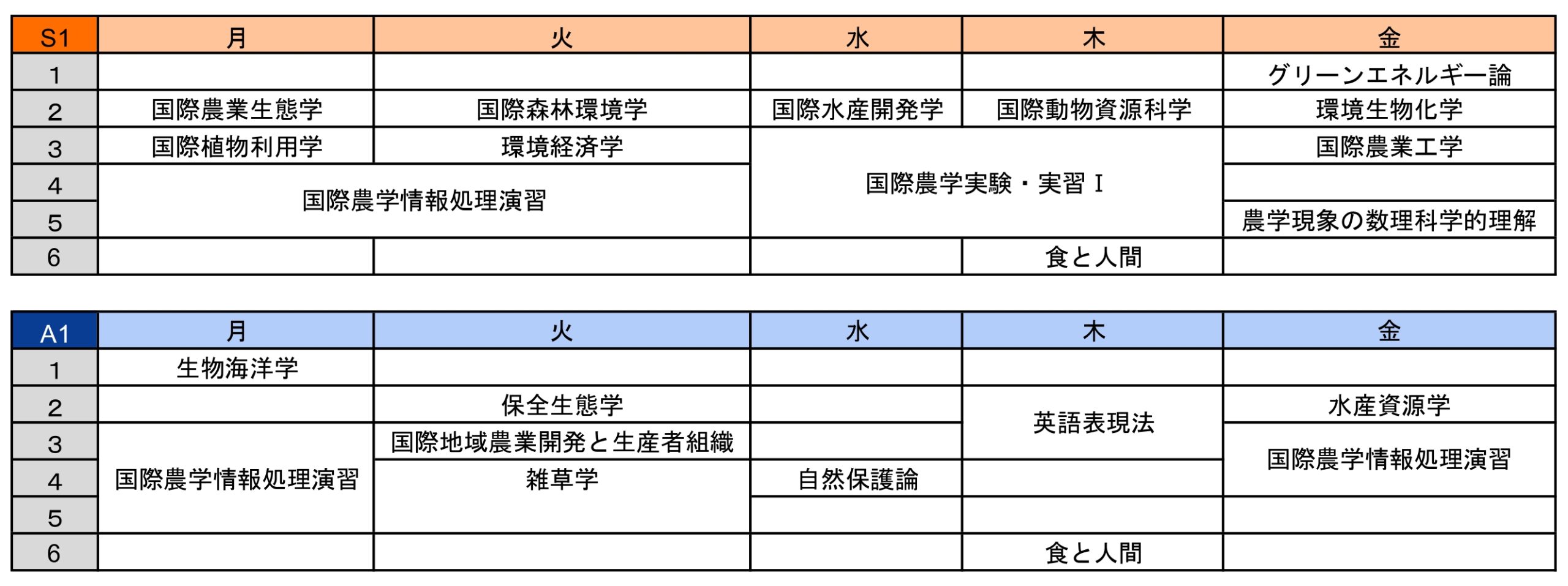

高校生の時に東大農学部の人の話を聞き、農学に興味を持ちましたが、他の分野にも関心があったので進学先の選択肢が多い理Ⅱに入学しました。現在の専修に決めたきっかけは、学部ガイダンスで自分の興味分野についての話を聞けたことです。進学選択の直前まで悩みましたが、日本と世界の農業、水産業、畜産業、林業について、幅広く学べることが決め手となりました。

授業の中には4日程度の実習が4種類あり、農業や林業などを実際に体験することができます。体を動かし、そこで働いている人の生の声を聞くことはとても楽しく、実習を通じて専修内での仲が深まります。国際開発に特化した授業では、実際に国際支援や農業の現場での経験を持つ先生の話を聞くことができるので、自分の進路について考えることができます。

半数近くの人が文科から進学していたり、社会全体に興味を持つ人から植物そのものを見たいという人までさまざまな関心を持つがいたりと、多様な人がいることもこの専修の特徴です。友人と話をしていると多くの刺激を受けることができます。

1学年の人数が20人程度と少ないこともあり、専修内での団結力は強く、4年次に必修の授業で集まる機会がなくなった後も、同じ授業を取ったり、ご飯に行ったりします。先輩とのつながりもあり、話を聞いたり、履修の質問をしたりすることもできます。

卒業後は多くの人が院進します。就職する人の中には海外で働きたいという人もいれば、コンサルタントに進みたいという人もいて、それぞれの興味分野によって進路はさまざまです。

理Ⅱ→薬学部薬学科 臨床的な知見を生かして活躍を

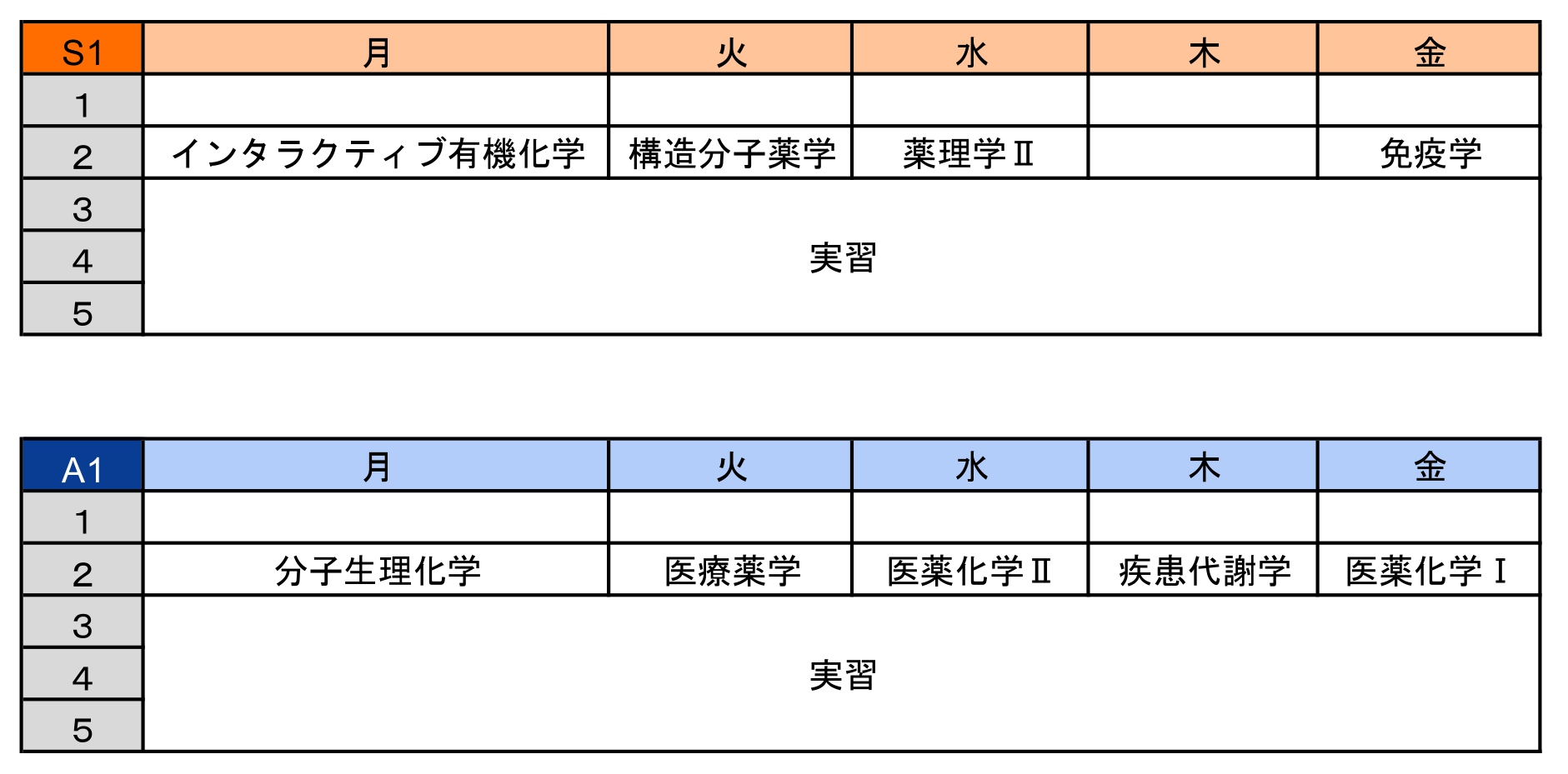

前期教養課程で受験では使わなかった生物の勉強をしたいと思い、東大には理Ⅱで入学しました。最終的に進学先を薬学部に決めたのは、進学選択が始まる直前です。理科を幅広く学べることに魅力を感じ、ガイダンスの雰囲気も自分に合っていたことで決断しました。私は医療にも興味があり、その点も合っていました。

前期教養課程では、有機化学・生命科学の基礎的な内容を勉強しておくと良いです。後期課程の学習がスムーズになります。一方で、薬学部は他学部履修で単位が認定されません。興味のある他分野の授業を多く履修しておきましょう。

薬学部の中には、薬学科と薬科学科の2学科があります。私は前者に所属しています。薬剤師免許を取得できる6年制のカリキュラムで、実際に病院や薬局に行く実務実習がある点は学科ならではの特色です。もう一方の薬科学科は4年制で、臨床ではなく研究活動が中心になります。

薬学部には、将来の明確なビジョンを持っている学生が多く、刺激的な環境で勉強ができます。ただ、研究職を目指している人が多いことは意外でした。博士課程に進学する人は全体の半数ほどに上ります。

薬学部は運動会など、学部全体の行事が多く、学部3年次には五月祭への出展も例年行います。実習もグループワークが基本になります。

薬学科の卒業生は博士課程に進学する他、官公庁や民間企業、病院薬剤師など臨床的な知見を生かして多方面で活躍しています。民間企業も開発職・研究職だけでなく、コンサルタントなどいわゆる文系就職をする人もいます。私自身も、今後の実務実習で臨床現場を見ながら進路を決めていければと思います。

理Ⅲ→医学部医学科 実践的な学びで医療現場を体感する

高1の夏、全日本民医連の一日医師体験で、病気を診察するだけでなく、患者一人一人の事情に親身に寄り添う医師の姿に感銘を受け、医師を志しました。医療における患者との対話の重要性を感じ、そのような仕事に携わりたいと思ったのがきっかけです。

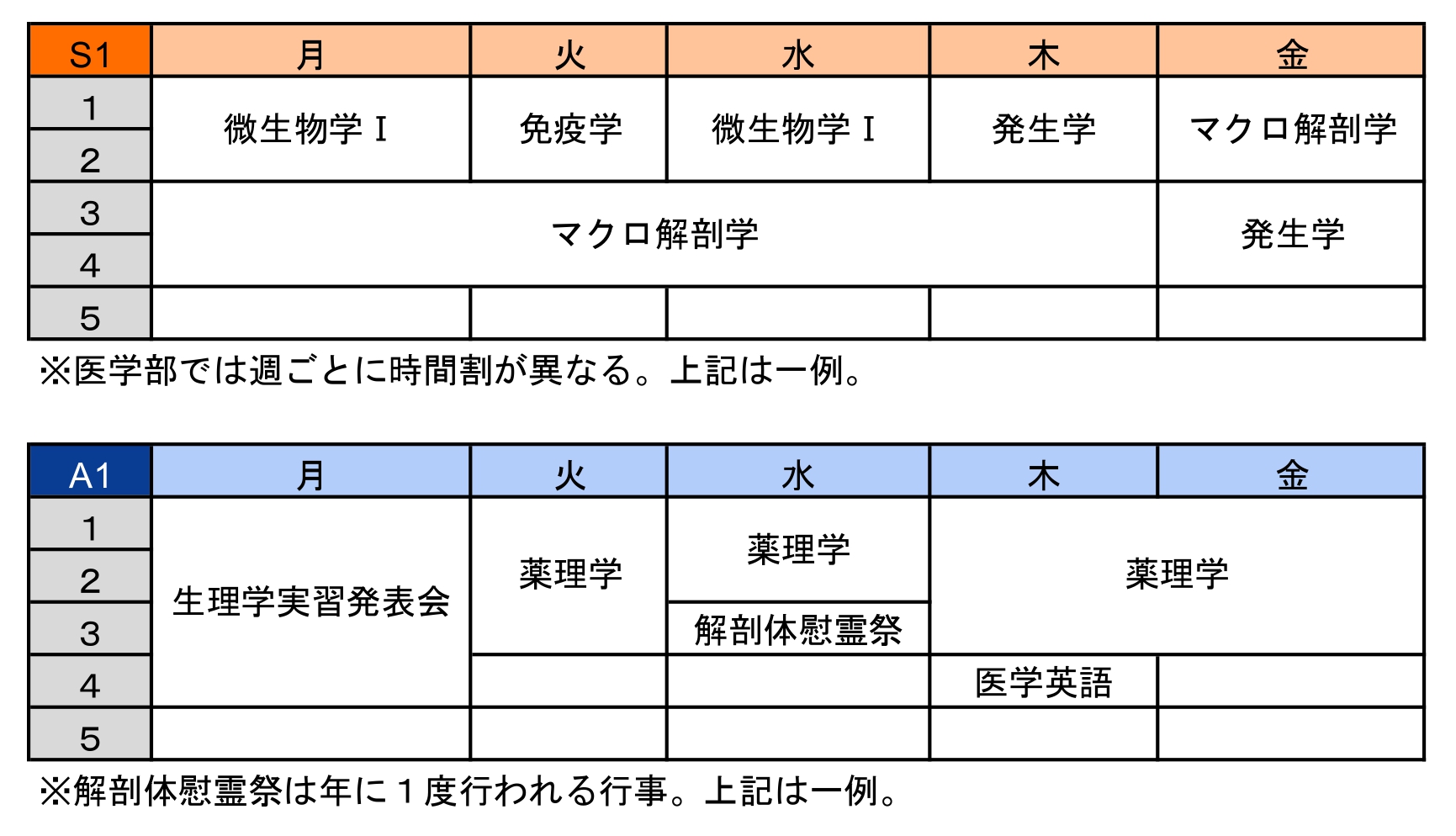

医学部に入ると必修科目が多く、毎日1限から4限まで授業が詰まっています。他学部のように自由に授業を選ぶ余地は少ないため、前期教養課程でジェンダー論や教育臨床心理学、図形科学など、幅広く学べたのは良かったです。また、統計学や基礎実験で学んだレポートの書き方やデータ解析法は、医学部の実験にも役立っています。

医学部では、熱心な先生が多く、学生の興味に応じて研究に触れる機会を提供してくれます。授業は座学だけでなく実習も充実しています。講義では先生が自身のキャリアや研究の話を直接語り、まだ教科書に載っていない最新の臨床研究に関する知識を得られる点も大きな特徴です。

3年次になると、1月から3月の間に1カ月間の「フリークオーター」があり、自分で選んだ研究室で研究を体験できます。私は産婦人科の研究室で行った不妊症に関するマウス実験を通じて、医学部らしさを強く感じました。4年次の1月からは、約2年かけての病院実習が始まります。

医学科は全員で同じ授業を受けるので、同期との交流は盛んです。昨年には、医学教育や救命救急をテーマに活動する医療系サークルもできました。試験は量が多く大変ですが、同期と協力して対策をしています。

将来は産婦人科で、臨床に加え研究にも関わりたいと考えています。目の前の患者に向き合うだけでなく、これからの医学の発展に貢献できるような医師になりたいです。