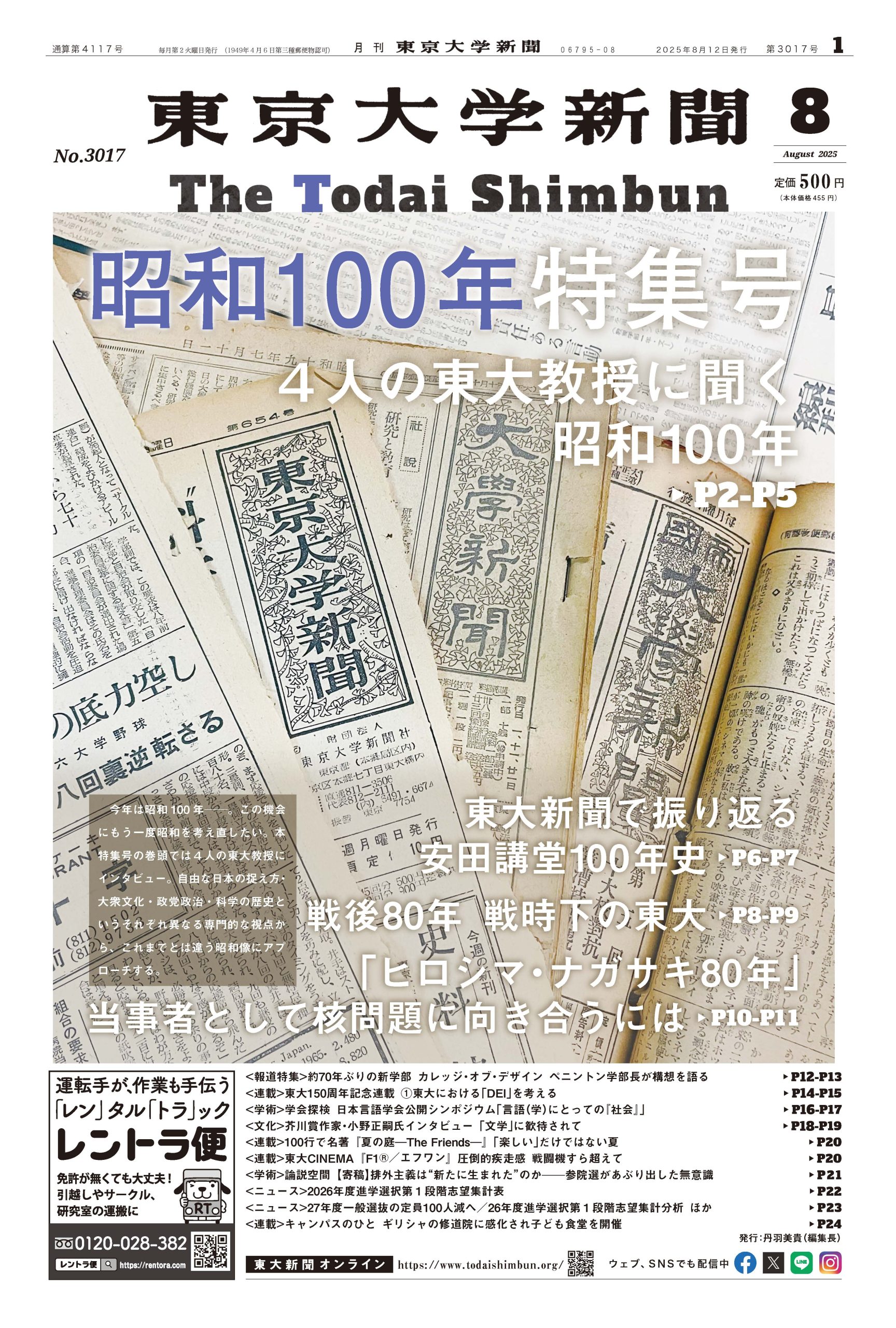

今年は昭和100 年──。この機会にもう一度昭和を考え直そうと、本特集号の巻頭では4人の東大教授にインタビュー。自由な日本の捉え方・大衆文化・政党政治・科学の歴史というそれぞれ異なる専門的な視点から、これまでとは違う昭和像にアプローチします。

こちらのページでは、8月12日発行の「昭和100年特集号」の特集記事の見どころを一挙紹介します。

【お買い求めはこちら】

巻頭インタビュー 山口輝臣教授・北田暁大教授・五百旗頭薫教授・岡本拓司教授

昭和100年と思想、昭和100年と大衆文化、昭和100年と政治、昭和100年と学問──の4つの語り口から巻頭インタビューを構成。専門の異なる4人の教授がそれぞれの見地から昭和を語ると、一口に昭和と言ってもそれが多様な要素で構成されていることが見えてきます。元来、昭和の64年を一括りに語ろうというのは容易ではありません。しかし、あえて「昭和100年」として捉えることで、現代を生きる私たちと不可分に関わる、今と地続きな昭和の姿が見えてくることでしょう。

安田講堂竣工100周年 東大新聞で振り返る安田講堂100年史

安田講堂は今年で竣工100年を迎えました。安田講堂はどのような歴史を持ち、どのような出来事を見てきたのでしょうか。『帝国大学新聞』、『大学新聞』、『東京大学新聞』の記事から、東大のシンボル安田講堂の100年を振り返ります。

紙面で振り返る戦時下の東大

1940年代、総力戦に突入し東大における研究と教育は多大な影響を受けます。教育・研究の統制、第二工学部の設置、修業年限の短縮や学徒動員──。当時の『帝国大学新聞』・『大学新聞』を通じ、学生に焦点を当てて80年前の戦争を振り返ります。

「ヒロシマ・ナガサキ80年」のナラティブ 当事者として核問題に向き合うためには

今年で原爆投下から80年が経過。核保有国による軍事紛争が相次ぎ、時として核兵器を使うという威嚇が行われる現状は、人類を絶滅させ得る核兵器の問題では、皆が「当事者」なのだと改めて実感させられます。しかし80年の時は長いもので、10年前には存在した「体験者」たる被爆者のナラティブを聞く機会はますます減り、10年後にもその機会があるのかはもはやわからなくなっています。記憶の継承をキーワードにした4人のインタビューから、世界中の一人一人が核問題について当事者として向き合う方策を考えます。

8月号発行責任者より

歴史を学ぶのは現代を知るためだ、とはよく言ったもので、現代の多くのことは昭和期の何かに重ねられます。

日本の現代は戦後から始まったわけではありません。現代を100年の幅で捉え直すことで、きっと現代についてこれまでになかった視点を得られるのではないでしょうか。

なお、本号で複数回登場する過去の紙面について、これらは駒場Ⅰキャンパスや情報学環・学際情報学府の図書室にて閲覧可能です。また、「東大新聞オンライン」では80年前の大学新聞の記事を転載する企画を実施しています。当時のままの記事に触れることで、当時についてより深く考える手掛かりとしていただけたら幸いです。(2年・溝口慶)