誕生以来、数々の名曲で若者の心をつかんできたボーカロイド音楽。その文化を扱った「ボーカロイド音楽論」が駒場Iキャンパスで開講されてから今年で10周年を迎える。開講から今に至る歩みと今後の展望とは──。東大教養学部で教壇に立つ鮎川ぱてさんに聞いた。(取材・木下太陽、太字は鮎川さんの発言)

授業で見えてきた変化と普遍性

東大駒場Iキャンパスで2016年4月から開講されている「ボーカロイド音楽論」、愛称「ぱてゼミ」。授業では、同時代にあって常に変化し続けるボーカロイド(ボカロ)音楽を分析対象とする。研究の蓄積された古典音楽とは異なり、一過性の流行として廃れる可能性もあるボカロを、リスクを承知であえて学問的に取り上げ、ボカロ音楽の秘めるセクシュアリティーから音楽の本質的な構成要素を汲み取るという。

「超時代的なボーカロイド音楽の本質を追い求める。そこで見出したのが、『ボーカロイド音楽とジェンダー』という固有の視点です」

授業では、開講当初から椎名もた、ハチ、wowakaの曲を欠かさず取り上げてきた。ボカロ界に絶大な影響を与えた3人のボカロP(プロデューサー)を中心に批評する授業スタイルは変わっていないが、増え続けるボカロ曲も授業内容に反映している。例えば、ぱてゼミ開講初期の1期から4期にかけては、ハチ(米津玄師のボカロPとしての別名義)の作品も取り上げはしたものの、当時の解釈はまだ手探りで慎重なものだった。当時は鮎川さんがハチの本質を探っている途上にあったからだという。現在はハチの音楽の解釈や批評を体系化し、授業でもハチの音楽は欠かせない存在として位置付けている。

ボカロとジェンダーをめぐる視点

「ぱてゼミにおいて、ジェンダーは最大の重要な切り口であり、全体を貫く基盤です」

初音ミクのようなキャラクターは、しばしば「性的に消費される存在」として描かれる一方、「歌姫」として神格化される対象ともなる。(いわゆる)男性にとっては、この「性化」と「神格化」が重なる場合が多い。批評の場面でも、キャラクターを男性の視点で対象化する傾向が強く、そこには男性独占的な、いわばホモソーシャルな批評空間が横たわっている。

「批評の分野では男性の独占率が非常に高く、批評が異性愛者男性の視点に偏ってしまうのです」

11年にボカロシーンに身を置き始めた頃から、この「ねじれ」に強い問題意識を抱いてきた。鮎川さんにとって、ボカロはキャラクター消費の文化ではなく、あくまで「音楽文化」である。論じるべきはキャラクターではなく曲そのものだ。

「ボーカロイド音楽の実際の支持層は両性が同等くらい、あるいは女性の方が多いのに、語られるときには男性の論者による性化や神格化ばかりでした。これでは本質を欠いてしまうというのが、ぱてゼミ以前からの問題意識でした」

こうした「支持層は女性が多いのに、語りは男性目線ばかり」という構図を解きほぐす試みが、ぱてゼミの最初の議論となった。

「この「ねじれ」を解消しようとした点は、多くの人に授業を支持していただけた大きな理由になっていると思います」

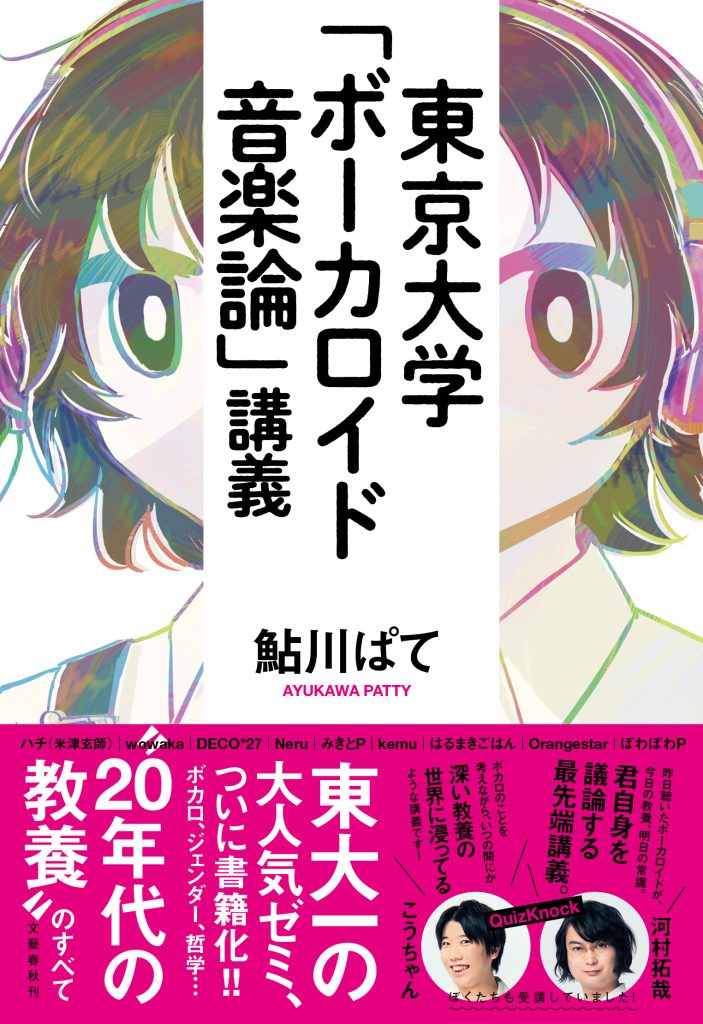

「人ではなくボーカロイドが歌うということはどういうことか。これは著書『東京大学「ボーカロイド音楽論」講義』(文藝春秋)でも最後に問い詰める重要なテーマですが、キャラクターの問題としては扱わず、音楽の問題として扱います。それが僕の議論の固有性だと思っています」

東大生の姿勢と学びの広がり

10年前と比べ、ジェンダーに関する基礎知識をあらかじめ持っている学生は確実に増えたという。鮎川さんは「ジェンダー理解の平均値は確実に上がっています」と語る。ただ、知識を得る経路はまちまちだ。インターネット経由で「フェミニズムは男性蔑視の思想」といった誤解を抱いてしまう例も少なくない。

「理解の平均値が上がるのはポジティブなことです。ただ、それと並行して、不正確な理解やネガティブなイメージを最初から持っている学生も増えたかもしれません。そのため、授業ではゼロから整理して教えることを大切にしています」

鮎川さんは、女性が周縁化されてきた歴史と、ボカロなど若者文化が周縁化されてきた歴史とが重なることをこれまでも強調してきたが、東大生自身も「頭はいいがどこか抜けている」「凡人には理解できないほど頭がいい」といったようにステレオタイプ化され周縁化される存在だと述べる。

「東大生もまた女性や若者というくくりと同様にマイノリティーとして周縁化されるわけです。マイノリティーを切り捨てることは君たち自身を切り捨てることだよ、というメッセージは、リアリティーを持って受け取ってくれているかもしれません」

創造とコミュニティの広がり

もちろん、ボカロは東大生が独占するものではなく、誰にでも開かれている。しかし世界で初めてボカロに特化した授業が東大で開かれたことには、大きな意味があるだろう。東大生に限らず、作り手、リスナーなどボカロに関わるたくさんの人に勇気を与えてきた。

受講生には、ボカロが好きで受講する学生もいれば、ボカロを全く知らずに履修する学生もいる。中には学期末までに「ボカロP」としてデビューする例もある。形式上は一つの主題科目だが、ゼミのようなコミュニティ性を帯びており、受講生が制作した曲を集めたCDアルバムをコミックマーケットに出品したこともあった。駒場祭でDJイベントを開いたり、生演奏のライブを開催したりするなど、活動はこの10年で大きく広がった。

「僕の方から言ったものもありますが、学生からの提案を受けて『やろうやろう』と取り組むうちに、自然と活動の幅が大きくなっていきました」

受講生は文理さまざまであり、その進路も多様だ。大学院に進学する学生も少なくない。卒業後は出版、映画、コンテンツ産業など、クリエイティブ系の仕事に就く人が比較的多く、一方で創作活動を続けるためにワークライフバランスを考えて就職した人もいるという。

鮎川さん自身も24年から改めて博士課程に進学し、かつての受講生と「大学的には同期」になった。今では研究仲間として情報交換を重ね、新しい形でつながりが続いている。23年からは東京藝術大学でも授業を開講し、東大と東京藝術大学という二つの拠点で長期的な交流が生まれつつある。

また、鮎川さんはロンドンのバービカン・センターで開催された『Feel the Sound』の参加作家に選出され、国際共同作品「UN/BOUND」を発表した。同展には日本から坂本龍一さん、細井美裕さん、真鍋大度さん、スズキユウリさんが参加した。

「抜擢されたことは本当に光栄でした。僕は音楽・ジェンダー・ボーカロイドを横断して新しい試みを行ってきました。その活動を評価して先方の企画者が声をかけてくださったんです。共同制作の中心になったのは、トランスジェンダーとノンバイナリー当事者で構成された世界初のプロのコーラスグループ、TRANS VOICESです。それぞれに音楽とジェンダーの問題に取り組んでいる作家同士のコラボレーションでした」

オファーは鮎川さん個人に届いたものだったが、ゼミは10年来鮎川さんの活動の中心であり、学生の参加は鮎川さんにとって必然だった。企画者側もこれを歓迎し、東大と東京藝術大学のぱてゼミ有志が歌唱に参加した。

「やはりここでも、学生と先生とのお互いに助け合う関係が大きな力になりました」

これからの展望と大学での意義

「開講初年度に、ある先生から『まず10年やりなさい。話はそこからだよ』と言われたんです。当時は気が遠くなるように感じましたが、気付けば10年が経ちました。その先生に言わせれば、ようやくここからが本番だということになります」

鮎川さんは、この10年を「目の前の学生を大事にすることの積み重ね」だったと振り返る。学期が終わっても受講生との関係を大切にし続ける、その蓄積が将来的に力を発揮すると考えている。

大学では、短い学期の中で学生が送る日常と、長いスパンで積み上げられる知の営みとが交差する。鮎川さんはその中で、キャラクター論や一過性のトレンドに左右されず「超時代的なボカロの本質」に迫ることが使命だと感じ、授業を続けていくという。

「大学の本質の一つは、複数の速度の時間が流れていることです。古典学や考古学の専門家にとっては10年は誤差程度の長さだし、ある種の化学にとってはミリ秒も長い時間単位となる。ボカロの人気は10年以上ずっと高い状態で安定していますが、大学で場を持つからには、短期トレンドに左右されない議論をするのはこの場所に応える最低条件だと思います。必要としてくれる学生がいる限り、『東大にぱてゼミあり』を続けていきたい。僕のボカロ論は、まだ序章にすぎません。次の10年の、さらなる議論の深化に注目していただけると嬉しいです」

あゆかわ・ぱて/東大工学系研究科先端学際工学専攻博士2年。16年より東大教養学部非常勤講師、17年より東大先端科学技術研究センター連携研究員を兼任。ボカロP、音楽評論家。著書に『東京大学「ボーカロイド音楽論」講義』(文藝春秋)