読者の皆さんは、通っていた小学校や中学校の校歌を歌えるだろうか。歌える、あるいは歌えなくてもメロディーは分かるといった方が多いはずだ。それは、おそらく全校集会などで何度も歌った経験があるからではなかろうか。では、東大の歌はどうだろう。小中学校の校歌を歌える人に比べてぐっと数が減りそうだ。入学式で、何か歌を歌った記憶はあるけれど……という読者もいるかもしれない。東大では大勢で集まって同じ歌を歌う機会はあまりない。

そもそも、東大には校歌がない。2004年には、国立大学法人化に併せ「校歌等検討会」が設立されたが、結局校歌制定には至らず「東京大学運動会歌(大空と)」と「ただ一つ」を「式典や応援などのその場の状況に応じて歌い分ける」とする「東京大学の歌」として制定するにとどまった。この記事では「大空と」「ただ一つ」を取り上げる。(執筆・平井蒼冴)

校歌になれそうでなれない……「大空と」

「大空と」は現在「東京大学の歌」の一つとして、入学式や卒業式などの東大の式典や東京六大学野球の7回のエール交換の場面で歌われている。

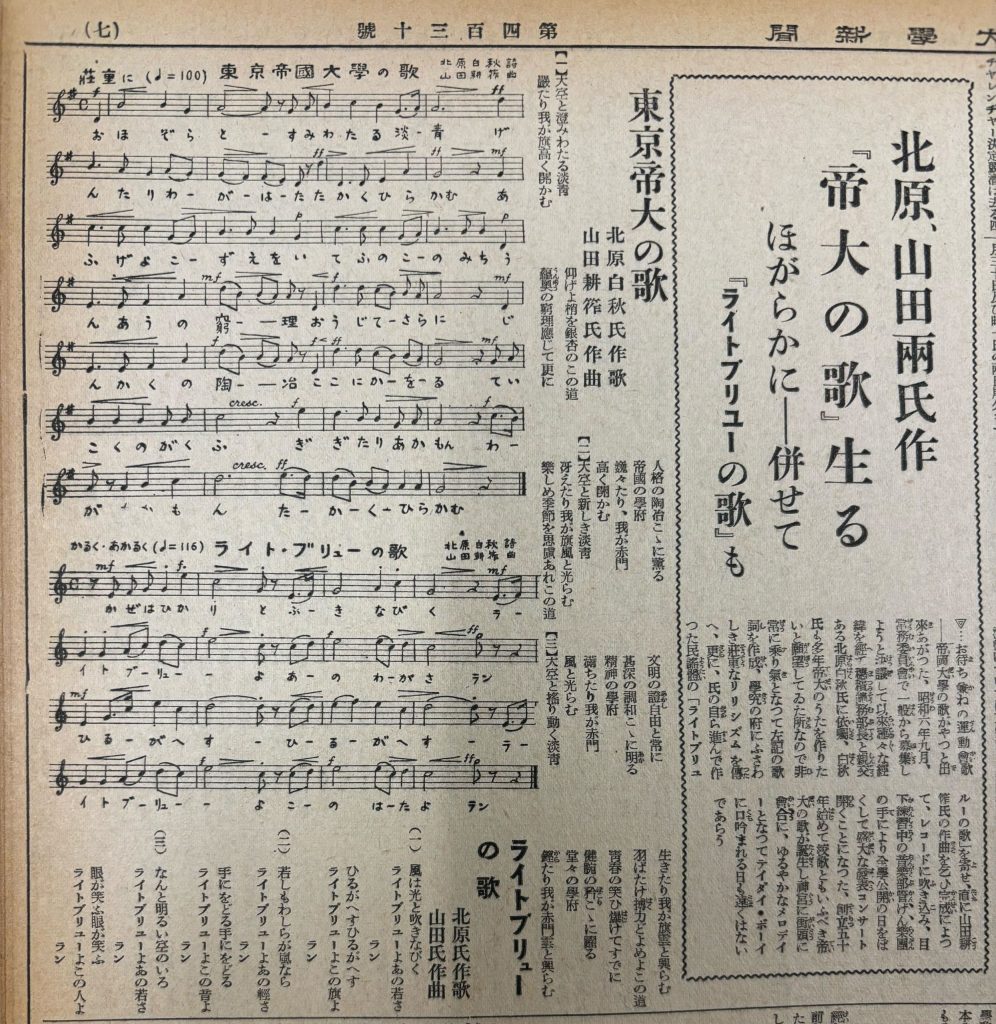

この歌の起源は、1931年に運動会が運動会歌を制定するべく、一般から歌を募集しようとした時点にまでさかのぼる。そして、紆余(うよ)曲折を経て当時の東大総務部長の知り合いで「かねてより帝大の歌を作りたいと熱望していた」詩人・北原白秋が作詞をし、作曲を山田耕筰(こうさく)に依頼することになった(1932年5月2日付『帝国大学新聞』より)。同日付の『帝国大学新聞』に「東京帝大の歌」として歌詞と楽譜が掲載され、5月7日には東大音楽部管弦楽団の演奏で発表会も行われた。当時の記事では「(東大の)創立五十年始めて校歌ともいふべき帝大の歌が誕生し、神宮(球場)に街頭に会合に、ゆるやかなメロディーとなつてテイダイ・ボーイに口吟(ず)さまれる日も遠くはないであらう」と評されている。

勘の良い読者ならお気付きかもしれないが、初めに募集していたのは「運動会歌」なのに、発表の際には「東京帝大の歌」として発表されていて、まるで校歌のような扱いである。当時の人も気付いてはいたようで、32年5月9日付の『帝国大学新聞』には「『帝大の歌』突如『運動会の歌』と改め手続きの不備のため」という見出しの記事がある。運動会が「大空と」を「帝大の歌」と題して全学生に歌詞を印刷して配布するべく学生部の許可を取ろうとしたところ、学生部長がこの歌を「帝大の歌」とするには手続きの不備があると指摘し、しれっと(?)校歌になることはかなわなかったようである。手続きの不備とはいえ、この「格下げ」に、白秋は後に雑誌上で不満を述べていたようである。

それでは、この歌の評価はどうだったのだろうか。当時の『帝国大学新聞』の記事を読むと「学究の府にふさわしき荘重なリリシズム」や「相当力作」と評価する声もある一方、投書には「運動会長とじつ懇だとかいふ白秋氏によつて天下り的に作られたことは甚だ面白くない」とか、荘重すぎて「神宮(球場)などで歌へるうたでは決してあり得ない」、果ては「山田氏のやうな、行きづまつてしまつて、いつも同じやうな作曲をする人」に依頼せずとも、東大の在学生でもこの程度の作曲はできる-といった厳しい声もある。数ある東大の歌の中で「大空と」の一番の特徴である荘重さに対する評価は、曲ができた時点から大きく割れていたようだ。

その後「大空と」は戦時中の混乱で譜面が散逸、見つからなくなってしまったようだ。戦後になって、応援部が譜面を発見し、応援に使いやすいよう前奏を創作した。さらに時代にそぐわなくなった1番の「帝国の学府」を「栄光の学府」に変更するなど改訂が加えられた。2004年に当時の応援部主将は、東京大学新聞社の取材に対し「大空と」には応援部として特に思い入れがあると話していた。

2004年に「校歌等検討会」が設置され、検討会は「大空と」を東大の暫定校歌にするべく、当時の総長に答申している。制作から73年経って、再び東大の校歌となるチャンスが巡ってきた格好だ。しかし、この答申に対して、歌詞やメロディーが古い、「ただ一つ」よりも知られていない、歌詞中で「赤門」を連呼していて本郷キャンパスの歌だ、山田耕筰が戦争協力者である-などと複数の否定的な意見が寄せられ、今まで事実上の校歌であった「ただ一つ」と同格で「東京大学の歌」に定められたことで決着した。

校歌になるべくして作られたものの、制作から100年近く経った今でも校歌ではない「大空と」。なんとも惜しい歌である。

まさに“ただ一つ”の地位「ただ一つ」

「大空と」と東京大学の歌の双対をなす「ただ一つ」。こちらも、東大の式典や東京六大学野球の試合前と試合後のエール交換の場面や得点時に歌われる。入学式や卒業式などでは参加者は「大空と」が合唱団によって歌われているのを聞く一方で「ただ一つ」は参加者全員で歌うので、こちらの歌に親しみがあるという東大の構成員も多いだろう。

この歌の起源は戦後すぐの1946年にさかのぼる。南原繁・東大総長(当時)が中心となり、学内から校歌と学生歌の募集が行われた。47年に選考結果が発表されたが、校歌の該当作はなし。学生歌は「暁の野辺に立ち居て」と「青年の」の2篇(へん)が入選した。

同年に学生歌と応援歌、そして前回該当作なしとなった校歌の募集を学内から再びすることになったが、またも校歌は該当作なし。しかしこの時応援歌として入選したのが「ただ一つ」である。その後も東大の応援歌は作られ続けている。そして、東京六大学野球では「ただ一つ」がエール交換に使われる1950年以前は学生歌「暁の野辺に立ち居て」が使われていたようだ。

では「ただ一つ」はなぜ今に至るまで事実上の校歌のような唯一無二の地位を手に入れるに至ったのだろうか。2002年11月5日付の『東京大学新聞』は、二つの理由を推測する。

一つ目は「ただ一つ」が選出された2回目の選考の応募締め切り直後、選出前に東大の校名が「東京帝国大学」から「東京大学」に変更されたこと。この絶妙なタイミングでこの歌が作られたことによって、新制東大を象徴する役回りが与えられたということだろうか。

そして二つ目は著名な俳人で、選考委員の1人だった中村草田男が応募された歌詞に加筆したことだ。中村は1947年12月4日付『東京大学新聞』への寄稿で「ただ一つ」の歌詞について「東大らしい品位の落着きの中に、魅力も秘められている」と評価しつつも、数点加筆修正を行った部分を示した。中村は「加筆が却つて、全体の気息を削ぐの結果に陥つていなければ幸(さいわい)だ」としているが、この修正によって東大生が作詞しつつ、著名な俳人によって補作詞が行われたことで箔(はく)がついたということだろう。やがて入学式や卒業式などの式典でも歌われるようになっていく。ただ一つは、東大の中で事実上の校歌という、まさに“ただ一つ”の地位を獲得したわけだが、先述したように2004年に「校歌等検討会」により出された、「大空と」を校歌にするよう推薦する答申によって危機にさらされてしまった。しかし、答申に対して東大で浸透しているとか「大空と」と異なり作詞・作曲者が東大生だという理由で「ただ一つ」を推す声が多かった。そして「ただ一つ」は「大空と」とともに「東京大学の歌」に定められた。

こうして東大の歌の中での“ただ一つ”の地位はなくなってしまったものの、「ただ一つ」は引き続き校歌のような立場にあるというわけだ。