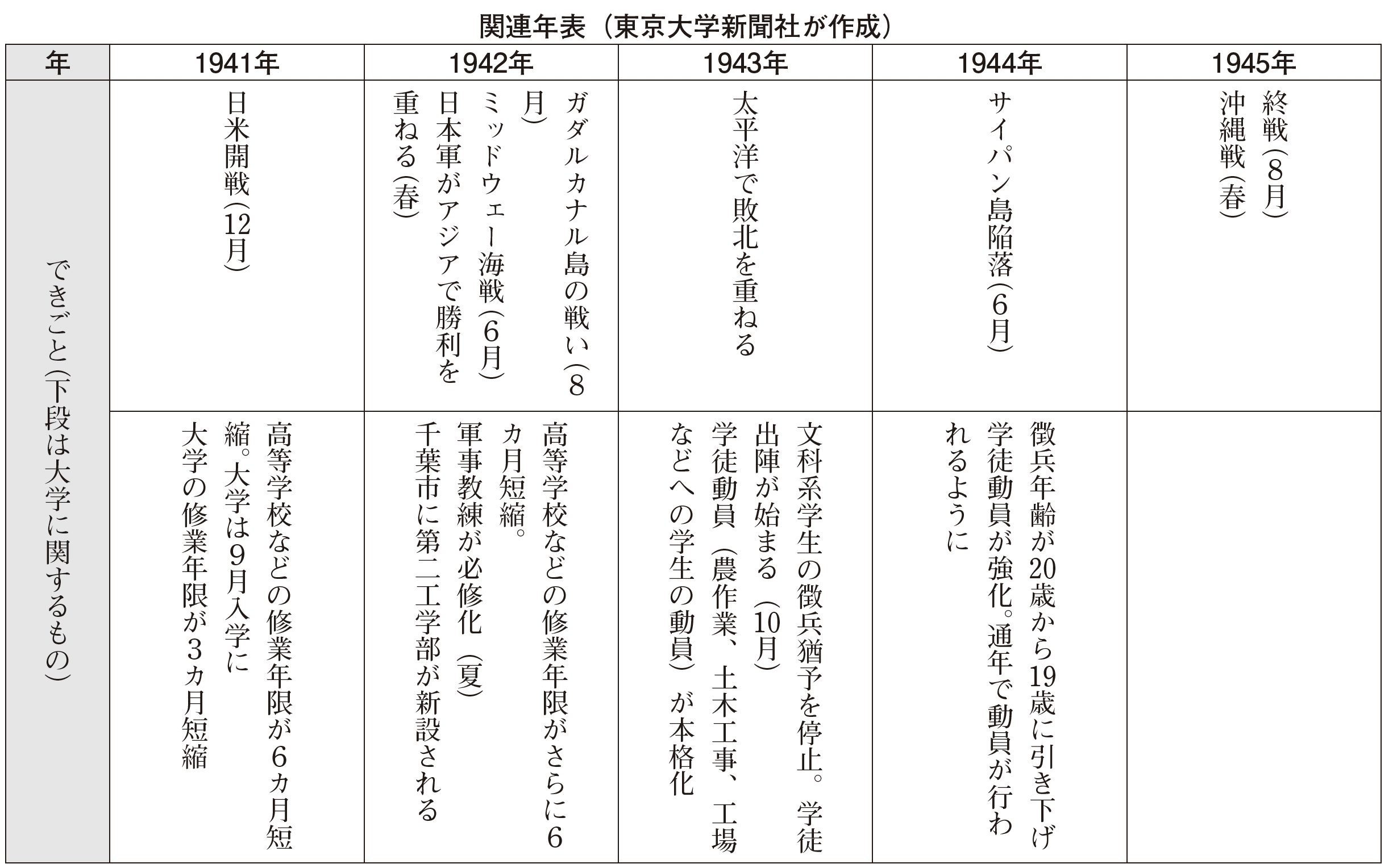

1940年代、戦争は総力戦に突入し東大(当時は東京帝国大学)における研究と教育は多大な影響を受けたとされる。東大は政府と軍部から教育と研究について統制を受けるようになり、第二工学部の設置や学科の再編なども行った。また、学生に対しては修業年限の短縮や学徒動員が行われた。戦況が悪化すると大学生が戦場に送り出され、徴兵の対象外となった学生は学徒動員により通常教育もままならなくなった。

「東京大学新聞」の前身である「帝国大学新聞」は、記事を通して戦時下も学内の出来事を伝えていた。また、大学に関係する政府の動きについても詳細な報道を行っている。学生の動員に焦点を当て、80年前の戦争について当時の紙面とともに振り返る。

繰り上げ卒業と学内の混乱

日米開戦前夜の1941年、労働力の不足などを背景に学生を早く卒業させようとする動きが強まった。大学も例外ではなく、1941年度は3カ月、1942年度は6カ月早く卒業させることが決まる。「帝国大学新聞」は1941年10月の紙面で修業年限の短縮を定めた勅令を報じた。

「国艱(こくかん)の第一線へ」「橋田文相“新な覚悟と衿持(きょうじ)を”」といった戦時色が色濃く現れた見出しが多い一方で、「今回の短縮の波紋は異常に大きく、文学部の論文試験による学生、教授両者共の過労、法学部の高文試験(注:高級官僚の採用試験)の繰上げと学期試験の重複、経済学部の演習への支障・・・」などと、就職や卒業試験における対応に追われる学内の様子を伝えている。また、一日の講義時間数の増加や講義の改廃など、教育水準を維持するための取り組みを数号にわたって事細かに報じていて、当時の危機感が感じられる。

11月には、現在の東大の前期教養課程にあたる旧制高校の修業年限についても6ヵ月の短縮が決定された。これによって大学入学の時期が9月にずれ込むことになる。

1941年12月の日米開戦の折には安田講堂において詔書奉読式が行われ、開戦の詔勅が読み上げられた。「帝国大学新聞」は平賀総長(当時)の訓辞とともに報じた。見出しには「渾身(こんしん)国難に投ぜん」などとあり、学生を鼓舞する内容が並んだ。

戦時下に揺れる東大

東大内部では戦時体制への転換がすでに進んでいた。1930年代後半には自由主義者の河合栄治郎教授(当時、経済学部)に対する思想弾圧事件が起こったほか、文部省の働きかけにより、文学部において国体学講座が設置されるといった動きがあった。

1937年6月の「帝国大学新聞」は、文学部内における国体学講座設置の審議について報じた。「文学部内教授間の空気としては、国体明徴(めいちょう)は教育の本質的方針がそこに向けられているのであり特に今回改めて斯(か)くの如(ごと)き講座を増設する必要があるか、それは時勢の不当勢力に影響されているのではないか」とある。ここでの「国体」は天皇を中心とした国家体制を指し、当時は右翼による国体運動の最中だった。講座の設置に対しては文学部内部で相当の反発があったことがわかる。

理科系では、技術者などの人材の育成が急務となり、定員の増加が行われたほか、工学部を第一工学部に改称し、千葉市に第二工学部を新設した(1942年)。第二工学部は戦後廃止されたが、後身として生産技術研究所が設立され、東大の附置研究所として現在も存続している。

「総力戦」下の大学と学生

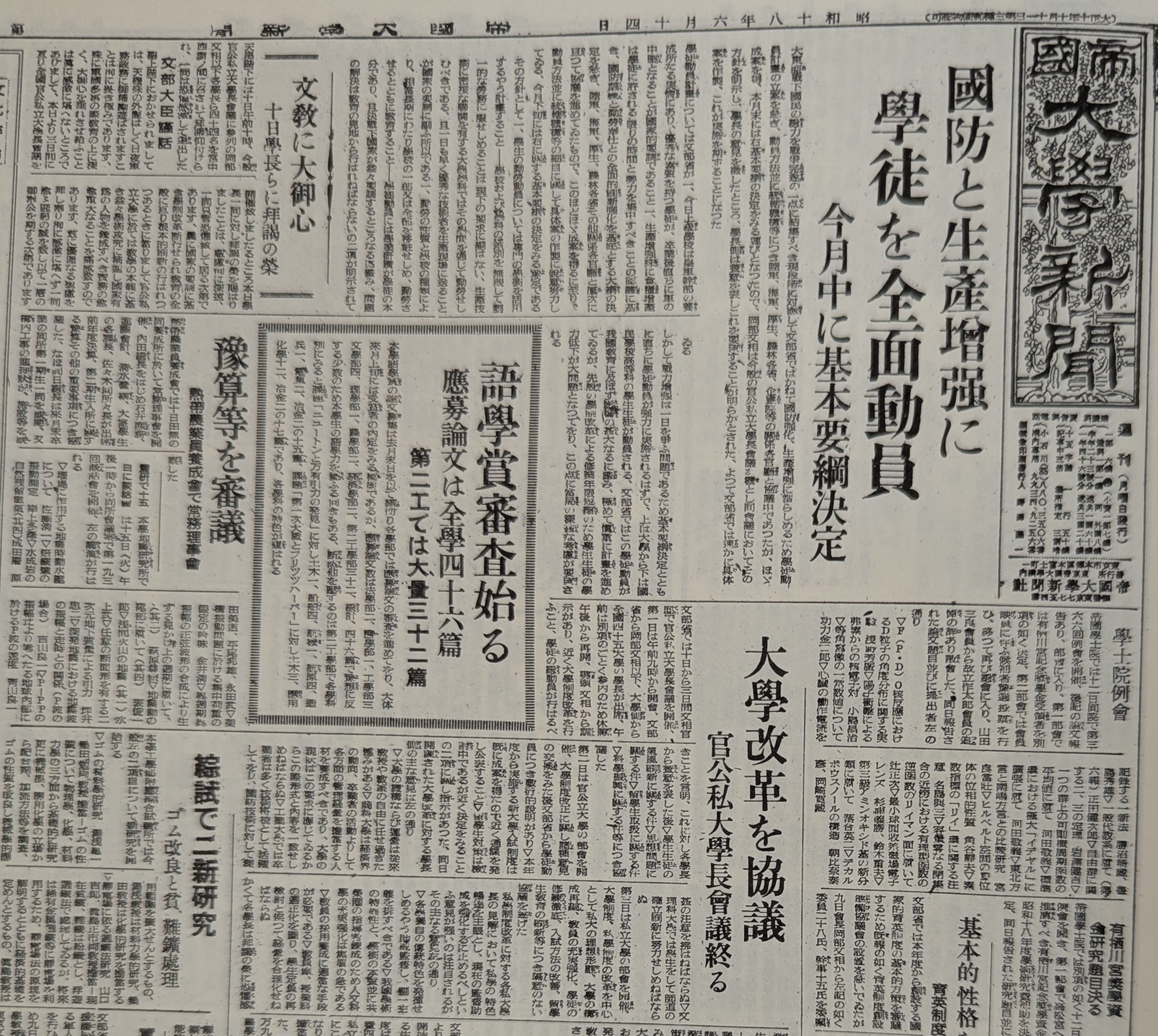

戦局が激化すると、あらゆる資源が戦争に投入されるようになり、学生はさらに大きな影響を受けることになる。

1942年の8月には高校の修業年限が次年度からさらに6カ月短縮され、大学の修業年限をもとに戻すことが決まった。これにより「全学講義」などの不開講となっていた講義が復活した。しかし、現在とは異なり高校が大学の教養課程としての役割を担っていたからか、「帝国大学新聞」では9月入学の受験生に対して「学力は急降下」と評するなど、学術水準の低下を懸念する記述がみられる。また、文部省がその対応策として大学院の強化を行うこととなっていたが、「大学院に期待薄」と悲観的に捉えていたようだ。

学生生活への影響も大きかった。「帝国大学新聞」は配給制の下、学内食堂で問題となっていた米不足について度々取り上げた。1943年2月の紙面では、「学内食堂 米減配に窮策」との見出しで、一般食堂の米不足が深刻化していることを報じ、学生特別食堂の設置を訴えている。

学徒動員で学業は犠牲に

1943年夏には学徒動員が本格化する。閣議決定された「学徒戦時動員体制確立要項」について、「帝国大学新聞」には「今回の措置は若干学業の犠牲を忍んでも国家の要請に応へんとするもので、従来の修練の一環としての勤労から、実質的な勤労への転換を意味」するとある。動員の内容は多岐にわたり、学生は土木工事や農作業に従事した。例えば、軽井沢における農地開墾作業や、山梨県における山林伐採作業が行われたとの内容が紙面に残っている。理科系学生を陸海軍の研究所へ、医学部の学生を無医村へ派遣するなど、学生の専門に応じた動員も行われた。

1944年に入ると学徒動員は恒常的に行われるようになった。1945年4月の紙面には「一学校は一工場に」との見出しの通り、学生の生活は勤労一色となった。

学生新聞の発行もままならなくなった。全国の学生新聞に用紙が割り当てられなくなったため、1944年5月に「帝国大学新聞」は休刊し、その後全国の官立大学新聞が統合した「大学新聞」が発刊された。「大学新聞」の発行は、旧帝国大学新聞の編集部が中心となり、事務所なども帝国大学新聞のものが引き継がれた。戦前12面あった紙面は4面に減っていた。

1945年3月には閣議決定により、1年間の授業停止が定められ、そのまま8月の終戦を迎えた。

「学徒出陣」東大では決起大会も

1943年10月には高等教育を受ける理工系以外の学生に対する徴兵猶予が停止された。徴兵年齢を超えた法・文・経済学部と農学部農学科・農業経済学科の学生は徴兵検査を経て、多くが戦地へ送り出された。もっとも、徴兵年齢に達していない学生は1割程度だった。入隊の期日は同年12月1日に決まり、この年の10月に入学した新入生は2ヵ月で入隊することになった。

「帝国大学新聞」は徴兵の対象となる4000人のうち1500人の学生が10月5日に東大で集まり行われた法文農経学生総決起大会について報じ、学生代表の決意表明や学部長などによる激励を伝えた。10月21日には明治神宮外苑競技場に関東地方の学生が集い、壮行会が行われた。東條英機首相(当時)も出席し、「帝国大学新聞」は「神苑に響く殉国武」の見出しで伝えている。

検閲が行われていたものの、「大学新聞」の発刊以降、紙面には戦場に送られた学生の手記が掲載された。中には戦死した学生の遺書もある。

一連の学徒出陣により、相当数の学生が命を落としたとされているが、記録の消失などにより、正確な数は分かっていない。

終戦を迎えた東大

終戦の日、東大に残っていた教職員と学生は安田講堂に集まり玉音放送を聞いた。多くの学生は動員されており、大学院の特別研究生と、病弱な学生などが残っていた。「大学新聞」は「玉音拝し血涙滂沱(けつるいぼうだ)」と、その様子を伝えた。

「帝国大学新聞」は1946年5月に復刊する。休刊当時を「軍国主義超国家主義的風潮と官僚統制の強圧によって発行停止を余儀なく」されたと振り返り、学生新聞としての決意を新たに再出発した。