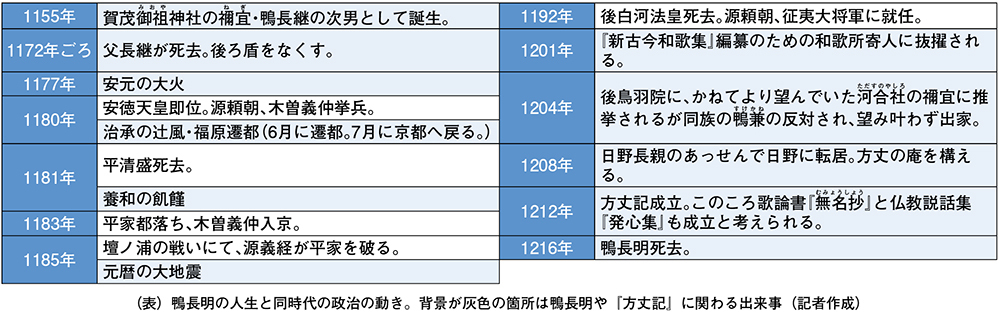

「行く川のながれは絶えずして、しかも本の水にあらず。」この有名な一節で始まる『方丈記』は、1212年に鴨長明により成立した。『方丈記』は「日本三大随筆」の一つとして、そして災害描写の正確さゆえに「災害文学」として、受容されてきた。関東大震災をはじめ災害のたびに記事や記録で引用され、それをきっかけに多くの人々が『方丈記』を読み返した。中世日本文学に詳しい木下華子准教授(東大大学院人文社会系研究科)に、成立から800年以上経つ今もなお読み継がれる『方丈記』の魅力や、災害文学の在り方について聞いた。(取材・本田舞花)

【前編はこちら】

和歌の情緒と祈り『方丈記』の特異性

──鴨長明は歌人としても活躍しました。『方丈記』の文章の中に、歌人らしさや歌人ならではの文章の魅力はありますか

はい、あります。例えば長明は「人とすみか」のはかなさを例える際に、和歌ではかないものを詠むときによく使われる「朝顔」や「露」といった言葉を用いました。一つ一つの言葉選びに、和歌のリテラシーを感じます。

また、「五大災厄」の3番目の「福原遷都」を例に取りましょう。『方丈記』には、皆が福原に引っ越して平安京が荒れ果ててしまったと記されています。しかし、当時の右大臣の九条兼実は、誰も引っ越していないと記しています。

実は和歌の中では、「遷都」を表現する時には、皆が新都に移ってしまって旧都が荒れ果てた悲しさを描くというある種のお約束があります。『方丈記』の描写がやたらと正確な中で福原遷都だけは事実と少し違うのは、間違いではなく、災害描写の中にも、和歌のリテラシーや和歌の情緒があふれているからですね。

──木下先生が、『方丈記』の中で特に魅力的だと思う箇所はありますか

「養和の飢饉」の「さりがたき妻・夫など持ちたるものは、その思ひまさりて深きもの、必ず先立ち手死ぬ。そのゆゑは、我が身をば次にして、人をいたはしく思ふあひだに、まれまれ得たる食物をも彼に譲るによりてなり。されば、親子あるものは、定まれる事にて、親ぞ先立ちける。」という箇所ですね。愛する者に食べ物を与えるため、夫婦では深く相手を愛する方が先に餓死し、親子では親が先に餓死するということです。この箇所は、飢えた人々が仏具や仏像を盗み、薪にして売ってしまうと言う描写の後に出てきます。極限状態にあっても、人は人であろうとします。

さらにその後、仁和寺の隆暁法印という人が、死者の額に阿字(梵(ぼん)字の最初の文字)を書いて回り供養を行なったという話が書かれています。何万人もの死者の供養ですから、隆暁は僧集団を引き連れて行ったのだと思います。飢饉が起こったのは、夏の暑い時期です。平安京の道路に死者が充満している、という記録がありますから、すさまじい死臭だったと思いますよ。前近代のもので、服や食べ物といった視覚的に見えるものは復元できますが、匂いだけは復元できないと思います。今で言う5月、6月に、供養しきれない死者が道端で朽ちていくその匂いは、現代人がおそらく耐えられない、想像を絶するものです。そのような過酷な状況にあっても、僧たちが死者の額に阿字を書き、なんとか成仏させようとしていきました。他の災害の箇所では、このような出来事は書かれていません。極限状態にあっても人が人を想おうとする様子を書き留めるということが、長明自身の祈りではないかと思います。それは『方丈記』の全体の道筋からは外れているかもしれませんが、私は彼の人間性のようなものをふっと感じて、とても魅力的だと思います。

また、長明の筆が走っていると思ったのは、日野の草庵で自分が生活しているところを記した三段と四段でした。今自分が草庵でどんなに楽しく過ごしているかということを和歌の言葉を使いながら流れるように書いています。『古今和歌集』に「み吉野の山のあなたに宿もがな世の憂き時のかくれがにせむ」という有名な和歌があります。京都の喧騒(けんそう)から離れた山の向こうにはより良い世界があるという考えは、「遁世(とんせい)」、すなわち仏門に入ることを支えてきました。現代の人が、会社をリタイアしたら地方に行って悠々自適に暮らしたいと言っているのに通じるものがあります。夏の京都でしかも山の中なんて、蒸し暑いし虫もいるし、決して楽な生活ではありません。ですが『方丈記』に描かれている、流れるような美しい暮らしの在り方は、私たちがいつか田舎でさまざまなものから解き放たれて悠々自適に暮らしたいという思いに訴えかけるところがあります。

また、夏目漱石は東京帝国大学英文科の2年生の時、教師のジェームズ・メイン・ディクソンに頼まれ、『方丈記』を英訳したことがあります。漱石は、「五大災厄」は「安元の大火」と「治承の辻風」までしか訳さず、残りの三つは「not essential」、つまり「根本的なことではない」って言い切って省略しているんですよ(笑)。漱石は、『方丈記』の最大の魅力は災害叙述ではなく、長明が草庵で充足していく姿と考えていました。英国の田園詩人、ワーズワース的な在り方と一緒に理解したと考えられます。

──コロナ禍には、田舎からのリモートワークが流行りましたね

長明はそのようなことは思っていなかったと思いますが、『方丈記』は非常に現代的です。現代人の心に訴えるものを各所に持っていると思います。

──「養和の飢饉」の時期には、治承・寿永の乱が起こりましたが、なぜ鴨長明は戦乱については記さず、災害についてのみ記したのでしょうか

歴史を記そうとは思っていなかったからです。『方丈記』の趣旨は、題名から分かるように「方丈」(約3メートル四方)の草庵について叙事的に「記」すということです。さらに、構成は論文的です。元暦の大地震はちまたでは平家の怨霊のせいだと言われていましたが、『方丈記』には一切書かれていません。長明はわざと書かなかったのです。たとえ戦を原因として起こったことでも、戦については記さず、「人とすみか」のはかなさにフォーカスしています。レポートを書く際に、関係のない政治的話題を盛り込むことはしませんよね。『方丈記』を随筆として捉えるとなぜ書かないのだろうかと疑問に思いますが、論文として捉えるとやはりふに落ちます。

普遍性と現代性読み継がれる文学の力とは

──成立から800年以上経つ現代でも読み継がれている『方丈記』の魅力とは何ですか

災害の度に『方丈記』は読み返されてきました。室町時代にはすでに、動乱が起こった際に『方丈記』が引用されていたように、早い段階から『方丈記』を災害や動乱と結び付けることが行われていました。もし長明が「元暦の大地震は平家の怨霊が引き起こしたものだ」と書いていたら、地震ではなく平家がテーマになってしまっていたでしょう。平家が滅び彼らの怨念が地震を起こしたという因果関係、すなわち個別の物語になってしまいます。

あまりにも大きな災害が起こった時、私たちはそれを言葉にするまでに時間を必要とします。言葉にするということは、対象を理解し、受け止めた時に初めてできることです。『方丈記』は災害の原因を書かなかったため、個別の物語ではなく普遍性を持った災害叙述、すなわち地震を受け止める器になり得たのです。

古典とはいついかなる時も、後の時代の人が作品を手に取った時、その時代に合った読み方を受け止めてくれます。すなわち古典とは古臭いものではなく、成立から何百年も経っても、共感を呼び起こせるような現代性と普遍性を持っているということです。

──震災をきっかけに『方丈記』を捉え直すことは、人々にどのような影響を与える(与えた)と思いますか

震災をきっかけに『方丈記』を読むということは、まだ言葉にできるほど受け止めきれていない震災を表現する際に、最初の枠組みを与えてくれます。コロナ禍では、多くの人がカミュの『ペスト』を読みましたよね。コロナ禍にペストやスペイン風邪のことを思うように、未曽有の事態ではなく、過去にも似た経験があって、それを人類は乗り越えてきたのだと思わせてくれることは大切だと思います。

──木下先生は2011年のエッセイで、「文章が生き続ける条件は、力、つまり読みたいと思わせるだけの価値だ」と書いていました。現代の文学、特に災害文学には、そのような力はあると思いますか

ホロコーストをテーマにした映画『シンドラーのリスト』は、ホロコーストの残虐性がメロドラマ化されていると批判されました。災害をテーマにした作品を作る時、製作者にはさまざまな配慮、そして覚悟が求められます。しかし議論の俎上(そじょう)になるという覚悟を持った上で、賛否両論になるとしても作品を世に出す。そのような姿勢で作られた作品には、読み継がれるだけの力が備わっていると思います。そしてその力は、『方丈記』が「災害文学」として受け止められていったように、読者が育てていくのだと思います。

特に震災文学や災害文学は、そのような側面が大変大きいです。作者には大変な覚悟と責任が問われますが、それでも作品を世に問うことに意味があります。議論が起こることは、幸いです。議論を繰り返すことで、社会は先へ進むことができるのですから。