6月から手続きが始まる進学選択。後期課程のイメージができず、志望先を決めかねている2年生も多いだろう。本企画では各学部の4年生に取材。後期課程進学後の生活や進 学先の特徴について語ってもらった。受験生や1年生にも役立つ内容だ。4年生が経験した3S1タームと3A1タームの時間割や本年度の進学選択手続きの日程も掲載している。 志望先決定の一助としてほしい。(構成・平井蒼冴、取材・赤津郁海、渡邊詩恵奈、宇城謙人、山本桃歌)

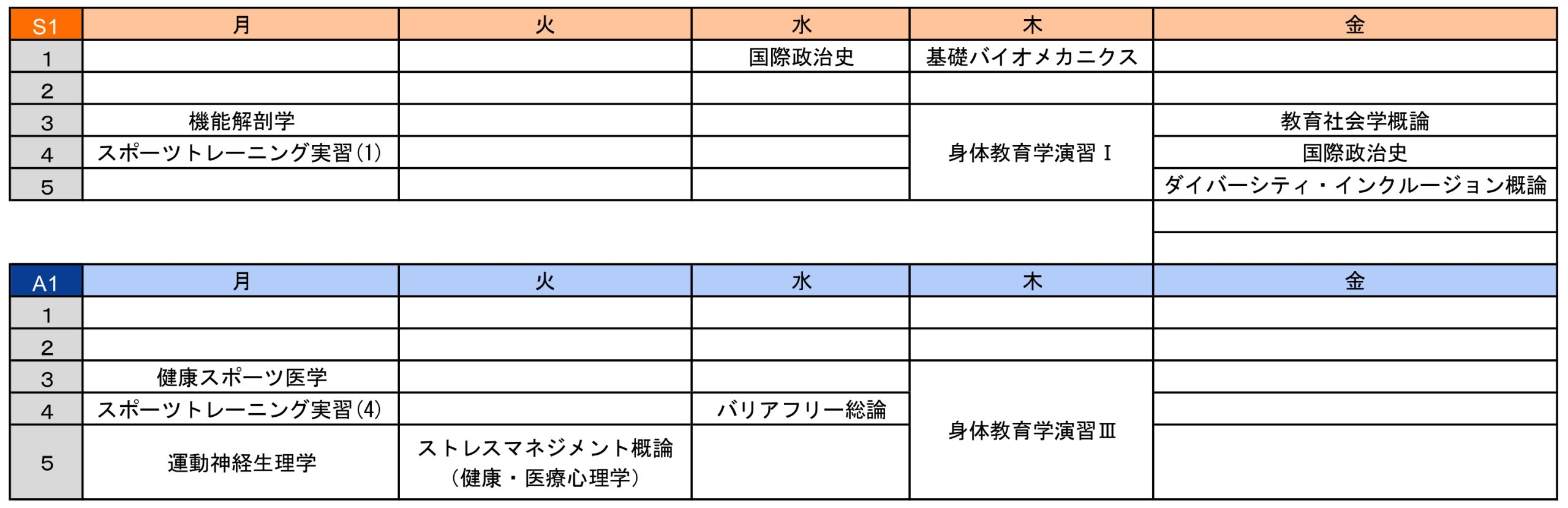

文Ⅲ→教育学部身体教育学コース 自分の興味をそのまま学びに

文Ⅲに入学し、特に興味のある分野は見つかっていませんでしたが、コースの教員により開講されている「心身の実践科学」を受け、このコースに興味が湧きました。教養学部の統合自然科学科スポーツ科学コースとも迷いましたが、そのコースでは主に理系を受け入れていることと、所属している東京大学運動会硬式野球部の活動場所が弥生キャンパスということが決め手で教育学部身体教育学コースを選びました。

必修科目が非常に少ないので自分の時間を自由に確保できる一方で、コースが開講している授業自体が少ないので自主的に履修したい科目を選んでいく必要があります。3A1タームの演習の授業は、教員や大学院生の指導を仰ぎながらグループでプロジェクトのテーマや実験方法などを決めてテーマに沿って研究する授業です。実験内容を考えたり、結果を集めたりするのは大変でした。しかし、実験を一から組み立てる経験をするなど、現在取り組み始めている卒業論文にもつながっていると思います。

必修の授業が少ないためコース内での交流はそこまで多くないですが、その分、他学科・他学部の科目を履修することは多いです。そのため、授業で他学科や他学部の学生と交流する機会は多くあります。また、コースには運動部に所属している人が多いためスポーツ好きが多いのも特徴です。

進路についてはほとんどの学生が就職しますが、院進する学生も毎年数名います。私は投球と脳のメカニズムを解明する研究を続けたいため院進する予定です。教育学部という名前ではありますが、ヒトの身体・心・脳の働きに関する事象を幅広く取り扱っており、健康問題や運動学習メカニズムなど取り扱う分野は幅広いです。「自分はこれを学びたい」という軸を持って進学し、授業を受けると良いと思います。

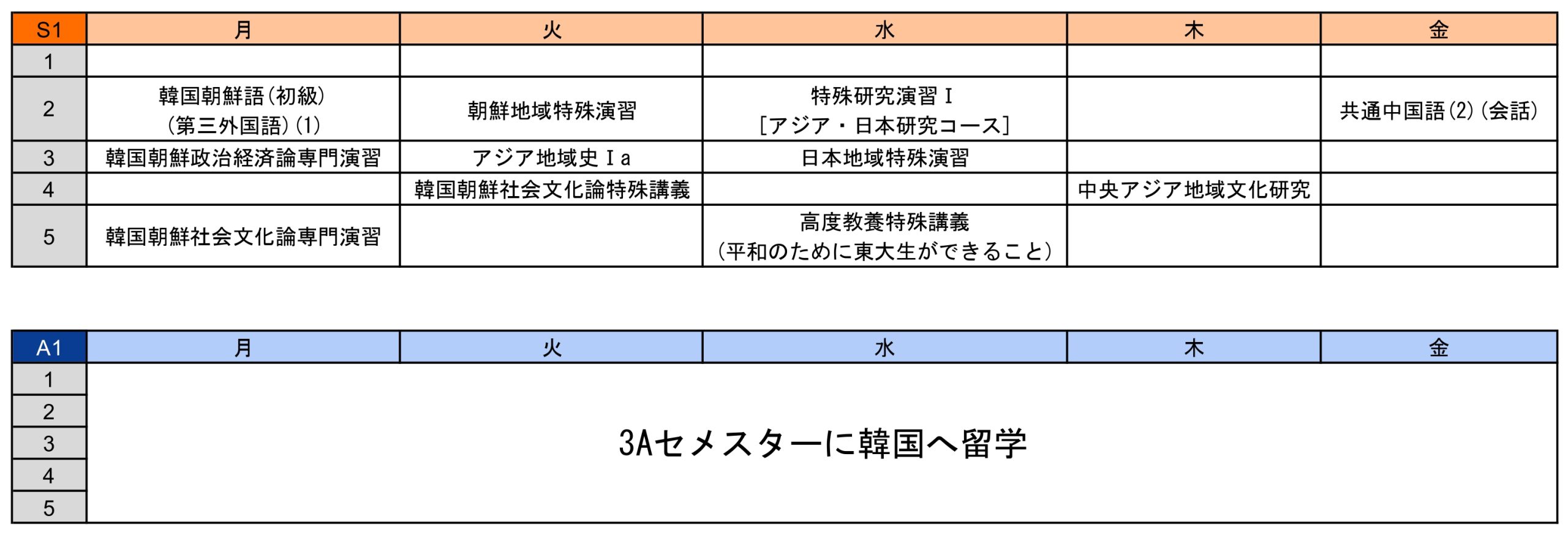

文I→教養学部教養学科地域文化研究分科アジア・日本研究コース ケーススタディで政治を学ぶ

政治に関心があり、法学部第3類(政治コース)、文学部の社会学専修課程、そして現在の所属の三つを進学先の候補にしていました。進学先を決めたのは2年次の9月。地域文化研究分科ではケーススタディで政治を学べるのが魅力でした。中国や西アジアに関心のある学生が多いですが、東南アジアや南アジアを研究する人もいます。

卒業論文では日韓にまたがる文化財問題を扱うつもりです。同じ分科内には韓国朝鮮研究コースという姉妹コースがあります。必修科目は違うものの、懇親会などでよく交流もあり違いはあまりありません。

地域文化研究分科は言語を20単位ほど取得する必要があるので、言語に力を入れたい人におすすめです。コースでは3Sセメスターが一番忙しいです。単位をしっかり取る必要がある上に、就活があればその準備もしなければいけません。学生の半数ほどが3Aセメスターから留学するため、その準備で忙しくなることも。私も韓国外国語大学に留学しました。

コースには留学を推奨する雰囲気があり、留年する人も多いですが私のように1セメスターだけ留学して4年で卒業する人も。韓国では日本語を勉強したいと仲良くなってくれる学生が多かったのはうれしかったです。ただ、韓国語があまり身に付いておらず留学中は苦労が多かったです。

後期課程で受けて面白かったのはタイの王室とカンボジアの王室を比較する授業です。この授業は、政治学を「使って」分析するという、地域文化研究分科ならでは醍醐味(だいごみ)を感じました。

一番多い進路は大学院で、半分ほどが院進します。就職先は外務省やJICA、商社など国際系の職業が人気です。言語教育に力を入れているだけあって、習得した言語を仕事で使っている先輩も多いです。

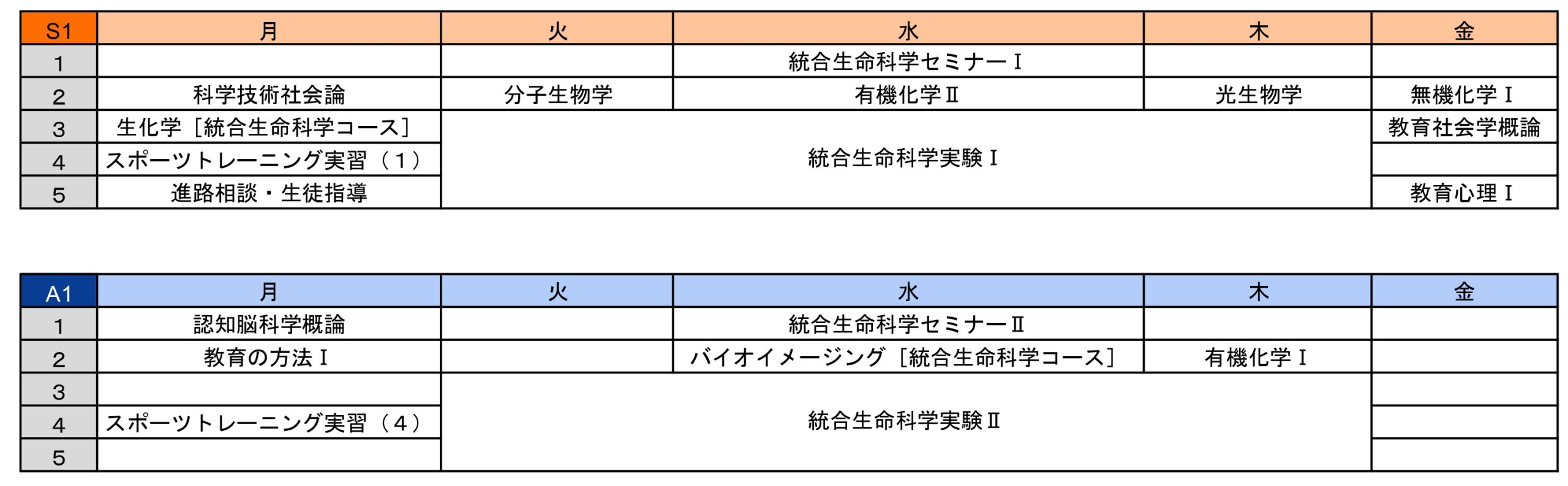

理Ⅱ→教養学部統合自然科学科統合生命科学コース 生物を中心に多分野に触れる

入学時は化学全般に興味がありましたが1年次の必修授業「生命科学」をきっかけに生物学への関心が高まりました。進学先候補だった農学部や薬学部と比べて、教養学部統合自然科学科は必修の科目が少なく、物理や化学、認知系など他分野も幅広く学べる点で魅力的でした。私の場合は教職課程が取りやすい点も後押しとなりました。

他コース・他学部の授業も卒業単位に含められるため、あらゆる視点から生物学を探求してみたい人や幅広く教養を身に付けたいという人におすすめです。

3Aセメスターの「統合生命科学実験Ⅱ」は特に印象的でした。各研究室の教員が担当を交代しながら、さまざまなテーマの実験を行う授業で、中には昨年ノーベル賞を受賞したタンパク質の構造予測ソフト「AlphAFold」をテーマにしたものもありました。こうした実験を通して、タンパク質の機能を構造の観点などから捉えることに興味を持ったことが4年次の研究室選びにもつながりました。学科同期の中には、志望研究室を見据えて進学先を選んだという人もいます。早い段階で行きたい研究室が決まっていると、3年次までの学びにも生きてくるので、進学選択の段階から研究室についても調べておくと良いでしょう。

統合生命科学コースには26の研究室があり、学生よりも教員の数の方が多く、指導が手厚い点も魅力です。研究内容は本当に多様です。ぜひ一度統合生命科学コースのウェブサイトを見てみてください。

卒業後は例年2〜3割が就職します。業種はコンサル、IT、メーカーなどさまざまです。大学院は総合文化研究科・広域科学専攻へ進学する人が多いです。私自身も学部の学びだけでは消化しきれていない部分があり、院進を予定しています。