読書の秋、あなたはどんな本を手に取るだろうか。東大では、漫画を題材に作品論を展開する授業が存在する。担当するのは表象文化論が専門の三輪健太朗准教授(東大大学院総合文化研究科)。昨年からは1年生向けのアカデミック・ライティングの基礎を学ぶ初年次ゼミナール文科も受け持つ。今回は三輪准教授への取材を通して、東大生の漫画の読み方について迫る。(取材、撮影・吉田直記)

映画に熱中した学生時代 転機は恩師との出会い

──経歴を簡単に教えてください

東大入学後は、高校時代から興味があった文学部の哲学専修課程に進みました。今の専門から考えると、結構畑が違う分野です。入学当初は研究者を目指す意識はあまりなく、学生時代に一番熱中したのは映画館に通うことでした。あの頃は映画に一番時間を使いましたね。若かったこともあり、1冊の哲学書をじっくり読むことも大事にしたいと思いつつ、さまざまな文化や芸術に触れることに関心が移っていきました。

卒業を前にして、研究をしたい気持ちが強くなり、当初は漠然と映画研究ができる大学を探していました。そんな時、漫画評論家の夏目房之介先生が学習院大学に着任されたという話を耳にしました。ちなみに夏目先生はあの夏目漱石のお孫さんです。先生の著書は小中学生の頃から愛読しており、漫画を軽妙かつ深く論じているところが新鮮で、夢中になったのを覚えていました。「大学でも漫画について真面目に研究できるようになったのか」と視界が一気に開けたような感覚でした。

そこで、大学院からは学習院大学大学院に進学し、夏目先生のもとで漫画を専門に研究しました。授業が面白く勉強になったのはもちろんですが、先生は毎週学生を食事会に招き、文章では伝わりにくい往時の雰囲気や空気感を教えてくださいました。15年以上経った今でもお付き合いがあります。東大には2年前に表象文化論コースの教員として戻り、現在は1年生の初年次ゼミナール文科なども担当しています。

──子供時代に読んだ漫画は

小学校の図書室に置かれていた手塚治虫の『火の鳥』や『ブッダ』を読んだ経験が大きかったです。ただし小学生はみんな雑に扱うのでページが破れたり紛失したりしている巻もあって、全巻は読めませんでした(笑)。学校の外ではおこづかいで『月刊コロコロコミック』も買っていましたが、漫画雑誌というよりはホビー情報誌の感覚でした。当時流行していたミニ四駆やポケモンの情報を夢中で追っていました。ちなみに有名な『ドラゴンボール』は私にとってやや上の世代の漫画という感覚です。連載が終了した95年は自分がまだ小学校低学年でしたから、リアルタイムでは読んでいません。中学校に上がる頃には『週刊少年ジャンプ』なども購読しつつ、やはり学校の図書室にあった高森朝雄・ちばてつやの『あしたのジョー』、白土三平の『カムイ伝』といった古い作品にも夢中になりました。白土は「劇画」の時代の巨匠として漫画史的にも重要ですね。

──大学生の頃のエピソードは

90年代はミニシアターが隆盛し、渋谷系と呼ばれる音楽が流行してレコードショップが人気になるなど、若者文化が活気づいていました。駒場キャンパスは下北沢や渋谷に近いこともあり、そうした空気を感じましたが、私が入学した2000年代半ばは既にその残り香を感じる程度でした。むしろ、そのサブカルチャーと入れ替わるようにして、いわゆるオタク文化と呼ばれるものが世間に浸透していく時代でした。私はビートルズなど古い洋楽ロックを中心に演奏するバンド系サークルに所属していましたが、当時は『涼宮ハルヒの憂鬱』や『けいおん!』といった深夜アニメが大ヒットしており、後輩達が劇中歌「God knows…」を演奏していたのを覚えています。

──研究者として楳図(うめず)かずおや諸星大二郎の論文を書いています

漫画の基本要素として、絵と言葉とコマの3要素がよく挙げられます。楳図かずおと諸星大二郎は絵が個性的な漫画家として知られていますが、私は言葉の使い方に関してもユニークな作家だと思っています。この2人を中心に考えることで、絵と言葉の関係を深く考察することができました。また、楳図はもう一つの要素であるコマに関しても特徴的な使い方をしています。コマの連続性によって漫画は成り立っていますが、この自明にも見える点を探究するときに重要な示唆を与えてくれる作家です。研究テーマとして非常に刺激的でした。

──漫画と映画の比較研究も多いですね

漫画と映画の共通点として、絵や映像によって視覚的に場面を表現し、その繰り返しで物語を構成することが挙げられます。ともにビジュアルカルチャーに属するジャンルとしての近さがあるわけです。だからこそ、漫画の映画化や映画のコミカライズは比較的簡単に行われます。

一方で両者には違いも当然あります。例えば、映画はフレームが一定のアスペクト比の長方形に固定されていますが、漫画は一つのページを複数のコマに分割するので作家が自由にフレームの形状や大きさを変えられます。他にも読むスピードを読者に委ねている点も映画とは異なります。映画には作り手の想定した上映速度がありますが、漫画はテンポよく読む人もいればじっくり読む人もいる。これらの点を考えていくと、漫画と映画は近いものではあるけれど、表現の特徴に差異はあるということになります。

ただ、私自身はここからもう一歩踏み込んで、そうした漫画と映画の表現上の特徴の違いというのは、より高次の視点から見れば、本質的には同じことをしている場合が多いのではないかと考えています。例えば漫画で群集シーンを表現したいときは迫力ある大ゴマで描き、手元の何気ないシーンは小さなコマで描く。これを映画で表現するときは、群集シーンはたっぷり時間を使って映像を流し、何気ないシーンはパッと差し込むだけのショットにする。このような場合、漫画ではフレームの形で、映画では時間の長さで、という違いはあっても、それは効果的に情報を伝えるために別方向に発展した技法の違いでしかなく、作り手が観客に伝えたい情報は本質的に同じだとみなすことも可能なわけです。

教室で広がるマンガの世界 自由な発想を大切に

──昨年から初年次ゼミナール文科を担当しています

昨年と今年で合計50人弱の1年生を担当しました。私のゼミでは漫画作品を一つ自由に選び、その作品論を小論文として書いてもらう形式です。学生が選ぶ作品は多種多様で、手塚治虫や藤子・F・不二雄などの古典的な作品から、80年代の『AKIRA』や『ドラゴンボール』、90年代の『SLAM DUNK』や『20世紀少年』、最近の作品では『進撃の巨人』や『鬼滅の刃』などが選ばれました。古いものから新しいものまで、少年漫画もあれば青年漫画もあり、これといった傾向はつかめないです。学生の選ぶ作品がここまで幅広いのは興味深く、毎年楽しみですね。

──これまで印象に残った学生は

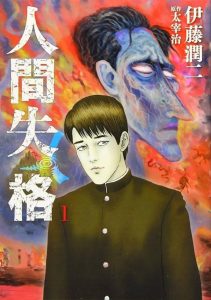

伊藤潤二の『人間失格』をテーマに小論文を書いた学生がいました。これは太宰治の『人間失格』を原作に、大胆に翻案(アダプテーション)した作品です。原作小説と比較しながらの考察が興味深く、思わず私も高校生のとき以来で原作の『人間失格』を読み返してしまいました。原作のある作品を分析する際に、どう翻案されているかを原作と比較しながら論じるというのは、堅実かつ有効な研究手法です。伊藤はホラー漫画家として知られていますが、コミカライズにあたりホラー要素を加えてかなりアレンジしています。この学生は、単に原作と比較するだけでなく、漫画におけるホラーの視覚的表現の意味にまで踏み込んで分析していたのが印象的でした。

他にも推理漫画『金田一少年の事件簿』について小論文を書いた学生もいました。これは主人公の金田一少年が数々の事件を解決していく90年代のヒット作です。この学生の小論文も、推理小説におけるトリック表現と漫画におけるトリック表現を比較して考察していた所が良かったです。先ほどの学生もそうですが、作品を分析する際には何かと比較しながら補助線を引いて考える方法が有効です。比較というのは常に念頭に置いておくべきアプローチ方法ですね。もちろん雑に比較してしまうと乱暴な議論になってしまうのは言うまでもありません。2人とも「文字のホラーとビジュアルのホラー」、「文字のトリックとビジュアルのトリック」というように、うまくテーマを設定したなと感じました。

ただ、私は常に一般論ではなく作品論を書いてほしいと学生に繰り返し伝えています。この場合だと、文字表現の推理小説だとこうなりやすくて漫画表現だとこうなりやすい、という一般論で終わらせてはいけないということです。その点で、この学生は作品論を書こうと努力してくれました。『金田一少年の事件簿』は全27巻ある作品ですが、収録されている全てのトリックを時系列順に抜き出して表やグラフにまとめていました。さらに、それぞれのトリックについてどのように視覚的に表現されているかを自分なりに考えて、連載の初期から後期にかけての量や質の変遷にまで言及して作品論を書いてくれました。

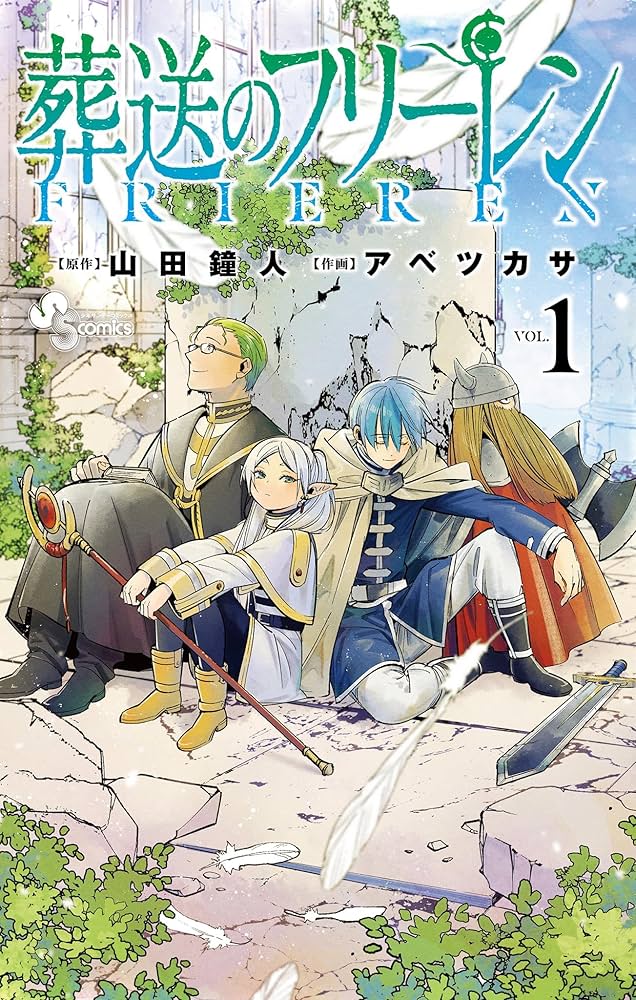

学際的にさまざまな分野の考え方を応用する方法も効果的です。たとえば心理学の知見をもとに冒険ファンタジー作品『葬送のフリーレン』を分析した学生がいました。他分野の知識というのは、単純に漫画にあてはめてみるだけでは良い小論文にならないことも多いのですが、作中のキャラクターの言動を心理学の概念を使って巧みに整理し、作品への理解自体を深めることに成功していました。また、この漫画における「敵」の存在についても深く考察していたのが印象的です。近年ヒットしたエンタメ作品では絶対的な敵を倒す物語が目立ちますが、どんな敵ならその行為が正当化されるのかという倫理的な論点を示唆する議論になっていました。他にも『進撃の巨人』について小論文を書いた学生もいましたが、同じように「敵とは何か」という倫理的な問いを考えさせてくれる内容でした。

『宝石の国』を選んだ学生は、先行研究に対峙(たいじ)しながら自分の考えを深めるという基本がしっかりできていました。『宝石の国』は宝石の身体を持つ人型生物の戦いを描いたSF漫画です。学生はこの無機物で構成されるキャラクターに着目し、評論家の大塚英志のキャラクター論を先行研究として小論文を書きました。大塚は、戦前の漫画やアニメのキャラクターは記号的で傷つかない身体を持っていたが、手塚治虫は不可逆的な傷や死を描き始めた、と指摘しています。今でもギャグ漫画ではキャラクターは記号的で、爆発で身体が焦げても次のコマでは元通りになっていたりしますね。一方でシリアスな漫画では身体の欠損は不可逆的だったりします。このキャラクター論を正面から受け止めた上で『宝石の国』を論じていたのが好印象でした。もう一つ重要な点としては、自分なりの新しい考えを小論文内でしっかりと提示していたことです。この漫画のキャラクターの持つ特性、つまり人間の姿をした身体性と無機物ならではの記号性という二つの側面から考察を深めてくれました。先行研究から現代の作品につなげているし、さらに自分の考えも発展させていて、こちらも良い小論文でした。

選び抜かれた「この一冊」 今、学生が読むべき作品は

──大学生におすすめの漫画は

私は初年次ゼミナール文科以外にも漫画を扱う授業を持っていますが、漫画に興味がある東大生の間では市川春子の作品が人気ですね。先ほどの『宝石の国』の作者です。その作風の系譜をたどっていった先に高野文子という作者がいます。これまで刊行された単行本は10冊に満たないですが、漫画でどういう表現ができるのかを突き詰めて書いている作家です。流行の作品をどんどん読んでいくのも漫画の楽しみ方として重要ですが、高野文子の作品はじっくりページをめくりながら1冊を読むに堪える表現をしています。

短編作品『田辺のつる』はよくある家庭内の日常を描いた作品にみえますが、読み進めていくうちに女の子の姿で出てくるキャラクターが実は認知症のおばあさんであることに気付きます。作品内で他のキャラクターは女の子をおばあさんだと認識していますが、読者の目に映る姿を変えることで、リアリティの水準を操作しているわけです。『病気になったトモコさん』も短編作品で、これも読者は最初良く分からないまま読み進める作品です。読んでいくうちに、これは病院に入院している主人公の主観的な視点で描かれている作品だということが分かります。ただ、最後まで主人公の姿は一切出てきません。ひたすら主人公の目に映る光景や聞こえてくる言葉のみで構成されています。この高野文子という漫画家は、漫画を「精読」してみたいときに最初に浮かぶ人です。

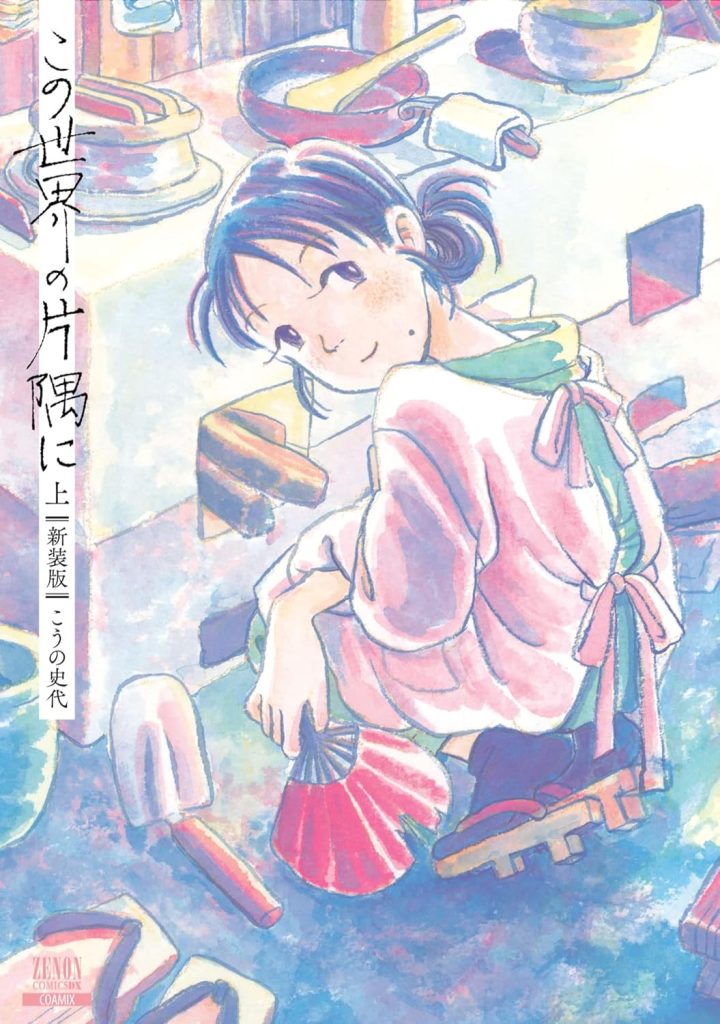

じっくり読むという点では、こうの史代の『この世界の片隅に』もオススメで、アニメーション映画化もされています。これも表現のディテールを読み取ることに面白みがある漫画です。作中でキャラクターが絵を描いている紙がコマに同化するといったメタな実験性もみられます。背景に細かく描写したものに後々意味を持たせたり、同じ構図でキャラクターの身体だけ成長させて時間経過を表したりと、漫画で可能な表現について探究している漫画家という印象です。アニメーション映画を見たことがある人も、ぜひ原作を読んでみて欲しいですね。

今のオタクカルチャーに関心のある学生は、島本和彦の『アオイホノオ』を読むとそのルーツとなる80年代の空気感が分かると思います。島本の自伝的な作品で、後に『エヴァンゲリオン』を作る庵野秀明が大学の同級生として登場します。高橋留美子やあだち充が描く漫画をリアルタイムで読んだ時にどれほどの衝撃だったかとか、当時は高級品だったビデオデッキを買ってアニメを楽しむ若者たちの様子とか、時代の証言としても勉強になる作品です。70年代以前までさかのぼるとかなり古典的な作品が多くなりますが、この80年代のサブカルチャー隆盛期から現在までは地続きの感覚を持てると思います。当時を若者として過ごした作者の自伝的漫画を通して歴史を追体験できる面白さがありますね。

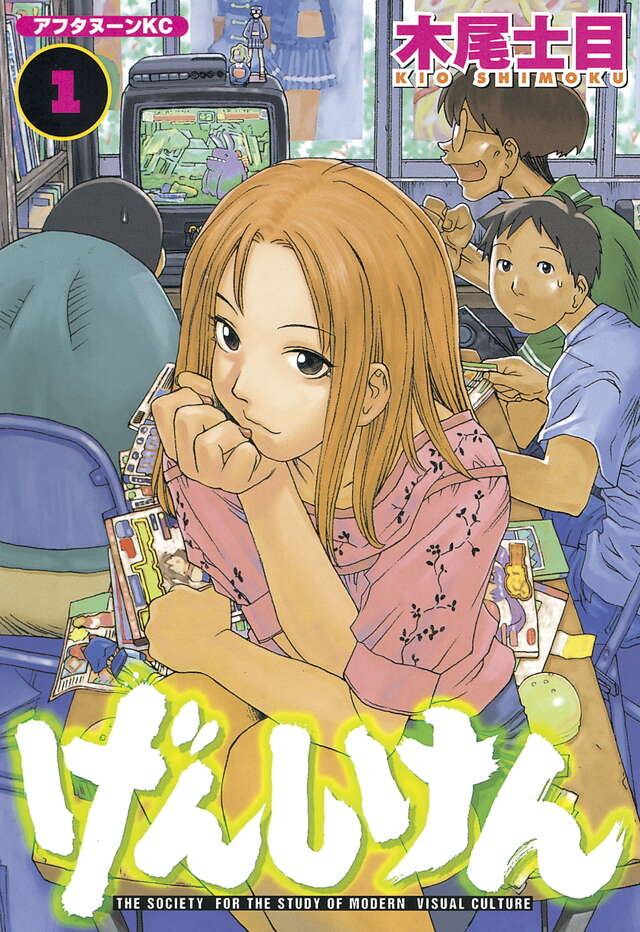

02年から連載が始まった木尾士目(きお・しもく)の『げんしけん』も当時の雰囲気を知るという点で良い作品です。男子中心のオタクサークルの日常を描いた作品で、当時のオタク達のコミックマーケットに対する情熱などが感じ取れると思います。06年でいったん連載が終了しますが、時をあけて10年から『げんしけん二代目』として再開しました。再開後の作品は初期のキャラクターが先輩として登場するなど作中内での連続性はあります。ただ読んでもらえると分かりますが、再開後は女性部員の方が多いサークルへと様変わりしています。これは現実の時代変化を反映していて、この時期は女性オタクの存在感がメディアでも増していったタイミングでした。2000年代から10年代のオタク文化のイメージや変遷を知るうえでも勉強になると思います。

最近の作家では、『チェンソーマン』で知られる藤本タツキも漫画というメディアのことを強く意識している作家だと思います。読み切り作品『さよなら絵梨』は主人公がずっとビデオカメラで映画を撮影している設定で、同じ形の横長画面のコマが続いていきます。同じく読み切りの『ルックバック』はアニメ映画化もされましたね。藤本タツキは映画など他ジャンルからの影響も受けつつ、自分が漫画というジャンルでどんな表現ができるのか模索している作家として注目しています。

──大学生に求めることは

東大生の多くは文献を調べてうまくまとめることは得意ですし、少し練習すれば皆できるようになります。しかし大事なのは、初年次ゼミナール文科の共通目標にもあるように、自分なりの新しい問いや新しい主張を提示することです。東大にはさまざまな分野の授業が開講されていますが、文化や芸術分野の教員としては、安易な一般論に陥らず、作品の持つ内容にしっかり向き合う姿勢を身に付けてほしいと思っています。漫画論でいうと、漠然とした印象で語るのではなく、具体的なシーンやコマをもとに考えを深めてほしいです。方法としてはいろいろありますが、先ほど取り上げた小論文でも提示した通り、何かと比較することで補助線を引いて考える、別分野の視点から見てみる、先行研究を踏まえる、などが有用です。自由な発想で勉強してほしいですね。

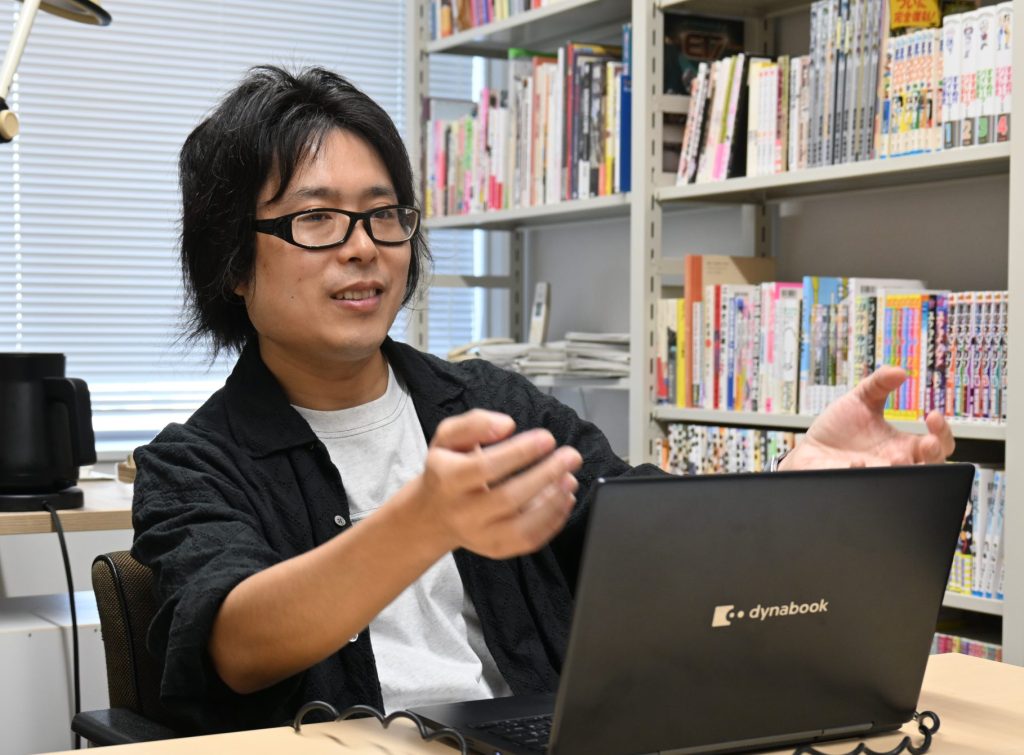

三輪 健太朗准教授(東京大学大学院総合文化研究科)

三輪 健太朗准教授(東京大学大学院総合文化研究科)

みわ・けんたろう/09年東大文学部思想文化学科哲学専修課程(当時)卒。

19年学習院大学大学院人文科学研究科博士課程修了。博士(表象文化学)。

跡見学園女子大学専任講師を経て、23年から現職。