科学は真理を客観的・論理的に追究し、人間の外部にア・プリオリにある諸法則を明らかにする営みである一方で、芸術は美しさを主観的・創造的に表現し、人間の内面に宿る価値観と向き合う営みであるという印象を持つ人もいるだろう。しかし、両者は本当に異質なものなのだろうか。言語と音楽の関係性についても研究をする言語脳科学者の酒井邦嘉教授(東大大学院総合文化研究科)は、言語の処理に使われる脳の場所が芸術に触れる際も活動することを踏まえ、両者を隔てる垣根の存在に抵抗を示す。

言葉や音楽とは何か。それを創り出す人間とはどんな生き物か。学問と芸術の織りなす地点で奏でられる交響曲に耳を傾けてほしい。(取材・石井誠子)

「垣根がないこと」の魅力

──学部時代は物理学を専攻し、その後は脳科学や言語学などさまざまな分野を渡り歩いてきたそうですね

理系と文系では分野によって考え方が180度異なることもありますが、そのギャップに苦しみながらも、やはり人間の知を掘り下げていくのはどの分野においても共通していると感じます。

理I入学当初は、素粒子物理学など物理学の王道を究める希望もあったのですが、学部2年生になる直前、生物に対する好奇心が湧いてきました。自然界にある原子がDNAやタンパク質になり生命を生むことが不思議で、物理学の精神で生物学の研究をしたら面白いのではないかと考えたのです。実は、DNAの二重らせん構造を発見したクリックも、もとは物理学者でした。物理学者が遺伝という生物学の最も基本的な現象を解き明かしたように、「垣根がないこと」に魅力を感じて、それが全ての出発点になりました。

大学院ではハエの脳、続いてサルの脳を研究しました。大学院を卒業した年に、頭部をスキャンし脳活動を計測できるMRIの技術が発表されたことが契機で、人間の脳科学に着手しました。その後MRIを使った言語研究を始めようと米マサチューセッツ工科大学に移ったのですが、サルの脳研究でお世話になった宮下保司教授(当時)が言語学者ノーム・チョムスキーの関連研究室と共同研究を行うことになり、その間を取り持つためでした。それまで私は言語学の授業をほとんど取ったことがありませんでしたが、学部1年生と混ざって基礎から学んでいくうちに、その面白さに目覚めたのです。

チョムスキーは、言語学を初めて自然科学として確立しました。理論言語学の発想は理論物理学の発想と非常によく似ています。どちらも原理や法則を立て、実際のデータに合致するか検証するという演繹(えんえき)的な考え方をします。人間の言語は、AI(人工知能)で使われる言葉のデータベースから帰納的に仕組みが分かるものではありません。

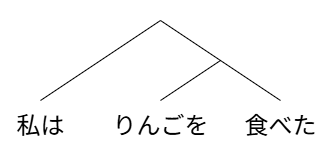

自然言語の基盤とも言うべき木構造を説明しましょう。図1のように、言語には単語や句が階層的に組み合わさった「構造」があります。このような構造があると仮定して初めて、さまざまな言語現象が説明できます。それを脳の観点から調べたら、言語の「計算」を行っている場所が見つかるのではないかと考え、今から30年ほど前に言語脳科学の研究を始めました。

このような経緯があっても、自分の中の主軸は常に「サイエンス」でした。人文系の分野では、人間は自由な意思を持って行動し、社会を形成すると捉えます。しかし、人間を人間たらしめる思考や言語の大元には、自然法則があるのです。そこに私は手応えを感じており、さまざまな分野の境界領域に立って研究をしていても、自然科学に基づいて追究する姿勢は一貫して変わっていません。学問では一つの分野を究めていくスタイルが多いと思いますが、生物学と物理学のはざまや、脳科学と言語学の境界のように、混じり合った部分にこそ新発見があることを知ってほしいものです。

──言語と音楽の関係性も研究の中で扱っていますが、両者は一般的にどのような共通点があると思いますか

ベートーベンの有名な『月光ソナタ』の冒頭では、「タタタ、タタタ、…」という三連符に乗って、リズムの異なるテーマが現れます。この不思議な対比は、二人の対話のようです。さらにビオラのメロディーを追加した現代曲がありますが、さながら鼎談(ていだん)です。この取材を始める直前に、ピアノを弾く同僚の先生と、その曲を練習してきたところです。

音楽に言葉のような意味がなくとも、感性で語りのように捉えることができるのは、先ほど説明したような「構造」が音楽にもあって、まとまりを作るからです。そのまとまりが変化していくのが、音楽表現の要です。

例えばベートーベンの『第五交響曲』の冒頭では、「ジャジャジャ、ジャーン」という印象的なモチーフが弦楽器とクラリネットで力強く2回繰り返されます。その後、同じモチーフがささやくように第2バイオリン、ビオラ、第1バイオリンへと受け継がれ、他の楽器を巻き込みながら徐々に変容していきますが、これは「そうだね、そうだね、そうだね、…」というリフレインと同じような累積効果を生みます。また、予想しない形での転調やリズムの変化があったり、さまざまな変化を経た後に、最初のテーマへ回帰して終わったりすることも多いわけです。そうした「起承転結」のような構成の妙や、単純なモチーフをいかに均衡を持たせながら変容させ、さらに意外な展開に持ち込むか、という工夫の仕方などに、音楽としての楽しさが感じられるのです。

以上のことは、言葉で巧みに表現された文学作品などにも当てはまります。私はミステリー小説が好きなので、例に取ってみましょう。話が進んで徐々に謎が深まる中、ある登場人物が怪しいのではないかと推理を重ねながらも、そうした予想が見事に裏切られていきます。最終的に全ての伏線が回収され、あっと驚くような真相が明らかになるわけです。ですから、「あらすじ」や解説を先に読んだりしてはいけません。音楽や読書の楽しみは、タイムパフォーマンスとは無縁なのです。

文章の基本となる文同士にも、密接な関係があります。たとえば「太郎が速く走る」という文を「花子は思った」という別の文に埋め込むことで、「花子は太郎が速く走ると思った」という新たな文の階層ができます。

このように音楽や言語では、並列や入れ子などの構造を作れますから、表現を頭の中で再構築することで、変幻していくさまを正しく解釈できるのです。音楽と文学が全く異なる芸術だと思う人が多いかもしれませんが、言語脳科学の視点から見ると、脳で使われる場所もそこで行われていることも、ほぼ同じだと考えられます。

──音楽も言語と同じ脳の部位が活動するのですね

音楽教育機関のスズキ・メソードと共同研究を始めて10年ほど経ちますが、言語の「文法中枢」として働く脳の部位が音楽でも活動することが分かってきました。

文法中枢は、文や言葉を文法的なまとまりとして処理するのに最も重要な場所で、左のこめかみの奥にあるブローカ野の一部です。この部位の活動が、楽曲の構造に注意を向けている時にも捉えられたのです。

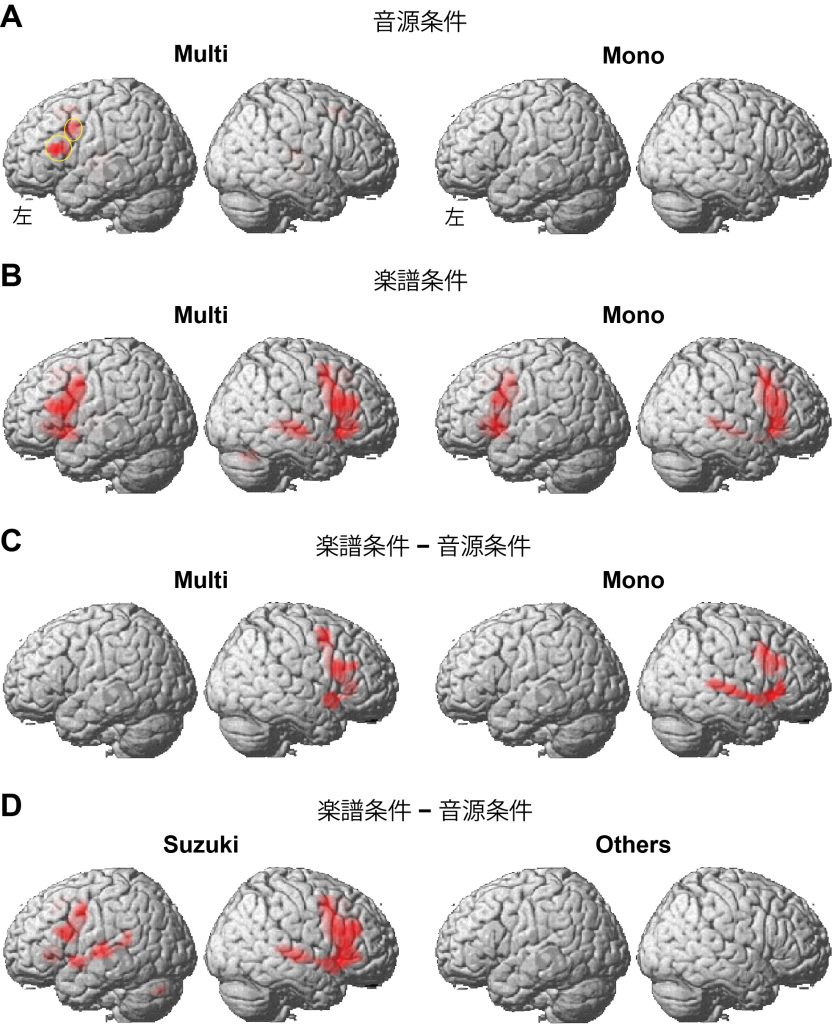

ピアノの習得経験のある中級者が参加して、7日間の準備期間で初めて曲に接するとき、2曲は音源を聞くだけで、残り2曲は楽譜を見るだけにして、どちらも最後の2日間は実際にピアノで弾きました。その後MRIの中で、元の曲で2小節を入れ替えたものを半数混ぜて聞き、自分が練習した曲と同じかどうかを判断しました。この時の脳活動を見ると、音源条件で左脳の文法中枢が確かに活動しています(図2-A 赤の部分)。

参加者を、今までピアノ以外の楽器や声楽を練習した経験のある群(Multi)と、ピアノ一筋の群(Mono)に分けたところ、この文法中枢の活動はMultiでのみ、対照条件との差が明確でした。いろいろな楽器経験があるほうが、言語に近い反応を引き出せたということです。

一方、楽譜条件の脳活動は文法中枢に加えて右脳の活動が現れ、Multi群とMono群で共通していました(図2-B)。それぞれで、楽譜条件から音源条件の脳活動を差し引くと、どちらも左脳の活動が消えて右脳の活動だけが残ります(図2-C)。楽譜に頼ると脳の負荷が上がり、言語と同じように左脳だけで本来できることでも右脳のアシストが必要になると解釈できます。音源を聴く習得の方が言葉のように覚えられるとも言えます。

ここで切り口を変え、スズキ・メソードで楽器を習った群と、そうでない群に分けて脳活動を調べました。前者では右脳に加えて文法中枢の活動も楽譜条件で活動が増えており、楽譜から覚えた曲でも文法中枢が活用できていることが分かります(図2-D)。ところが後者では、聴覚条件と差がないという結果になりました。

スズキ・メソードは、子どもの母語の獲得に着想を得た音楽教育法です。いろいろな楽器に触れることで、音楽をより普遍的な言葉のように習得することができれば、脳科学的にも自然な方法だと言えます。このように脳研究の成果は音楽のトレーニングにも役立つのです。

──科学と芸術の関係性に話を広げるとどうでしょうか

学問とは真理を掘り下げていくもの、芸術は美しさを追求するものと、両者の方向性は違うように思う人も多いでしょう。ところが「学芸」という言葉があるように、どちらも結局は何かを究めていくわけで、深い部分では同じです。謎が解けた時の背筋がぞくぞくする感覚は、優れた音楽や美術作品に触れた時の感動とよく似ています。本物に触れ、奥義を究めていく姿勢自体、最も人間らしく尊いものだと言えます。

自然科学で高く評価される仕事とは、常識を覆すような発想の転換であり、その緻密な実証です。芸術でも、誰も思いつかないことを考えたり、意外な解決策を示したりできれば、それは革新的な仕事になります。学問は理詰めだけで進めそうな気もしますが、どこかで論理の飛躍が必要です。芸術の自由な発想を応用することで、煮詰まった問題にも新たな打開策が見いだせるかもしれません。常に守りに入らず、既存の枠組みとは異なる視点で考えられるかどうか。そこが学芸の醍醐味(だいごみ)です。

脳科学の観点からも、学問と芸術が密接に関連していることの証拠があります。それは8月に出たばかりの私たちの論文ですが、問題図を見て音声や文字を介さずに思考する時でも、先ほど説明したのと同じ文法中枢が働くことが明らかとなりました。思考の基礎的な過程が言語機能に支えられているとなると、芸術的発想も人間の言語能力に根差していると考えられます。その意味では理性と感性を分ける必要すらないのかもしれません。

私は物事を分け隔てることが嫌いなたちです。学問と芸術に関してもそうですが、人間の言語能力から、その創造的な本性が捉えられるというのは、とても楽しい発見の連続なのです。

人間の知を築く ヒントは芸術にあり

──近年のAI技術の発展に伴い、それらしい文章や画像などを作ることが可能になっていますが

将来的に人間の能力を高めるようなAIを作る可能性に関して、私は希望を持っていますが、現状のAIは脳科学や言語学を無視して開発されたもので、あまりにゆがんでいます。人間の言語の仕組みを大規模データベースから帰納的に明らかにすることなどできないのです。このことを、言語学者のチョムスキーは、70年も前に明らかにしています。

対話を模しただけの「対話風」AIは、文字列や画像などを意味も分からずに「合成」するだけですから、生成AIと呼ぶこと自体が誤りです。白紙状態からの帰納的な学習機能だけで何でもできるようになるという思い込み自体、「経験論」に基づく誤謬(ごびゅう)なのです。人間が言語という生得的な能力を持って生まれるという厳然たる事実を、開発者のヒントンなどは一顧だにしません。

芸術への影響も深刻です。作文や作曲もどきに商品価値があるなら、真の芸術作品は早晩絶えてしまいます。頭の良い人ほど、AIを使いこなせばクリエイティブな仕事ができると勘違いしやすいものです。しかし、安易なAIの使用は創作者を軽視し、新しいものを生み出す可能性を狭め、その価値をもおとしめます。人間の生み出す無限の表現は、決してAIの「出力」で置き換えられるものではありません。人間が諦めないかぎり、機械が人間を超えるシンギュラリティなど起こり得ないのです。

──人間の場合、例えば文章を書く際に上手い人を模倣することがあると思います。これは、AIがデータを学習・模倣することとどのように異なるのでしょうか

模倣の仕方そのものが違います。人間が模倣する時、膨大なデータそのものをコピーするわけではありません。まず模倣すべき良いものを見極めるという出発点からして、芸術的なのです。モーツァルトやベートーベンも、その前のバッハやヘンデル、そしてテレマンの天才的な創作に倣い、それをどのように変容すべきかを学びました。ところが、AIが利用する大規模データベースでは、すべてが平均化されてしまっていますから、規格外の物など現れようもないわけです。

初心者は、最初に本当に良いものに触れることが大切です。美術館や博物館に行ったり、コンサートに通ったりして本物に触れ、刺激を得ることから始めましょう。学問では、本当にすごいと心底思えるような論文を2、3読むだけで十分です。百も読むようでは、何がすごいのか分からなくなってしまいますから。私の場合は、アインシュタインの特殊相対論と一般相対論の論文が出発点でした。これほど簡潔で力強く、そして美しい論文はほかにないと思います。そうしたことを知っただけでも、自分のスタンダードを確立させることができます。

ベートーベンもアインシュタインも、デジタル機器やAIなどまったくない時代に、人間の成せる最大級の仕事を行ったのです。機械に使われて人間を見失ってはいけません。人間のすごさを忘れないでください。

──言語や音楽は人間に普遍的な営みですが、地域や文化によってさまざまな様相が見られます。分断を煽る言説も見られる中、多様な文化や価値観が共存する世界に対して、これらの営みはどのような示唆を与えられるのでしょうか

言語には方言という地域語、世代語といった、さまざまな変化があります。つまり多言語であることが安定状態であり、常にさらなる変化が生じうるわけです。真のコミュニケーションとは、相手の言葉をリスペクトし、その人の言葉で話そうとすることではないでしょうか。そうやってお互いに歩み寄ることが理想です。

ところが、政治的な支配関係になった時に、支配する側が必ず行うことは、自分の言語を押し付けることです。今や日本に限らずアジアや欧米でも、自国ファーストの風潮が強まっています。言葉の極端な同化や分断は、人間にとって深刻な事態だと言えましょう。

言語学的に正しく考えれば、人間の言葉がどれほど変化しようとも、すべて共通の構造を持っています。これがチョムスキーの言う「普遍文法」です。そして人間の普遍言語は、本来「人間語」「脳言語」「地球語」などと呼ぶべきものなのです。

同じように、芸術の「共通語」としての役割があります。芸術に国境などないからです。ジャズやクラシックも、そしてポップスやロックも、すべて国境のない音楽として成立しています。民族音楽のダイナミクスや独特のリズム感も、さまざまな文化圏で変容し続けてきました。興味を持たれた方は、ぜひ「ソウル」や「ハバネラ」の歴史について調べてみてください。

ジャズに私が目覚めたのは最近ですが、即興の自由度はクラシックをはるかにしのぎます。同じメンバーで同じ曲目なのに、アレンジの違うコンサートが翌日も続くことなど、クラシックでは考えられないでしょう。多様なスタイルを知ることは、自分の芸術観の裾野を広げることにつながります。

言葉も同じです。英語だけでなくロシア語や韓国語を知っていれば、それだけ幅広い文学や映像作品に触れられるのです。境界を広げていくことで、人間の普遍性と多様性を正しく理解できるようになるでしょう。

──学問や芸術の垣根を越えた研究を通して、社会に伝えたいメッセージはありますか

学芸を通じて人間の本性を知り、その優れた能力を未来に生かすべく努力することを理想としたいです。そこに未来への希望や、未来をよりよく生きていきたいという発想が生まれるとすれば、それが一番ではないでしょうか。学問だけをやっていてはそのような発想が出るとは限りません。芸術の究極は「生きる力」であり、実はそれこそが学問にも必須なのです。その目的意識を見失った科学技術は、人間の存在を脅かすことになります。

人間の言語は完璧ですが、残念なことに心は極めて未熟です。隣の国とも仲良くできず、ひとたび権力を握れば見境がありません。目の前に自分より優れた人がいても、その羨望(せんぼう)はすぐに嫉妬へと変わってしまいます。

このように人間のことを正しく理解できていない状態で、その最も大切な知的機能を機械化することほど、危険なことはありません。AIに少しでも頼ろうとすれば極度に依存するでしょうし、逆にAIを奴隷化すれば知的作業の蔑視につながるのは必定です。

AIを自立化させ、AIに決定権を委ねるようになったら、人類は本当に終わりです。そのようなAIはSFのように人間を無視し、際限なく排除するようになるからです。ですからAIの規制は最優先事項です。

ルネサンスのように人間を復興するためのヒントは、やはり芸術にあります。難しく考える必要はありません。誰でもすぐにできるのは読書です。そして芸術を育む情操教育こそが未来の礎です。学芸とは一つのものであり、人間の叡智(えいち)にほかならないのですから。