原子核工学から有機物質の物理学へ

私たちの身の回りには砂糖やでんぷん、石油やゴムなどさまざまな有機物質が存在するが、これらの物質はどれも金属ではない。有機物質は電気を通さない「絶縁体」だというのがかつての常識だった。しかしここ数十年で電気を通す金属の性質を持つ有機物質が次々と発見され、さらには電気抵抗がゼロとなる「超伝導体」になる有機物質まで見つかっている。このような有機物質の物理学が鹿野田一司教授(東大大学院工学系研究科)の研究領域だ。

鹿野田教授の学部時代の専門は有機物質とも超伝導とも一見関係のない、原子核工学だった。「高校生のころは数学と物理が好きでしたが、純粋な数学・物理では飯を食っていけないと思ったので、当時石油に代わるエネルギーとして期待されていた原子力について学びました」。卒業論文では海外の研究所の実験データを計算機で解析したが「自分で実験してマイペースに研究したい」と思うようになったと振り返る。「物質科学の基礎研究の道に進んで正解でした(笑)」

修士課程でも原子核工学の研究室に所属していたが、原子核の崩壊定数と超伝導の関係を調べていた当時の教官がやがて超伝導そのものに興味を持つようになり、鹿野田教授も修士2年生から超伝導の研究を始めた。

◇

鹿野田教授が大学院生だった1980年代、超伝導の研究に大きな転機が訪れていた。「高温超伝導」の発見である。超伝導の歴史は1911年、オランダの物理学者カマリン・オンネスが「水銀を低温まで冷やすと温度約4K(約-269℃)で突然電気抵抗がほぼ0になる」という実験結果を報告したことに始まる。後に超伝導のメカニズムを説明する「BCS理論」が知られるようになったが、冷却した金属が超伝導体に変わる温度である「転移温度」は高々30~40K(約-240~-230℃)だと予想されていた。ところが、80年代に銅を含む酸化物がこの予想を上回る転移温度を持つことが分かり、転移温度が90K(約-180℃)を超える物質まで見つかった。しかも意外なことに、高温超伝導は電気を通さないはずの絶縁体の研究の中で発見されたのだ。

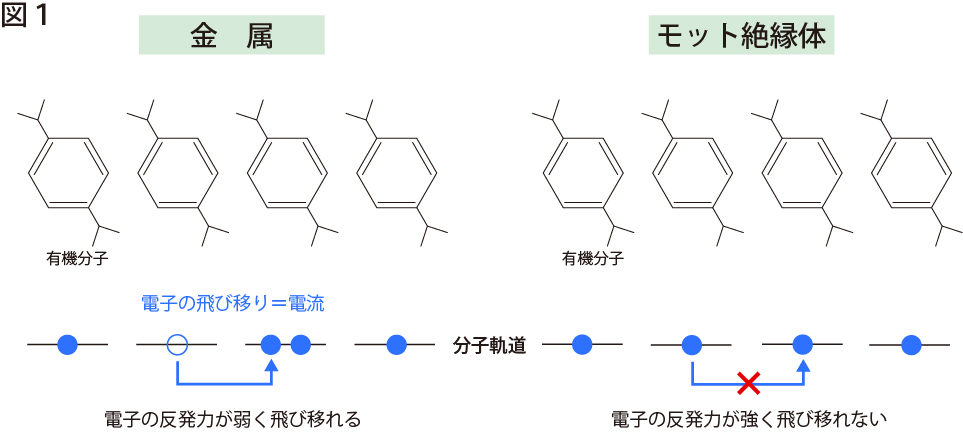

ここで、電気を通す有機物質(有機伝導体)に電気が流れる仕組みを概観しよう(図1)。物質中では電子という素粒子が電気を担っており、電子が物質中を移動することで電流が流れる。規則正しく並んでいる有機分子一つ一つは、電子が2個まで入れる「分子軌道」を持っており、ある分子軌道から別の分子軌道に電子が飛び移ることで電流を流すことができる。

しかし、この仕組みで電気が流れるかどうかは二つのエネルギーの大小関係によって左右される。一つ目は「運動エネルギー」。これは、電子の分子軌道から分子軌道への飛び移りやすさを表すエネルギーだ。二つ目は「電子間反発力」。もしも電子が隣の分子軌道に飛び移れば、電子が2個入った分子軌道ができてしまうが、電子は負の電荷をもっているため互いに反発する。電子間反発力のエネルギーUより運動エネルギーKが十分大きければ、この物質は電気が流れる金属的な性質を示す。一方、電子間反発力Uの方が強い場合には、電子は元の分子軌道から動けず、この物質は電気の流れない絶縁体になる。このような成り立ちの絶縁体を「モット絶縁体」という。

高温超伝導は、金属と絶縁体のはざまで起きる。80年代に見つかった高温超伝導は、モット絶縁体に電子を添加したり一部抜き取ったりすることで実現された。例えば電子を一部抜き取った場合、電子は電子間反発力の影響を受けて自由に動き回れないものの、電子の入っていない分子軌道があることである程度動くことができる。電子と電子のクーロン相互作用(電子相関)が強い物質で高温超伝導が起きることが認識されたのだ。電子相関による超伝導のメカニズムは現在でも活発に研究されている。

◇

鹿野田教授は修士課程の間、博士課程へ進学するか就職するかずっと迷っていたという。「当時、博士課程に進学したら民間企業には雇ってもらえないと思われていましたが、それでも人生は一回しかないから好きな研究をやりたいし……」。結局、後輩にコインを11枚投げてもらい、表が多かったので博士進学した。博士課程では超伝導体と金属を層状に積み重ねた「人工超格子」を作り、層の厚さを変えると超伝導体としての特性がどのように変化するかを調べた。4年で博士号を取得し、その後学習院大学で助手として採用された。鹿野田教授が有機物質の物理学に入門したのはこのときだ。初めの2年間は学生と一緒に本を読んで勉強したという。

有機物質に電気は流れるか?

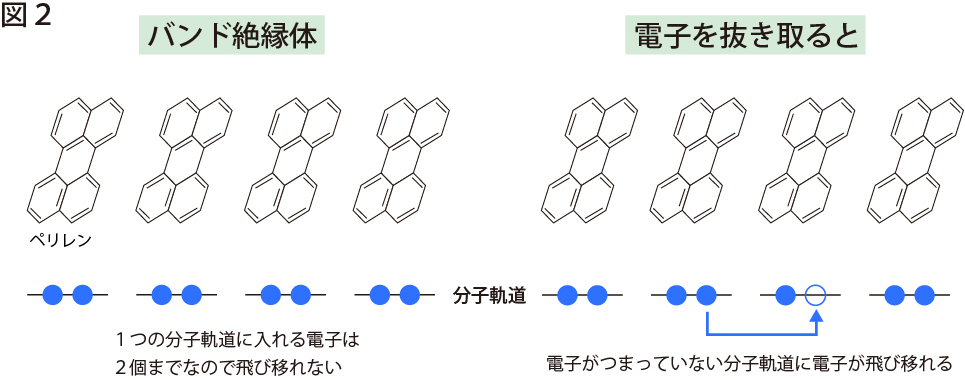

有機伝導体では電子相関が比較的強いため80年代に始まった高温超伝導フィーバーの時代にも注目が集まっていたが、有機伝導体の発見自体は50年代までさかのぼる。東京大学の赤松秀雄、井口洋夫、松永義夫が絶縁体である「ペリレン」という有機物質の結晶を臭素にさらすと電気を通すようになることを発見したのだ。

臭素にさらしたペリレンに電気が流れる仕組みは次のようなものだ(図2)。図1とは異なり、今度はすべての分子軌道に電子が最初から2個ずつ入っている状態を考える。量子力学のルールによって一つの分子軌道には電子が2個までしか入れないため、電子は隣の分子軌道に飛び移ることが全くできず、電気は流れない。このような成り立ちの絶縁体を「バンド絶縁体」という。しかし、バンド絶縁体から一部の電子を抜き取ったらどうなるだろうか。電子が詰まっていない分子軌道があればそこに電子が飛び移ることができるため、電気が流れるはずだ。ペリレン結晶はバンド絶縁体だが、臭素はペリレンから電子を抜き取るために、ペリレンは電気伝導体に変わったのだ。

◇

「有機伝導体の魅力の一つは、その多様性です」と鹿野田教授は言う。無機物質の構成要素は元素周期表にある100種類程度の元素だが、一方で有機伝導体の構成要素は数百万種類あると言われる有機分子だ。しかも、同じ分子からなる結晶でも分子の配列の仕方でさまざまな結晶を作ることができる。「同じ分子でできているのに、絶縁体にも超伝導体にもなることがある。これが有機結晶の面白いところです」

有機伝導体は種類が多様なだけでなく、同じ物質でも圧力や温度によって多様な性質を示す。分子性物質の性質が実験条件によって劇的に変わる仕組みの根源は、有機物質の電子が持つ「不安定性」だという。「有機結晶では通常の金属より電子の運動エネルギーが小さく、電子相関が相対的に強くなる傾向があるため、さまざまなエネルギーや相互作用が拮抗します。その結果、どのエネルギーが有利になるかが実験条件によって変わり、劇的な変化が起きるのです」

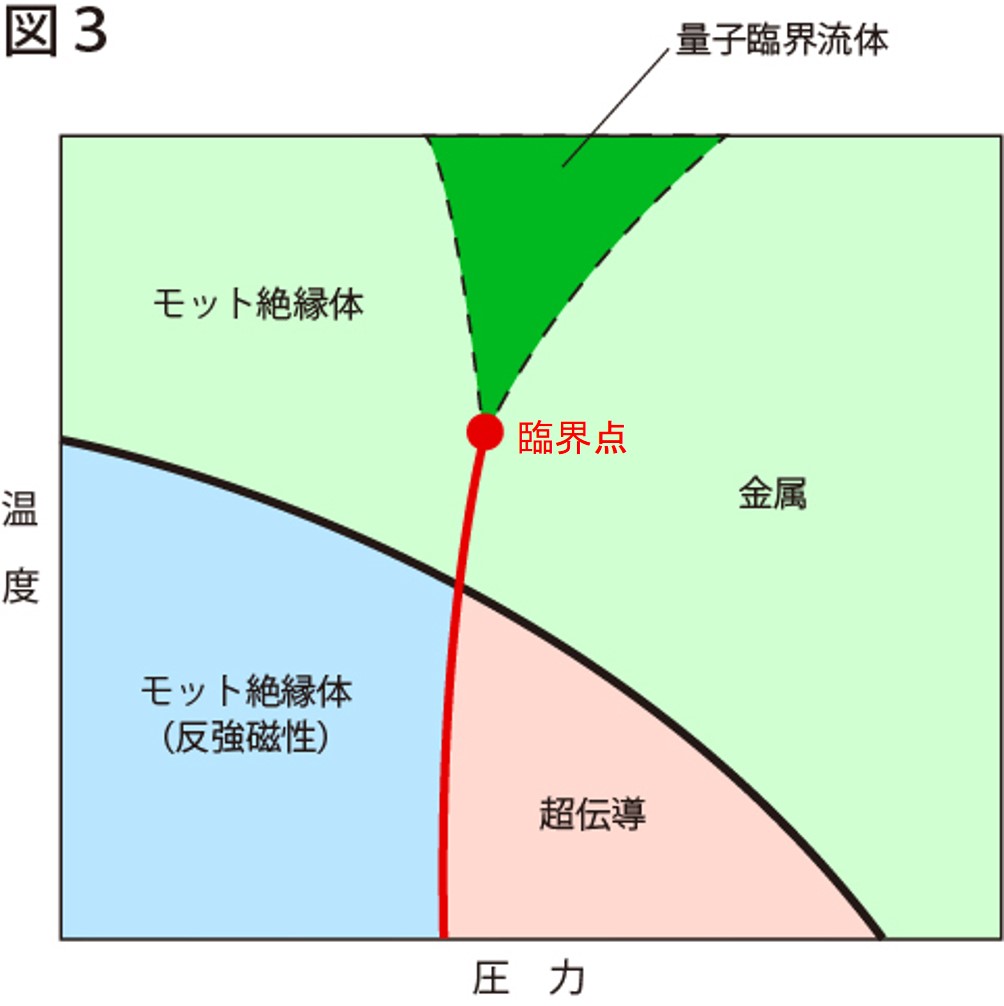

鹿野田教授らは、有機結晶のモット絶縁体の温度と圧力を変えたときに、それが絶縁体になるか、金属になるか、超伝導体になるかをさまざまな物質で調べている。その結果、図3のようなふるまいが見いだされた。圧力を高くすると電子の運動エネルギーが大きくなることが知られており、したがって物質は金属になる。しかし、モット絶縁体と金属の2状態の間に超伝導体の領域が観測された。これは電子相関に由来する超伝導だと考えられる。圧力で一つの物質を金属にも絶縁体にも超伝導体にも変えられるのだ。

さらに興味深いのは、図3の「臨界点」より上にある、金属相とモット絶縁相が連続的につながっている領域だという。「この領域では金属状態もモット絶縁体の状態も不安定になっており、どちらの状態が強く表れるかがゆらいでいます。その結果、平均すると金属と絶縁体の中間の電気抵抗になることが実験で確かめられました」。この状態は「量子臨界流体」と呼ばれる。

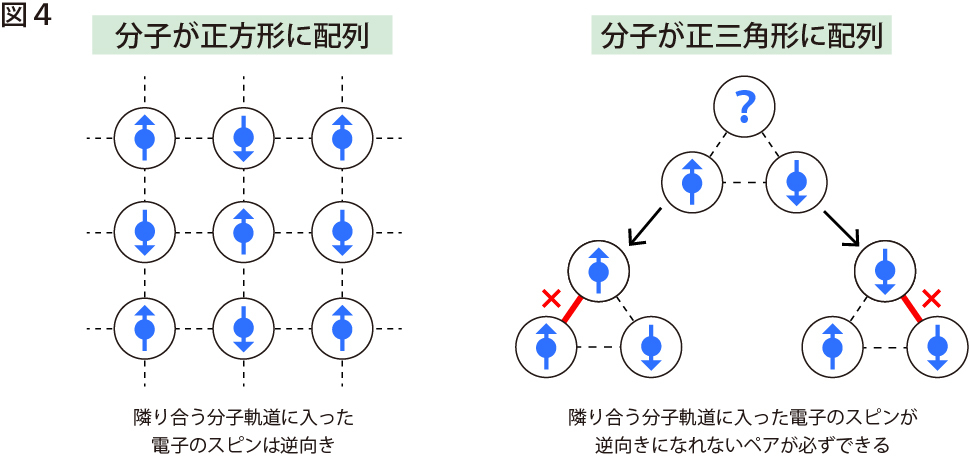

分子性物質にはこのほかにもさまざまな電子の不安定性がある。例えば、電子一つ一つは磁石の性質(スピン)を持つことが知られているが、モット絶縁体では隣り合う分子軌道に入った電子の磁石のN極の向きが逆向きになろうとする性質がある(図4)。ところが、もし分子が正三角形の形に格子を組んでいたらどうなるだろう。スピンの向きをどのように配置しても、逆向きになれない電子のペアができてしまうことが分かる。このような物質ではスピンの向きがふらふらと揺らいでいると考えられる。この状態は「量子スピン液体」と呼ばれ、鹿野田教授は実際に量子スピン液体になる分子性物質を発見し、研究業績「有機伝導体における強相関量子液体の研究」で2020年度の仁科記念賞を受賞している。

◇

鹿野田研究室に入った学生は「モット絶縁体・高温超伝導」「量子スピン液体」「電荷秩序・電荷ガラス」「ディラック電子系」「中性-イオン性転移」といったテーマの中から興味のあるものを選択し、分子性物質を舞台にこれらの物理を探求する。実験技術や物理の知識は同じテーマに取り組んでいる先輩などに指導してもらいながら身に付けていくという。「研究をしていると行き詰る場面もありますが、そういうときは人と話すことが大事だと思います。私も落ち込むことがありますが、学生との議論をしていると気持ちをリカバーできます」(上田朔)