学習障害、脳性まひ、ハンセン病。毎回異なる障害を抱えた講師やその関係者が、障害とともに歩んだ人生について、学生に語りかけるゼミが東大にある。「障害者のリアルに迫るゼミ」だ。障害者と向き合う東大生は何を学び、何を考えるのだろう。ゼミ生と担当教員の野澤和弘さんに話を聞いた。

(取材・福岡龍一郎、竹田椋太)

東大生が障害者から学び取るもの

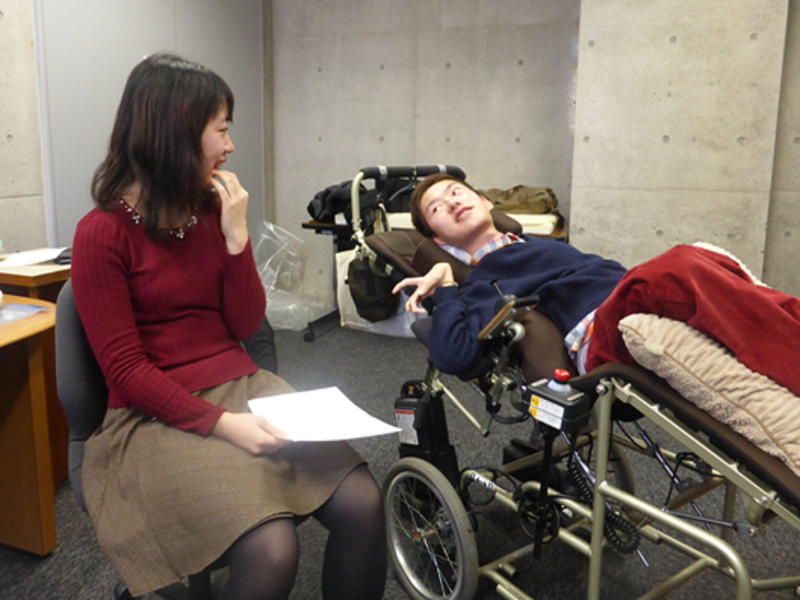

ゼミ生の田川菜月さん(理・3年)は東大に入学してから「いろいろなことに悩んでいた」とゼミに参加した経緯について話す。

大学に友達はいるが、深い話ができる親友はいなかった。大学の授業も退屈なものが多いように感じた。何より辛かったのは「周囲の東大生が優秀で、『自分は勉強で劣る』という事実を突き付けられたことです」。将来は理系の研究者になりたいと思っていた田川さんは「勉強ができる」自分のアイデンティティーを徐々に失っていったように感じ、「今後どう生きればいいかという苦しさがあったように思います」。そんな彼女は何か新しいことに挑戦したいという思いで「障害者のリアルに迫るゼミ」に参加した。そこで講師が語った言葉が強烈に印象に残っているという。

「『何をしたらいいか』という悩みは『何でもできる』ということの裏返し」

ALS(筋萎縮性側索硬化症)を患う岡部宏生さんの言葉だ。ALSは原因不明の難病で、徐々に全身の筋肉が動かなくなり、人工呼吸器なしでは呼吸さえもままならなくなる。「とても短い言葉でしたが、岡部さんの立場から語られる重さがありました」と田川さんは振り返る。

ゼミ生であり、自身も脊髄性筋萎縮症という障害を患う愼允翼さん(文Ⅲ・2年)。愼さんは身体が不自由で、自身の手で水を飲むこともできなければ、額の汗を拭くこともできない。

そんな愼さんは田川さんの発言に応えて、こう話す。

「『東大では勉強で劣ることを知った』という挫折について田川さんは話していたけれど、言ってみれば、障害者は人生最初から挫折しているようなものだと思う。僕もFacebookなどを通して、友人が海外旅行をしている写真を見て『楽しそうだな、いいな』と思うけれど、僕の場合、障害のため気軽に飛行機には乗れない。それが苦しい時もある。

でも、挫折のない人生なんてない。ゼミでは、障害を抱えた講師がその人生について率直に語りかけてくれる。彼らは、挫折や絶望を、希望に変える力が本当にすごい。障害を抱え、挫折し、それでも立ち上がって生き続け、また絶望し、それでも立ち上がって。

障害を抱えた講師たちの語る自らの人生は、学生に『自分も自分らしくやってみよう』という生きることの基本的姿勢を教えてくれているように僕は思う」

ゼミに参加する東大生は障害と共に生きる講師の言葉を通して、自分自身の生き方を見つめ直すきっかけを得ているのかもしれない。

日本における障害者と東大生の生き苦しさ 根本は同じなのでは

講師である障害者の言葉に、東大生が真剣に耳を傾ける別の要因として、講師の言葉がごまかしや建前ではない「リアルに迫った」本音であることが挙げられる。「このゼミにはタブーがありません」と田川さん。一般的には触れてはいけない、触れないほうがいい話題の境界を「講師たちがぶち壊してくれる」ためだ。

(2017年度に予定されているゼミ講義内容の抜粋。ゼミにはタブーが存在しないという)

- 健常者で障害者デリヘルを経営しているY氏と、脳性麻痺者で元デリヘル利用者のK氏の対談。一般的にタブーとされる「障害者」と「性」について、その最も生々しい現場にいる(いた)お二人の話を聞き、受講生の「タブー」という価値観を揺るがす

- ALS患者お二人による対談。末期患者である岡部宏生氏と進行中患者の方の二つの視点から、体が徐々に動かなくなっていく、人工呼吸器や気管切開手術など死を意識する、といったALSに関する話を聞く。この講義ではとりわけ「障害」「生と死」という問題に焦点を当てる

- 盲聾者の福島智氏と脳性麻痺の熊谷晋一郎氏の対談。健常者と比べて、障害者が「恋愛関係」を築くのには大きな障壁が存在する。お二人には自身の恋愛経験を語っていただき、それを通して受講生が「障害者の恋愛」についてイメージを膨らませ、かつ自身の恋愛経験・恋愛観を振り返る機会を作りたい

例えばある講義で、目と耳が不自由な福島智教授(先端科学技術研究センター)が話をした際、学生から「もし目が見え、耳が聞こえたら何をしたいですか」という質問があった。

「福島教授は『目が見えたら天体観測をしたい』と答え、ロマンチックな答えだなと思っていたら、続けて『耳が聞こえたら夜にベッドの上で、愛する女性が発する声が聞きたい』と答えたんです。ゼミの別の講義では『善良な障害者ばかりではない。性格の悪い障害者だってもちろんいる』と話す講師もいました」。田川さんはゼミを通し、障害者に対して無意識に抱いていた固定観念や先入観が砕け散ったと振り返る。

愼さんは、固定観念に縛られる苦しさについて、東大生と障害者のある共通点を指摘する。

「そもそも、日本における東大生と障害者の生き苦しさ。根本は同じなんじゃないかな

どちらも『東大生はエリート』『東大生は○○』、『障害者は大人しい』『障害者は○○』といったように周囲の勝手な人物像を背負う。しかし自分の実情と周囲からの人物像が異なるのに、それを一致させようとすることは苦しい。学歴や世間体を意識して、自分の夢を追求せず、エリートの道をなんとなく進む東大生。活発な性格を隠して、大人しくあろうとする障害者。僕はその生き苦しさに違いはないと思う」

ゼミで講師は「障害者」像を捨て、タブーを無視し、自分の人生や本心を率直に語りかける。触発された学生は、自身が無意識に背負っていた周囲からの「東大生」像を捨て、自分らしく生きることへの可能性を見出しているのかもしれない。

もちろん東大生の持つ苦悩なんて甘いとも言える、けれど

「日本の教育ってリアルじゃないよね」。ゼミの担当教員を務める野澤和弘さん(毎日新聞論説委員)は語る。「古い教科書を読み進める授業に、学生の持つ『生』の社会に対する疑問の答えはあるのかな」。野澤さんは、障害を抱え苦悩する人々は、自分とは違う他人を認めない現在の社会の生きづらさを体現していると考えている。「このゼミで障害者の声を聞くことは、『生』の社会に触れる入り口になると思う」

社会の息苦しさを敏感に感じ取る東大生は、障害者の苦悩に共鳴し、自分の抱える苦悩を投影する。

「もちろん客観的にみれば東大生の持つ苦悩なんて甘いとも言える。けれど、社会の『生き苦しさ』に答えを求める東大生に、障害者は社会に対する同じ苦しみを共有できる仲間として接するようになるんだ。

本当は反発を感じてもいいはずなのに、全然そうじゃない。ゼミが終わる頃には、東大生と障害者がお互いの違いを意識しなくなっていることが頻繁にあるよ」

野澤さんはゼミを続ける中で、東大生には「悶々としている学生が多い」ことに驚いたという。「コンプレックスを抱えたり、あてもなくさまよったり…」。東大生は、世間が思う以上に悩み、苦しみ、物事を深く考えている。「そうしたゼミ生の多くは、講義や本に飽き足らず今の社会で何が起きているのかを見ようとして、講師が実際に活動している場に行くんだよね。障害者が働く工場で一緒に働いたり、グループホームに泊まったり。無限に好奇心を増殖させて、障害者と本気で接しようとする」

彼らは、そこで障害者の内面の「深み」に多くを学ぶ。「障害者は、東大生以上に色々な経験をしている。騙された経験や、強いコンプレックスを持った経験、中には刑務所にいた経験のある人もいる。東大生は、経験の分だけ深い人生論を持つ障害者に、自分にはない内面の深さを感じているのだと思う」

ゼミを通して、東大生は自分の生き方を見つめ直すきっかけを得る。一方、交流によって東大生ばかりが得をしているかと言えば、そうではない。自身も障害を抱えたお子さんを持つ野澤さんは、東大生が障害者問題を考えることは、障害者とその関係者にとって「希望」だと語る。

「東大生というのは日本の将来の象徴の一つ。障害者には、『自分が社会の日陰に置かれている』という被害者意識が強い。自分たちが社会に相手にされていないとか、日陰に置かれているとか。でも、障害者との触れ合いは、確実に東大生に色々なことを感じさせ、考えさせている。僕自身、東大生が障害者の問題に興味を持ってくれたことで、何か大きな一歩を踏み出せた気がする。もちろん障害者と関わった経験をどう社会の中で活かすのかは各学生次第だけど、そこからしか物事は始まらない」

だからこそ、「まずはゼミに来てみて」。障害者を取り巻く問題の所在は「これまで耳を傾けてくれる人さえいなかった」ことにある。「最初はどんな動機でもいい。動機はどうあれ、生きにくさを剥き出しにして生きる障害者を見たときに、何かハッと感じるものが人それぞれあるはず」