言語使用は社会的存在である人間に根差した営みであり、言語にまつわる諸問題は〈社会〉と深い結び付きにある。では、その〈社会〉は言語との関わりの中でいかなる形で現れ、いかに分析され得るのか。6月29日に開催された日本言語学会第170回大会の公開シンポジウム「言語(学)にとっての『社会』」では、言語学者3人と社会学者1人が登壇し、方言の変化や意図的に作られた言語、パソコン通信掲示板のテキストデータなどに垣間見える「社会」の在り様を描き出す試みがなされた。(取材・撮影 石井誠子)

上野善道・東大名誉教授 同居家族3世代間に見る言語変化

冒頭に司会の嶋田珠巳教授(明海大学)がシンポジウムの趣旨を説明した後、上野名誉教授の発表から講演が始まった。家族を社会の最小構成単位とし、個人の言語と社会との関係を考察した。着目したのは岩手県岩手郡雫石(しずくいし)町の上野名誉教授の実家。主な調査対象は祖母と母、そして上野名誉教授自身。同居家族3世代間に見られる音韻やアクセント、活用形態などの言語変化を扱った。

上野名誉教授の祖父母世代は方言のみを、父母世代以降は方言に加えて標準語も話す。自身は中学までは雫石町で過ごし、同級生を含め授業中は標準語、休み時間は地元の方言を話す生活を送っていた。幼少期は祖父の方言による昔話を聞きながら育ったという。高校からは盛岡へ汽車通学をし、大学は東京へ。休みのたびに帰省していたため、雫石方言を使う機会もあった。

具体的な言語変化を見ていく。音韻については、後の世代ほど方言化が進む中、上野名誉教授自身の音韻は一部標準語化する流れも見られる。例えば、3世代ともに標準語のsi, ci, ziをそれぞれsu, cu, zu(母音間のziは前鼻音の~zu)と発音する(例:「散る」と「釣る」が同音)が、母と自身はさらに標準語のniをnuと発音する(例:「煮る」と「塗る」が同音)。ただし、自身は「~して」「~した」という場合のみ「し」をsuではなく標準語のようにsiと発音し、そのsiteと、「する」の終止形suに希望のタイが続く「~したい」のsuteとの対立が見られるという。

動詞や形容詞の活用形態は世代間の相違が大きかった。祖母の場合はほとんど標準語と同じ形だが、自身の場合は動詞の仮定形が終止形に、形容詞の全ての活用形が終止形に統一される。例えば、祖母は「見たくなくなった」をmitagu nagunattaと言うのに対し、上野名誉教授はmirutegu negunatta(見る・たい・く・ない・く・なった)と言う。

アクセントに関しては、家族の中で最も標準語がうまい母の場合に、メディアなどで聞く標準語の影響を受けた形式を取り入れる個人的な傾向が見られた。例えば、母以外は地名の「花巻(はなまき)」をhana[magiと言うが、母は標準語の影響によってかha[namagiと言う(角括弧はアクセントの上がり目(昇り核)を示す)。

方言の標準語化が進んでいるとよく言われるが、方言から標準語へ一方向に変化が起きるだけではない。過去から現在に至るまでの各個人の体験と個性に応じて、新たな言語現象を取り入れるか否か、また取り入れる場合はどのように既存の言語体系に組み入れるかを無意識に判断している。各個人が持つ言語体系はいわば創造の世界の反映であると上野名誉教授は語った。

田窪行則・国立国語研究所・京都大学名誉教授 公的場面と親密場面における言語使用

現在さまざまな地域で地域方言から共通語への置き換わりが進行している。田窪名誉教授は、この言語シフトのメカニズムを、調査を続けてきた宮古島西原地区の池間方言と、出身地である岡山県玉野地区の岡山方言の比較・対照により説明した。

池間方言と岡山方言を比較すると、国連教育科学文化機関(ユネスコ)などが公開する消滅危機度のどの指標でも、池間方言の方が岡山方言よりも危機度の高い結果となる。事実、岡山方言の場合、家庭などを通した言語継承によってほとんどの子どもが方言を話せるが、池間方言は子どもへの言語継承が途切れている。

ただし、家庭などの親密場面と、その外の公的場面で言語使用の条件は異なり、一方の場面での言語使用の状況がもう一方の場面の使用状況と一致するとは限らない。また、親密場面用の言語と公的場面用の言語は、それぞれ地域方言と共通語に一対一で対応するわけではない。親密場面と公的場面の双方で地域方言と共通語がともに使用される状態にある場合もある。地域方言の使用が親密場面に限られ、公的場面では共通語に取って替わられる場合もある。さらに、親密場面でも共通語が用いられるようになることもある。このように、地域方言の公的場面における使用状況によって言語の置き換わりにも複数の段階が考えられる。例えば玉野地区の岡山方言の場合は、親密場面にも共通語が入り込んだ段階にある。具体的には、子どもの頃から岡山方言を使ってきた親しい相手に対しては地域方言を使用できるが、成長後に知り合った相手に対しては共通語を使用し、その後親しくなってもくだけた共通語で話す場合が多いという。

岡山方言の例から、言語の維持には家庭内や親密な相手同士に限った言語使用では不十分であり、より大きい領域での使用が必要なことが分かる。一方で、(地域)言語共同体の領域を拡大しすぎると、別の言語体系を持つ(地域)言語共同体との接触が起きる。言語同士の差異が大きくなれば、より勢力が大きく、フォーマルとされる言語へと徐々に置き換わっていくと予想できる。

宮古島の池間方言は、その意味で適度な大きさの言語共同体が形成されていると言える。宮古島では多くの地域方言が話され、それぞれの地域方言間の差異は大きい。そのため、異なる地域方言話者同士のコミュニケーションでは共通語が使われている。ところが西原地区では、池間方言が儀礼や集会などで使用されており、公的場面用の言語としての機能を保持している。これにより、親密場面での継承が途切れているにもかかわらず、池間方言が維持されてきたと考えられる。

最後に、田窪名誉教授は池間方言と岡山方言の事例を踏まえ、言語の維持における、公的な場面での言語使用の必要性を強調した。地域方言から勢力の大きい言語へのシフトは、その言語の公的言語としての機能が失われると起きる。よって、公的言語としての使用場面を確保し得る適度な大きさの言語共同体を築き維持することが重要になる。

林徹・放送大学・東大名誉教授 社会的な「壁」としての言語

続いて登壇した林名誉教授は、言語が異なることにより生じる持続的あるいは一時的な集団の境界を「壁」と表現し、社会的な「壁」としての言語の在り様を考察した。

まず取り上げたのは中国北西部で話される秘密語であるEynu語(エイヌ語)。秘密語は部外者の理解を妨げるために意図的に作られた言語である。中央アジアから西アジアにかけて多く報告されている。その中でEynu語を話す集団は、伝統的に非定住の生活を送り、国家の保護や管理の範囲外に位置していた。周囲の大集団からの差別の痕跡もあるという。Eynu語は地域の優勢言語であり、ウイグル語を基盤としている。文法的な要素はウイグル語を保ちつつ、一部の語彙(ごい)をペルシア語など他の言語から借用し置き換えることで、部外者の理解を妨げることが可能になっている。

一方で、実際のところはさほど秘匿性が高くないのではないか、と林名誉教授は語る。根拠として、他の小集団からの語彙の借用が多く見られ、周辺の集団への漏えいが確認されていることが挙げられる。自身も含め、調査に来た部外者にも話者たちは開放的であったと言う。そもそもEynu語は男性が成人後に年配者から伝授される形式で継承され、主に男性間の冗談に用いられるが、秘密語を必要とする具体的な場面は確認されていない。それにもかかわらずEynu語が話され続けるのは、秘密語という「壁」をあえて作ることで周囲の大集団を排除し、小集団としての連帯を作り出すためだと考えられるのではないか、と考察した。

続いて、1923年のトルコ共和国成立以降に実施された言語改革により作られた、新トルコ語が取り上げられた。この言語改革は初代大統領ムスタファ・ケマルが西洋化を目指し行った改革の一部であり、文字改革と語彙改革の二本立てで行われた。文字改革では共和国成立以前のオスマン帝国時代に使用されていたアラビア文字からラテン文字への転換を実施。語彙改革ではトルコ語を「外来語から解放する」ことを目標に掲げ、アラビア語やペルシア語由来の語彙を排除し、トルコ語由来の新たな表現への置き換えが推し進められた。同時期に進められた他の改革的施策とともに、従来のオスマン語を使用してきた、イスラムに精通した知識人たちを排除し、オスマン帝国領土のうち最後まで残ったアナトリアと東トラキアの人々の連帯意識を生む効果をもった。部外者の理解を妨げるために作られたEynu語とは異なり、新トルコ語は国民の理解を促進するものであるが、両者はいずれも意図的に作られた言語の壁として特定の集団を排除することによって包摂される集団に新たな連帯を生み出す機能を果たしているのではないかと述べた。

この「壁」をどこに築くか、すなわち言語をいかに区分するかは、流動的で恣意(しい)的だと強調する。ある言語の範囲を設定することは、どの集団を他者と捉えるかを操作することでもある。そのように意図的に作り出される言語の「壁」の一例として、政府等公的機関が実施する言語テストを林名誉教授は挙げた。例えば、ドイツでは在留資格や国籍取得の要件として、CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)B1以上のドイツ語運用能力が求められる。このような要件を「壁」として設けることで、そのために排除される人々が必ず生まれる。一方で「壁」の高さがもたらす連帯により安心を得る人々もいる。その意味で、言語には排除による連帯の作用があり、意図的に作り出される「壁」は連帯と排除のバランスに配慮を要す複雑な作業であるともいえる。その複雑性を考えながら包摂的な社会を作っていく必要があるのではないか、と聴衆に投げ掛けた。

吉田純・京都大学名誉教授 テキストデータにみる公共圏/親密圏の生成の様相

ハーバーマスの市民的公共圏論に端を発する理論枠組みでは、公共圏と親密圏という対をなす社会空間の概念が存在する。前者は人々の間にある共通の問題の関心によって成立する空間、後者は具体的な他者との相互の関係に対する関心によって成立する空間を指し、両者はともに言語的なコミュニケーションによって形成・維持される。1980年代後半以降のコンピューターネットワークの普及に始まり、近年情報化が進展している。それに伴い社会空間も新たな様相を呈し、言語的なコミュニケーションの中に、文字を中心とした非対面で行われる形態のものが多く含まれるようになった。

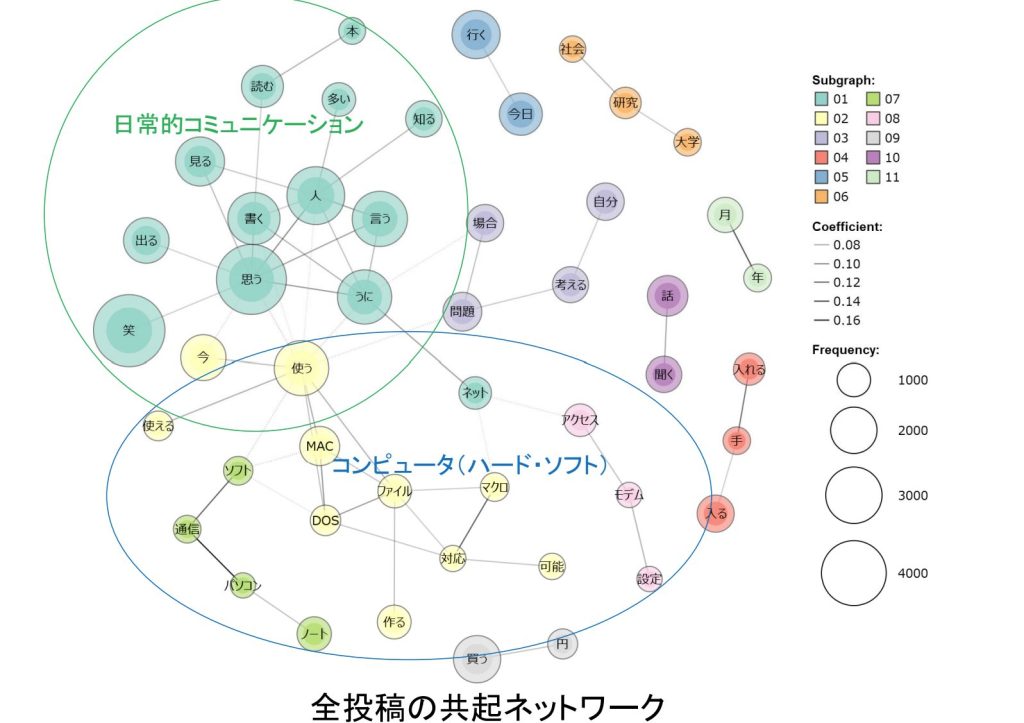

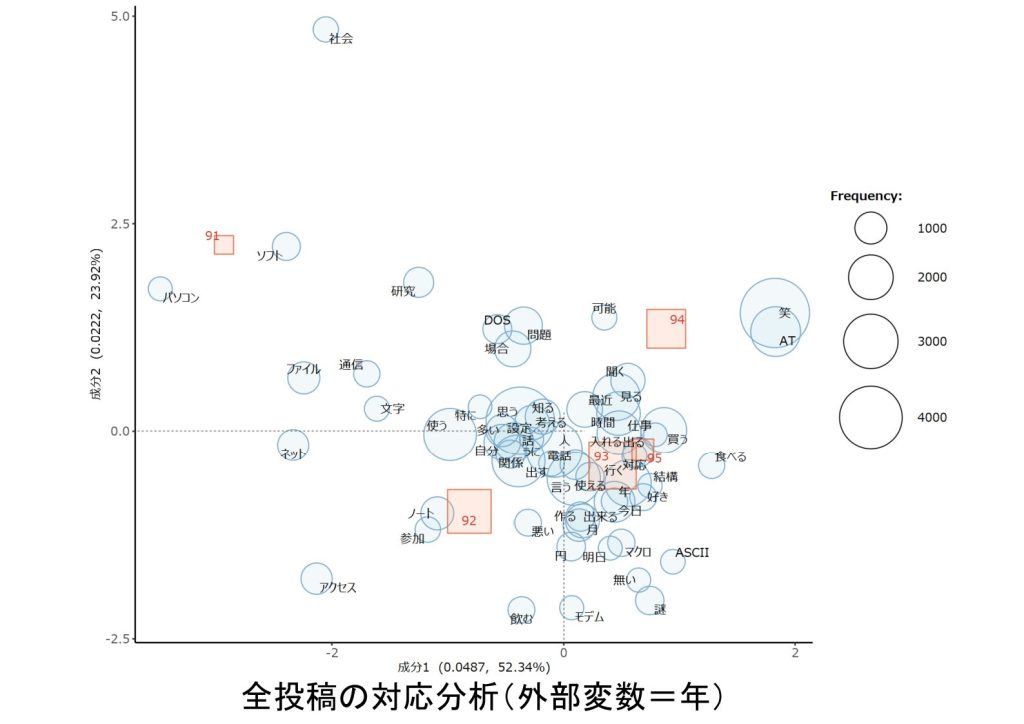

講演の最後を飾った吉田名誉教授はコンピューターネットワークを用いた非対面コミュニケーションにおいて、公共圏と親密圏がどのように生成するかを明らかにした。データは自身が1991~95年に運営していたパソコン通信ネットワークwith-netの全投稿のテキスト。with-netは「フリートーク」「コンピュータ一般」などテーマ別の複数の掲示板から構成され、参加者が自由に投稿できる仕様になっている。吉田名誉教授は掲示板のテキストデータから抽出した頻出上位50語程度を対象とし、計量テキスト分析を行った。分析手法として、強い共起(複数の語が互いに関連して同時に出現すること)関係にある抽出語同士を線分で結んだ共起ネットワークによる分析と、抽出語間の関係性を散布図にプロットした対応分析の2種類が用いられた。共起ネットワークでは強い共起関係にある語ほど太い線で結ばれ、相対的に互いに強い共起関係にある集合ごとに色分けされて示される。対応分析の散布図は、原点から離れた語ほど特徴的な語であることを示している。さらに、掲示板名と年とを外部変数として取り、投稿の掲示板別傾向と時系列的変化を追跡した。

分析の結果、投稿内容全体はコンピューターへの関心を共有する公共圏と日常的コミュニケーションを志向する親密圏という二つの方向性に大別できた(図1)。時系列的変化に着目すると、日常的コミュニケーションを示す語の多くは散布図の原点付近に集中しており、コンピューター関連の語の多くは原点から離れていた。ここから、親密圏における時系列的変化があまり確認されなかった一方、公共圏の関心対象が時を経て変化していることが読み取れる(図2)。

続いて、三つの掲示板(公共圏的掲示板を代表する「コンピュータ一般」、親密圏的掲示板を代表する「フリートーク」、学問的テーマに特化しているため独自の公共圏を形成している可能性がある「人文・社会科学研究室」)について個別の分析が提示された。「コンピュータ一般」掲示板は、共起ネットワークの分析から、コンピューターの技術的要素と研究等のツールとしての側面が主な関心対象であることが分かった。時系列変化に注目すると、コンピューター技術の進展に伴う話題の変化が反映されていた。「フリートーク」掲示板では、日常的コミュニケーションに関する話題が中心的であり、年ごとの時系列的変化は比較的小さかった。「人文・社会科学研究室」掲示板では、幅広い学問的・社会的テーマが共有されていることが示された。時系列的変化はある程度見られ、話題に上るテーマの変化を示唆している。

これらの分析から、公共圏では専門性が高く時系列的変遷が生じる話題が、親密圏では日常的で時系列的変遷の少ない話題がそれぞれ中心的であるという、それぞれの圏に特徴的な空間生成の過程が明らかとなった。今後の課題として、当時(分析の対象になった90年代)と現代との比較の必要性が指摘される。当時の掲示板は技術的リテラシーの高い比較的少数の人々が主な参加者であったが、現代のSNSは大衆化が進んでいる。この変化をどのように展望し、位置付けるかが問題となると吉田名誉教授は締めくくった。