東大には多くのマスコットが存在する。学園祭や東大運動会のマスコットが有名だが、2023年度に駒場I・本郷キャンパスでもぬいぐるみが販売された「物性犬(ぶっせいけん)」や、今年6月に復活した「赤門じい」も認知度を高めつつある。この2体の歴史や魅力について聞き、「かわいい」だけじゃないマスコットの奥深さをのぞいてみる。(取材・小原優輝)

かわいさと知性を両立 物性犬

──物性犬の出身地は

出身地は千葉県柏市、生息地は柏キャンパスの東大物性研究所(物性研)内です。

──物性犬は犬と餅のどちらですか

あくまでも犬です。中にこしあんが詰まっているわけでもありません。質感も餅より犬に近く、もふもふふわふわしています。

──左右から生えているものは耳と手のどちらですか

本来は耳のはずですが、時々手として使うことがあります。両手を広げているイラストもありますね。胸びれを使って歩くように移動する魚がいますが、それと同じようなことです。

──物性犬は物性に詳しいのでしょうか

年齢は「永遠の8歳」なのに、物理や原子が大好きでよく学んでいます。研究活動を見守る中で物性の知識をどんどん吸収し、イベントの来場者にそれを教えることもあります。夢は「物性研の研究をみんなに知ってもらうこと」だそうです。

──物性犬の移動方法は

足がないので跳びはねて移動しています。自身が縮むことでばねのように跳躍力を得ているようです。意外に躍動的です。

──普段は何を食べているのでしょうか

食べ物ではなく、所内の皆さんとの会話からエネルギーを得ているようです。ドングリを集めているようですが、食べているわけではなく、何に使っているかは不明です。

──物性犬が公式キャラクターとして登場した経緯は

物性犬は現場のアイデアから誕生したキャラクターです。2012年、当時物性研に在籍していたある研究員(現在は別機関に在籍)が「何かキャラクターが欲しい、物性研(けん)だから犬のイラストを描いてみて」ととある准教授から依頼されたのがきっかけでした。

兵庫県の大型放射光施設SPring-8で東大が所有していたビームライン「BL07」のキャラクターである、猫の「ナナ博士」を「イヌ化」し、「柏の中の物性研」ということで柏の葉っぱの中に包んでみたものが現在の物性犬になっています。前身となる別のキャラクターがいたということですね。

12年に当時まだ非公式のキャラクターだった物性犬が、SPring-8で行われた一般公開のイベントのパンフレットに登場しました。そこでかわいさが認められ「もっとこのキャラクターを活用したい」という話になり、13年に作者の承諾を得て、物性研公式キャラクターとなりました。

──その後の物性犬の活躍は

Xで研究所の研究やイベントの告知、所内の様子などを発信するのが主な仕事となっていますが、グッズ化やイベントなどでも活躍しています。

17年に広報室が開室し物性犬の関連業務を扱うようになり、クリアファイルを一般公開時のノベルティーとして配布。18年にはぬいぐるみやルービックキューブも作りました。

コロナ禍となった20年にも「バーチャル物性研@Unity」のアバターとして登場し、来場者が物性犬になり、跳びはねながらオンラインで所内を見学しました。Unity(ゲーム開発のためのプラットフォーム)のコマンドを駆使して、想定していない高さの場所まで進入した人もいたようです。

23年に公式キャラクター10周年を迎えた際にはフォトブースを設置し好評をいただいたほか、東大の広報誌『淡青』の「犬と東大特集」に掲載。さらにぬいぐるみストラップを再販し、駒場Iキャンパスと本郷キャンパスでも販売されました。

──本郷・駒場でもぬいぐるみが販売された経緯は

生協の方から問い合わせをいただき販売に至りました。駒場では物性研の教員が授業を持っていたので要望の声もありましたが、問い合わせの声が多かったわけではありません。

PRを目的にこちらから依頼したわけではありませんでしたが、物性犬を通して物性研を知ったという方がもしいるならありがたいことだと思います。

なるべく柏キャンパスに来てほしいという思いがあるので、ぬいぐるみ以外のグッズを本郷や駒場で販売する予定はありません。

──グッズが転売されることは

約4倍の値段で転売されていましたが、所内の物性犬ファンからの連絡で販売後すぐに気づくことができ、速やかに対応できました。

実際にグッズを10個や20個も買っていく人がいて、すぐになくなってしまったこともありました。転売目的の人による買い占めが起こると、せっかくイベントに来てくれた人たちが買えなくなってしまいますし、転売目的の買い占めはまっとうな行為とは言えませんね。対策として購入の個数制限を設けたこともあります。

──物性犬の認知度については

学内外の人からどれくらい物性犬や物性研が認知されているのか、はっきりしたことは言えませんが、SNSで物性犬を旅行先に連れて行って一緒に写真を撮っている投稿はたまに見かけます。

──柏キャンパスの他部局からの評価は

「かわいいキャラクターがいてうらやましい」と良く言われます。

──物性研にとって物性犬はどんな存在ですか

「みんなのアイドル」と言って良いでしょう。物性研の研究内容はぱっと見で分かりにくいものも少なくありませんが、キャラクターがいることでとっつきやすくなるきっかけにもなっています。

「ブッセイケン」というキャラクターがいることで、研究所名を言葉で言うようになり、帰属意識が醸成されるという効果もあるのではないかと思います。

──今後の活動計画は

今年10月の柏キャンパス一般公開時に新たなグッズの販売とノベルティーの配布を計画しています。乞うご期待といったところです。

──読者へメッセージをお願いします

多くの方に愛してもらえて、感謝の気持ちでいっぱいです。これからもたくさんかわいがっていただければと思います。

ひらけ赤門!復活担う赤門じい

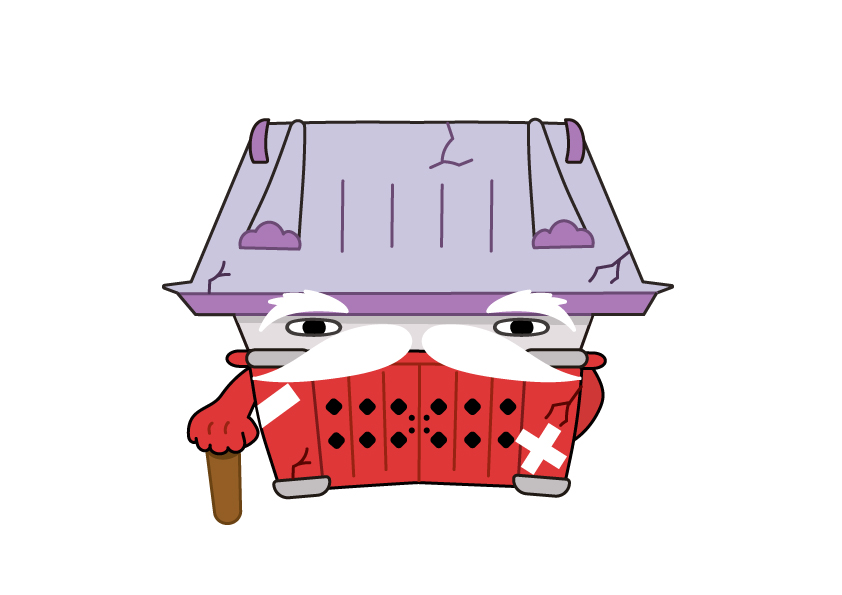

──赤門じいが2025年6月に登場した経緯は

昨年10月に、27年の東大150周年事業の一環として赤門を再び開門させることを目的とした「ひらけ!赤門プロジェクト」を立ち上げて以降、広報について考えていく中で、「赤門爺(じい)」というキャラクターがかつて存在したことを知りました。

赤門爺は東大130周年事業の時に学内の公募企画で誕生したキャラクターで、限られた期間しか活動していませんでしたが、何とか再び活用できないかと思い、デザインされた方(現・東大生産技術研究所の溝口照康教授)に許可を得て「赤門じい」として復活させる企画を立ち上げました。

130周年事業で広く親しまれていた『赤門爺』を本プロジェクトのキャラクターとして再活用し、より親しみやすさをプラスすることで、プロジェクトへの興味関心や寄付促進につながるのではと考えました。「赤門の復活」=『赤門爺を元気に復活させる』という文脈により、本プロジェクトをさらに盛り上げたいと考えています。

──赤門じいのプロフィールについて教えてください

赤門じいは赤門そのものでもありますが、妖精のように赤門周辺に現れることもあります。公式サイトには「たまのオヤツは銀杏(いちょう)並木のぎんなん」という記述がありますが、あまり動き回っているわけではなく、門の周辺で拾っておやつとして食べています。その他にもバードウォッチングをしたり、行き来する人を見て季節の訪れを感じたりして楽しんでいるようです。自身で寄付額を直接確認しているわけではありませんが、関係者の話を聞いて進捗を知ると、門としての復活に近づいている!と、うれしく感じていると思います。

プロフィールについては今後徐々に明らかになっていく見込みです。ほんわかした印象の赤門じいですが、単にかわいいだけのキャラクターではなく、長い歴史を背負った奥深いキャラクターであることを認知してもらえたらうれしいです。

──キャラクターがいた方がプロジェクトにとって有益なのでしょうか

寄付額10億円という高い目標を達成するためには、東大内外の幅広い方々からの寄付が必要です。学外には東大そのものや、東大への寄付を敷居が高いものだと感じる方もいますので、キャラクターを起用することでそういった東大への距離の遠さを感じさせず、親しみを持ってもらうという狙いがあります。

寄付を集めるためには、興味関心を高め、共感を生んでいかなければなりません。プロジェクトを応援したい、自分も赤門を守りたい、という気持ちを生み出すために、赤門じいに活躍してほしいと考えています。

──寄付が集まり赤門じいの傷が1カ所治ったというSNSでの投稿がありました

赤門じいを通して赤門にも愛着を持ってもらいたいという思いがあり、今はボロボロになっている赤門じいの状態が寄付の進行状況に応じて良くなっていくという仕組みを作っています。

プロジェクトの進捗に見た目が連動しているという仕組みで、他のキャラクターとの差別化をしたいと考えています。ひっそりと変わるため、気付く人はレアかもしれません(笑)。

──赤門じいは心も閉じてしまっているそうですが、寄付に応じて気持ちも明るくなっていくのでしょうか

そうですね。赤門は門として機能していることが重要です。200年近く現役だったのに、今は閉門して機能を果たせていない状態なので、赤門じいも自信を喪失しているのではないかと思います。改修が終わり立派な門になれば、また自信を取り戻してくれると信じています。

──赤門じいへの周囲の反応は

赤門じいは公式のキャラクターではなく、あくまでも非公式のプロジェクトナビゲーターとしての位置づけで、大々的にリリースもしていません。ひらけ!赤門プロジェクトの公式ページでしれっと登場した形なので、気付いていない人も多いのではないかと思います。ですが、SNSで赤門じいを登場させると、毎回かなり多くの反応をもらっており、他の投稿よりも多くのインプレッション(閲覧数)がついているので、関心を持っている人もいるのかなとは思います。

「赤門じいを見て寄付しました」という声はまだ聞いていませんが、まずプロジェクトを知ってもらうことが寄付につながるので、そういう意味では重要な役割を果たしてくれています。

──グッズ販売の予定は

グッズ販売といった商用利用の予定はありません。デザイン担当としては、いつかはぬいぐるみやLINEスタンプなどを作りたいという願望がありますが…。

──プロジェクト自体の認知度についてどう考えていま

すか

約2億円(8月27日現在)の寄付が集まっているので、認知度が上がってはいると思います。ただ、学内の東大関係者や卒業生は赤門が閉じていることを知っているでしょうが、東大に接点がない人だとその事実さえ知らない場合が多く、まだ十分にプロジェクトが広まっているとは言えません。認知度向上は大きな課題なので、赤門じいの助けを借りながら頑張っていきたいです。

──読者にメッセージをお願いします

学内では、赤門が閉じていることはある程度知られていると思いますが、なぜ閉じているのか、門自体にどのような歴史や文化遺産としての価値があるのかは知らない方も多いと思います。そのようなことに関して、プロジェクトをきっかけに知っていただければと思います。

赤門と同じ様式の門はかつて日本に多くありましたが、今では一つしか現存しません(将軍家から夫人を迎える際の慣例として朱塗りされた門としては唯一)。戦災や災害を乗り越え今まで残されてきた赤門を守ることには「東大のシンボルを守る」以上の文化的な価値があります。残っていること自体が奇跡。「赤門は自分たちの手で守らないといけない」と多くの人に感じてもらうことが重要です。そのような機運をまずは学内から醸成し、そこからより広く拡散していってほしいと思います。寄付で応援したり、プロジェクトを周りの人に広めていってもらえたらうれしいです。

東大基金サイトのプロジェクトページ(https://utf.u-tokyo.ac.jp/project/akamon )では、それらの点も詳しく説明されていますので、まずはぜひサイトをご覧になっていただきたいです!

物性犬:餅田円(もちだ・まどか)さん(東京大学物性研究所広報室チーフ)

赤門じい:播真純(ばん・ますみ)さん(東京大学ディベロップメントオフィスシニアディレクター)、野田百花(のだ・ももか)さん(東京大学ディベロップメントオフィスアソシエイトディレクター)