日本の元号の多くは漢籍を出典としてきた。「令和」も直接の出典こそ『万葉集』とされているが、数々の漢籍の影響を受けている。中国古典詩文を専門とする齋藤希史教授(人文社会系研究科)に「令和」に関連する漢籍について解説してもらった。(寄稿)

◇

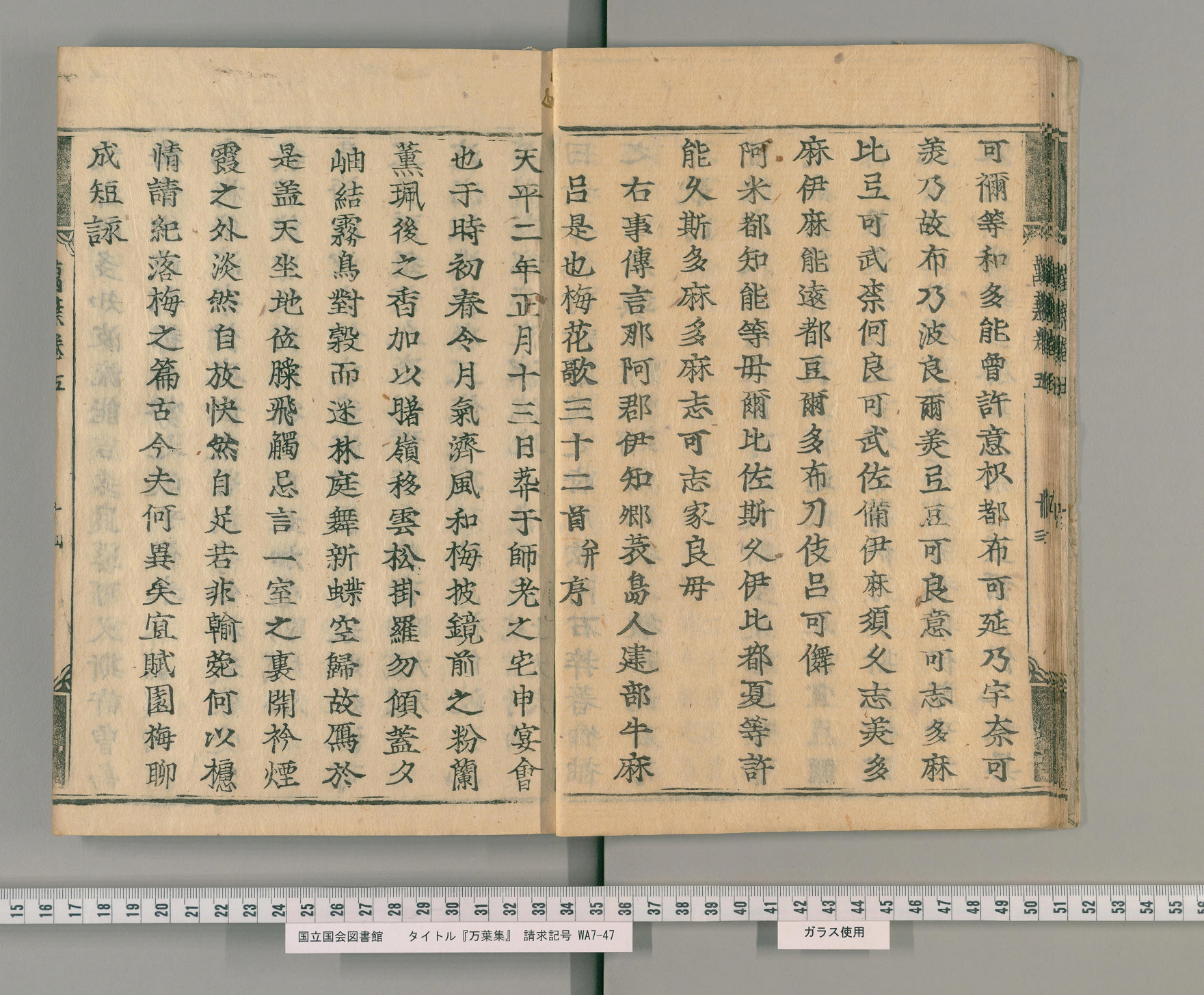

新しい年号が「令和」と定められた。政府は、『万葉集』巻五に載せられた太宰府の大伴旅人邸での梅花宴の序、すなわち「梅花歌卅二首幷序」の「序」を出典とした。まずその全文を挙げておこう。

天平二年正月十三日、萃于帥老之宅、申宴会也。

于時、初春令月、気淑風和。梅披鏡前之粉、蘭薫珮後之香。

加以、曙嶺移雲、松掛羅而傾蓋、夕岫結霧、鳥封縠而迷林。庭舞新蝶、空帰故鴈。

於是、蓋天坐地、促膝飛觴。忘言一室之裏、開衿煙霞之外。淡然自放、快然自足。若非翰苑、何以攄情。

詩紀落梅之篇。古今夫何異矣。宜賦園梅、聊成短詠。

本文と句読は、新日本古典文学大系『萬葉集』一(岩波書店、1999)に拠ったが、文体の特徴を見るために、試みに改行を加えて示した。四字句と六字句を主とする対偶表現によって構成される駢文(四六駢儷体)であることが一目でわかる。また、この文章は文字数だけでなく声調も整えられ、「初春令月、気淑風和」であれば、「平平仄仄、仄仄平平」のように音声が配置されている。韻は踏まないが、漢字音で音読して心地よいように工夫され、また、対句によって意味を構築するありかたは、シンメトリカルな建築物にも喩えることができる。こうした文章は、中国大陸においては六朝から唐にかけて発達し、公式の場における文体、規範的な文体として機能した。陳の徐陵が編纂した詩集『玉台新詠』の序はその中でも彫琢を凝らしたものとして知られ、初唐の王勃による序を集めた『王勃詩序』(正倉院蔵)も日本で学ばれた駢文の例として挙げられる。

一方、ここに集められた32首の歌は、この序に続けて「武都紀多知 波流能吉多良婆 可久斯許曾 烏梅乎々岐都々 多努之岐乎倍米」のように、漢字1字で倭語の1音を示す方式がわずかな例外を除いて採られ、同じ漢字を用いながら、序とは明らかに異なる言語音声が示される。平仮名にすれば「むつきたち はるのきたらば かくしこそ うめををきつつ たのしきをへめ」となるが、もちろん天平2年すなわち西暦730年に平仮名はまだない。つまりここには、漢語による文字世界と倭語の音の世界が漢字表記において交錯している。さらに、歌の主題となっている梅花は、そもそも六朝詩の主題としてよく詠じられるものであり、倭語として記された歌の表現にも六朝ないし初唐詩の表現を意識していることが指摘される。『万葉集』全体に視界を拡げても同様で、言語と表現の複層性はこの歌集の大きな特徴である。中国大陸において形成された文字世界がそれとは異なる世界と接することで生まれた書物だとも言える。

この「梅花歌序」が、王羲之の有名な「蘭亭集序」をふまえていることは、契沖をはじめ諸家の言及するところである。「蘭亭集序」は、永和9年(353)3月3日に会稽の蘭亭で王羲之が宴を催し、そのときの詩を集めて冠された序で、それには晋の石崇が元康6年(296)に洛陽近郊の金谷園で宴を催して詩集を作った時の序、「金谷詩序」が先例としてある。どちらの序も、宴における今の楽しみが離合集散のうちに追憶の対象となることを意識し、であるからこそそれを文字に留めようとして詩とそれを作った人の名を録すると述べる。場を記憶するものとしての詩の役割が示されるのである。「梅花歌序」は「金谷詩序」や「蘭亭集序」の系譜を受けつつ、文体としては王勃「三月上巳祓禊序」(これも「蘭亭集序」の系譜にある)のように形式的に整えられた四六駢儷体で述べることで、六朝から初唐にかけての文体に沿わせようとする。

「金谷詩序」に宴の日の天候は描かれないが、「蘭亭集序」は「是日也、天朗気清、恵風和暢」と記す。好天は宴をことほぐとともに、その移ろいやすさをも含意する。そのことは、王羲之より少し後の謝霊運が、後漢末年に魏国の太子であった曹丕の宴を思い描いて当時の文人たちの詩を擬作し、そこに曹丕になりかわって序を記した中に、「天下良辰美景、賞心楽事、四者難幷」(この天下において暦のよき日と美しい光と、心の通う友と楽しい行事と、この四つが揃うことは難しい)と述べたのと同じ認識である。

曹丕は、彼のもとに集った文人たちと行楽に興じ宴を催して楽しんだが、疫病などで仲間の多くを失い、哀悼して遺文を集に編んだ。その文集は早くに失われたものの、当時の宴集の詩は『文選』などに収められて伝わる。その幸福な宴の詩と曹丕の歎きとのコントラストは、謝霊運のみならず、詩を作る者、読む者の心に刻まれた。石崇が「感性命之不永、懼凋落之無期」(生命が永遠でないことに心動き、いつ死ぬかわからないことを恐れる)と言うのはそれを受けてのことであり、王羲之が「後之攬者、亦將有感於斯文」(後に読む者もまた、この文章に感じるところがあるだろう)と言うのは、繰り返されるそうした感慨そのものの変わらなさに思いを致しているからである。

表現としては、「天朗気清、恵風和暢」の先例として張衡「帰田賦」の「仲春令月、時和気清」を挙げることができる。「梅花歌序」の「初春令月、気淑風和」はそれをふまえていると考えるのが自然だろう。ただ、「帰田賦」は帰郷の願望を述べる中で、一つの理想的な季節として「仲春令月」を設定して「時和気清」と言うのであり、眼前のものの移ろいやすさを写すというよりは古典的な春のイメージを踏襲するものである。賦全体を読んでも、春はあくまで隠逸を象徴する季節であり(それはまた『論語』先進篇にある「浴沂」の故事にさかのぼる)、蘭亭の集いがそれを含みつつも生のはかなさに目を向けるのとはやはり異なっている。むしろ、理想的な情景として描かれたものを眼前のものとし、その移ろいやすさを示すところに「蘭亭集序」の表現は成立するとしてよい。

ちなみに王勃「三月上巳祓禊序」において「初春令月、気淑風和」に相当する箇所は「暮春三月、遅遅麗景」であり、「風」ではなく、「景」すなわちひかりが描かれる。「風」と合わせれば「風景」となるが、当時にあってはそれはlandscapeではなく、心地よくも移ろいやすいかぜとひかりの意である。詩はそれを表現する役目を負った。『万葉集』巻十七に載せられた大伴池主の七言律詩「晩春三日遊覧」にも序があり、その冒頭に「上巳名辰、暮春麗景」と述べるのは、「三月上巳祓禊序」をふまえ、またこうした「風景」の感覚を共有するものであった。

年号「令和」の出典とされた「梅花歌序」の当該句は、こうした層を成す文脈に置かれたことばである。もちろん、ことばそのものの特質として、文脈から断片として切り取られ、別の特定の文脈で再利用されるということがある。断章取義とも言う。また、あることばの出典をそれとして名指しすることは、出典とされなかったものを視界から遠ざけ、特定の文脈にのみ目を向けることを促す。

もともと漢字を組み合わせて年号を作ることは、そうしたことばの断片化と再文脈化の最たるものであった。とはいえ、文に即して注意深くことばの来歴を探れば、交わりあうさまざまな文脈を新たに浮かび上がらせることもできる。端なくも新しい年号は、そのことを私たちに気づかせる。

91年京都大学大学院博士課程中退。文学修士。総合文化研究科教授などを経て、15年より現職。