科学研究、生産技術、医療に欠かせない「ヘリウム」の価格高騰の影響を調査する本企画。今回は低温科学研究センター長である鹿野田一司教授(東大大学院工学系研究科)に自身の研究とヘリウムの関わりについて話を聞いた。(取材・上田朔)

【第1回はこちら】

「物質のMRI検査」、NMR

人の体の中の状態を調べるために病院ではよく「MRI検査」が行われるが、物理学や化学の研究では物質の中の状態を調べるためにMRIとよく似た実験方法を使う。核磁気共鳴法(NMR)である。

MRI検査では人体に強い磁場をかける必要があるが、NMRでも物質に強い磁場をかける。身近な磁石の周りにも磁場は発生しているが、NMRやMRIに必要な強磁場を発生させるためには超伝導体コイルを利用した電磁石を使う必要がある。超伝導体には非常に強い電流を流すことができるため巨大な磁場を発生させられるのだが、多くの超伝導コイルは極低温まで冷やさなければ超伝導状態にならない。「冷凍機で超伝導コイルを冷却すればかなり電気代がかかりますが、液体ヘリウムにコイルを浸けておけば一切電気を使わずに最長で数ヶ月の間コイルの温度を4.2K(-268.9℃)に保てます」。そのためNMRの実験では液体ヘリウムが必要になるのだ。

鹿野田研究室では多い時で年間2~3万Lの液体ヘリウムを使う。費用は数百万円。2018年頃に起きたヘリウム危機ではヘリウムの価格が例年の2倍まで高騰し、ヘリウムの使用量を抑制せざるを得なかったという。

NMRで見る「量子スピン液体」

鹿野田教授の研究分野は「有機物質の物理学」。以前の研究室散歩で紹介した鹿野田教授の研究成果のうち「量子スピン液体」に関する研究を振り返ろう。

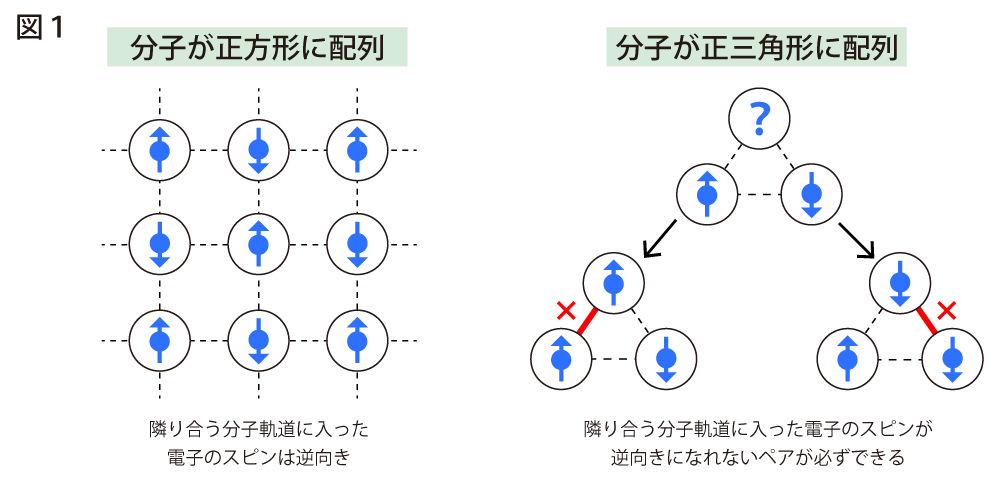

物質の中で電気を運ぶ粒子である電子は磁石の性質(スピン)を持つ。「モット絶縁体」という物質では、一つ一つの有機分子が「分子軌道」の中に電子を1個ずつ持っており、隣り合う分子に入った電子の磁石のN極は互いに逆向きになろうとする(図1)。分子が正方形の形に並んでいたとしたら隣り合うすべてのペアが逆向きになることができるのだが、正三角形の形に並んでいたらどうなるだろう。必ず逆向きになれない電子のペアができてしまうため、スピンの向きがふらふらと揺らいでいると考えられる。この状態を量子スピン液体と呼ぶ。

2003年、鹿野田教授らは三角形の形に分子が配列したモット絶縁体において、この量子スピン液体を実現したと発表した。量子スピン液体を観測したことの重要な証拠となったのが、この物質に対するNMR測定だったのである。

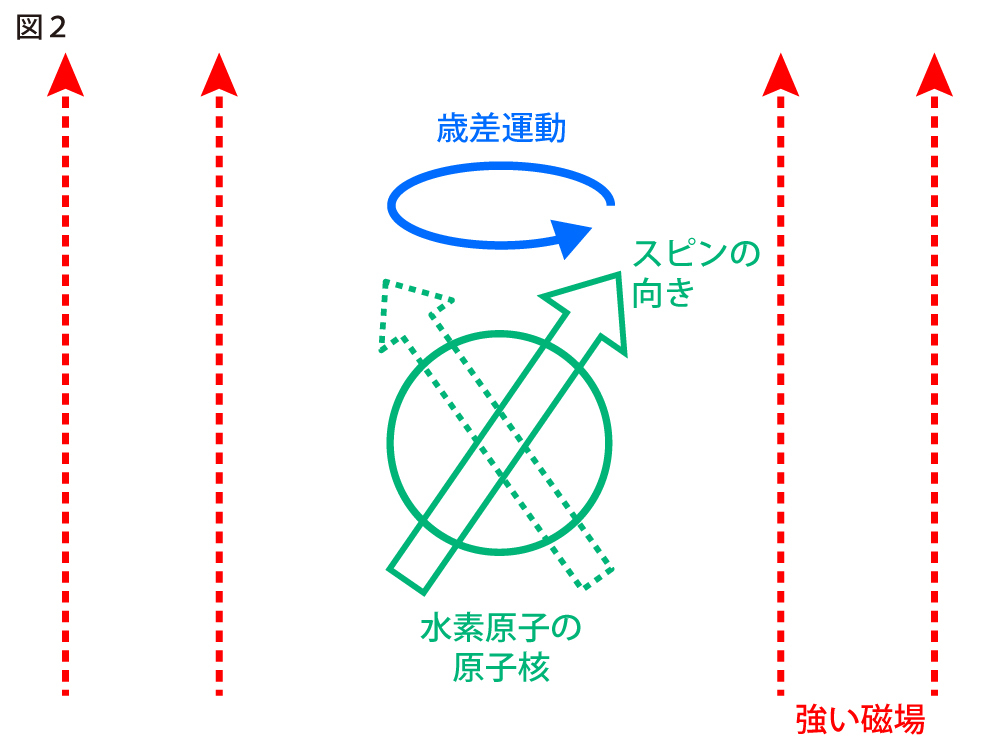

NMRでは物質に強い磁場をかける。有機分子に含まれる水素の原子核は電子と同じく磁石の性質(スピン)を持つのだが、磁場をかけるとそれらの原子核スピンがコマのようにくるくる歳差運動する(図2)。NMRでは、このコマが1秒間あたりに歳差運動する回数(周波数)を測ることができる。

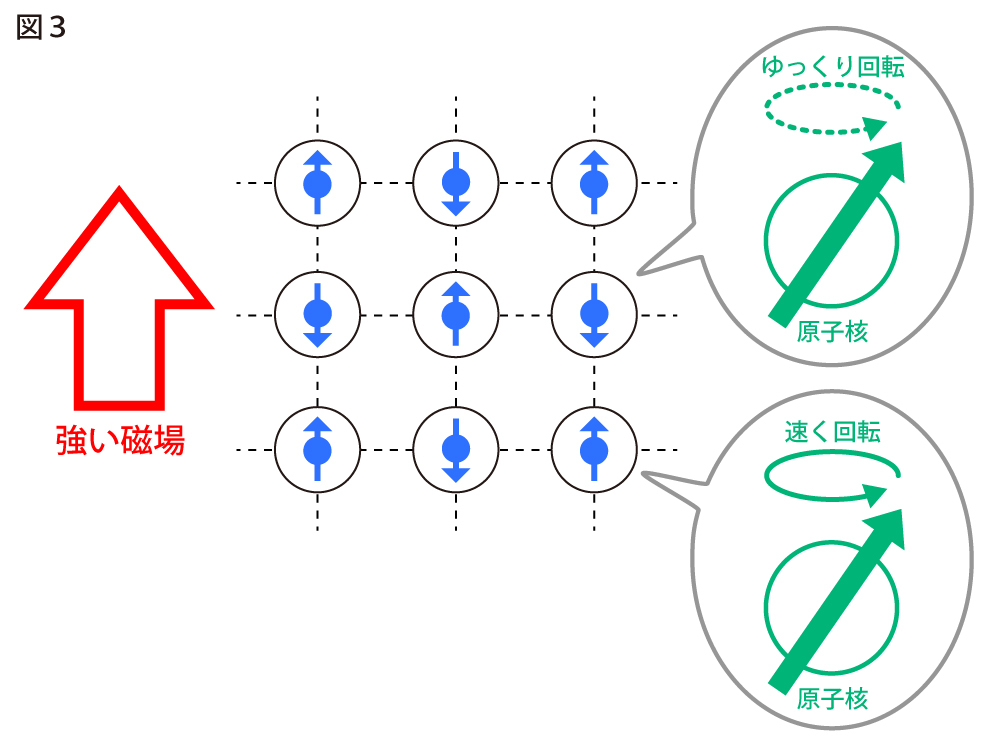

例えば有機分子が正方形の形に並んだモット絶縁体では、低温になると隣り合うスピンの向きが逆向きになるように整列する(図3)。このとき、電子のスピンが上向きになっている分子と下向きになっている分子という2種類の環境があるので、それぞれの分子に含まれる水素原子核も違う速さで歳差運動する。ゆっくり回るコマと速く回るコマに分裂することがNMRの実験で観測できるのだ。

一方、分子が正三角形の形に並んだモット絶縁体で同じ実験を行うと、どれだけ低温まで冷やしても正方形の形に分子が並んだ物質で見られたような分裂が起きないことがNMR測定で分かった。これは低温でも電子のスピンの向きが整列していないということを示しており、鹿野田教授は量子スピン液体の状態になっていると考えている。

この実験では、鹿野田教授らは有機物質を温度32mKまで冷やしている。32mKとは、絶対零度よりもわずか0.032℃だけ高いという極低温である。このような低温を実現するのは「希釈冷凍機」という装置であり、やはり液体ヘリウムを必要とする。近年では量子コンピューター開発の分野で希釈冷凍機が盛んに使われるようになった。「量子力学的な現象を見るためには熱によるゆらぎを取り除く必要があり、そのためにはヘリウムが必要なのです」

86年京都大学大学院博士課程修了。工学博士。学習院大学助手、分子科学研究所助教授などを経て21年より低温科学研究センター長。

【連載】

【関連記事】