6月から手続きが始まる進学選択。後期課程のイメージができず、志望先を決めかねている2年生も多いだろう。本企画では各学部の4年生に取材。後期課程進学後の生活や進学先の特徴について語ってもらった。受験生や1年生にも役立つ内容だ。4年生が経験した3S1タームと3A1タームの時間割や本年度の進学選択手続きの日程も掲載している。志望先決定の一助としてほしい。(構成・渡邊詩恵奈、取材・峯﨑皓大、赤津郁海、田中莉紗子、平井蒼冴、渡邊詩恵奈)

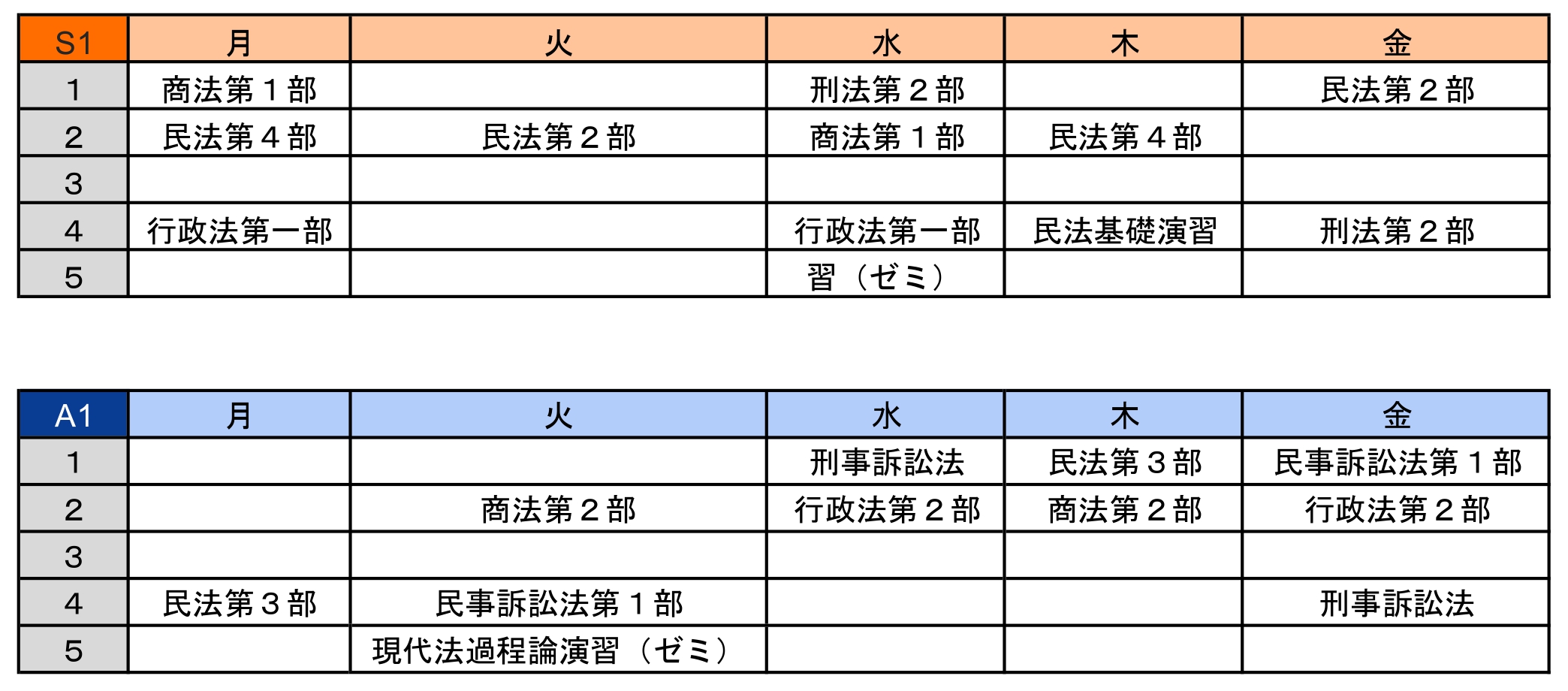

文I→法学部第2類 理論を学びそして実践する

高校生の時に出会った弁護士に憧れ、それから弁護士を志すようになりました。法学部に入るつもりで文Ⅰに入学しましたが一時は教養学部教養学科総合社会科学分科国際関係論コースへの進学も迷いました。ただ、弁護士になるための司法試験の勉強には、非常に体力が必要だと思ったので、若いうちに法律の勉強をしようと法学部に進学を決めました。

法学部の特色は法学という学問自体の体系論を学べることです。必修や準必修、選択必修の授業では大教室で講義形式のものが多いですが、担当教員次第では、学生同士で議論を重ね、深めていくインタラクティブな授業もあります。私が受講したゼミでは交渉や仲裁といった企業法務を体験でき、普段習っている民法などの知識が生きて感じられて、本当に楽しいです。

「砂漠」と形容されるように、人間関係を構築するのが難しいと言われていますが、友達を作りづらい環境だからこそ友達を作ろうと頑張っている人が多いと感じます。大人数の授業で友達を作るのは難しいですが、インタラクティブなゼミでは友達を作れますし、一度友達ができればさらにその友達へと友達の輪が広がります。

法学部には三つの類があります。第1類では官公庁や民間企業に就職する学生が、第2類は法曹志望の学生が多く、また、第3類は政治学を主に学ぶコースでリサーチペイパーを書くことが要求されるので研究職志望の学生が多いです。ただ、3年次から4年次にかけて転類することも可能で、類をそこまで意識せず授業を取る学生も多いですし、類は単なる所属なのでそんなに気にしなくても良いと思います。

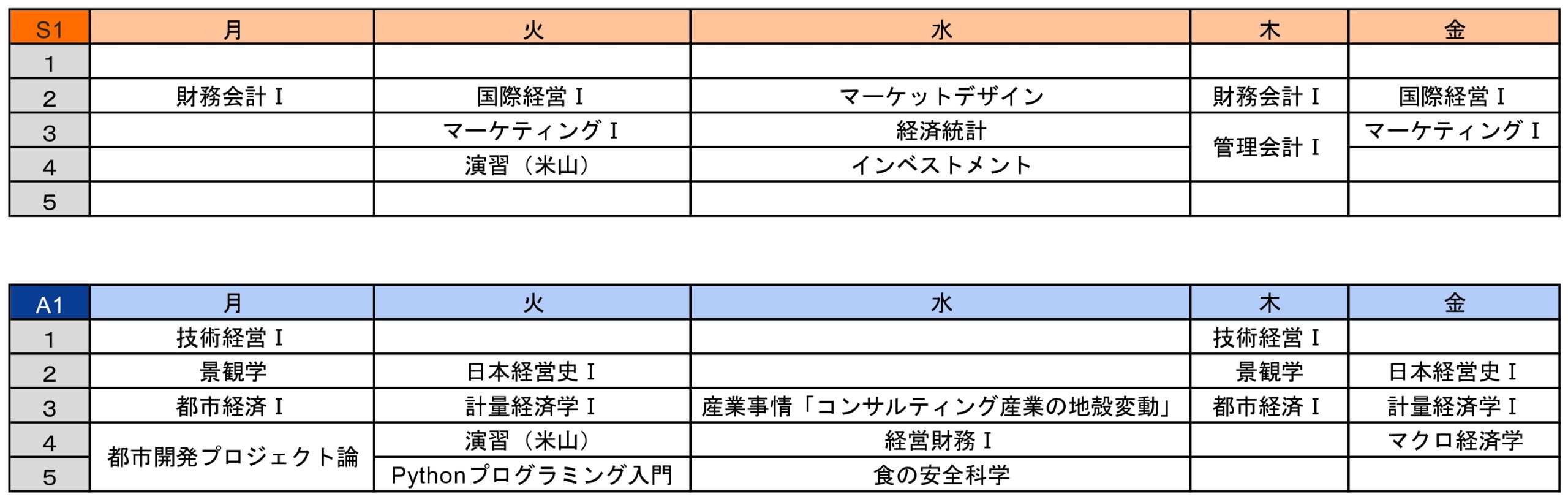

文Ⅱ→経済学部経営学科 同じ興味分野の仲間と学べるゼミが魅力

経済学部に進む予定で文Ⅱを受験しました。前期教養課程の授業で特に役立っているのは「基礎統計」です。2Aセメスターの必修よりも基礎的な内容が扱われ、統計の基本的な理解を深められます。会計学のゼミでも、統計の知識を活用しています。

経済学部には経済・経営・金融の3学科があり、2年次の秋に学科を選びます。最初は経済学科を選びましたが、公認会計士試験に関連する会計学や経営学を学びたいと思い、経営学科へ転学科しました。転学科は1度のみ可能で考え直す余地はあります。

学部の特徴は、多くの学生が所属するゼミです。共通の興味分野を持つ人たちと、関心事項を掘り下げて学べるほか、コミュニティーとしても魅力的です。バーベキューや旅行が行われたり、試験対策で協力したりと親密な交流が育めます。私は会計学を学ぶゼミで、3年次は4年生と共にグループ研究を行い、台湾大学で英語での研究発表をしました。また、授業に余裕がある分、留学や就活、研究などに時間を充てる人も多いです。

経営学科では、商品開発や市場分析、資金調達などの財務面から会計まで、経営に関する多様な領域を体系的に、実際のケースを通じて実践的に学べます。

3年次の夏頃から3Aセメスターは就活で忙しいため、それ以外の時期に授業を集中して取る人が多いです。私は3年次の8月に会計士の試験があったため、3Sセメスターまでは授業をあまり取りませんでした。自身の進路選択に応じ、柔軟な履修ができるのも経済学部の利点です。

卒業後はほとんどが一般企業に就職し、特にコンサルタント、金融が人気です。私は監査法人に就職し、公認会計士登録のための実務経験を積む予定です。

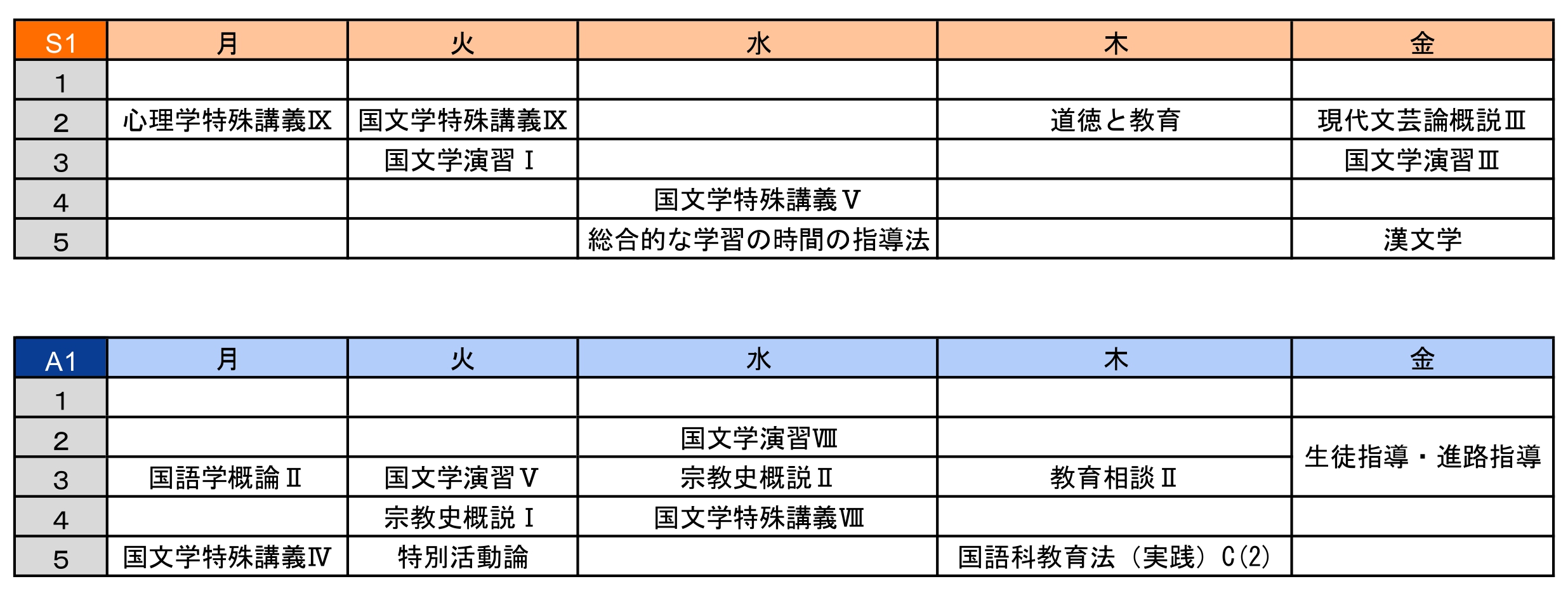

文Ⅲ→文学部人文学科日本語日本文学(国文学)専修課程 間口が広い学問

中学生の頃から日本の古典文学に関心があり、東大には学校推薦型選抜で入学しました。前期教養課程では「日本文化論」や「ことばと文学」など日本文化や日本文学に関係する授業を多く履修しました。一方自分の関心とは直接関係しない授業も現在につながっています。特にアラビア語の授業では、日本語とは大幅に異なる言語体系に衝撃を受けました。分野を限定せず、多様な授業をとっておくと良いです。

進学後は学生のレベルの高さに驚きました。中学生から憧れていたこともあり、刺激的な環境でした。研究手法などの基礎的な知識を体系的に学ぶ機会は少なく、そこは苦労しました。特に忙しくなるのは3Sセメスターです。国文学研究室では時代ごとに五つの演習が開講されていますが、初めのうちは慣れず、発表準備などで大変でした。

国文学研究室は日本文学に興味がある人はもちろん、古語、演劇、音楽、笑い話などに関心がある人にもおすすめです。周りには文学部の美学芸術学研究室と悩んだ人もいるなど、間口がとても広いです。

国文学に特徴的な授業として、「日本書誌学概論」があります。夏期休業前に3日ほど、古い写本のくずし字を読む授業で、現物に触れることができます。国文学を学ぶ上では、和本(和紙を和とじで製本した本)の扱った経験の有無が素養に関わってくるので、とても重要な授業です。

1学年は25人ほどですが、全体での交流はあまり多くありません。淡々と頑張れる人が多いイメージです。卒業後、院進する人はかなり少なく、多くの人は出版業界など民間企業に就職します。国語科の教員になる人も一定数います。私自身は院進を考えていて、将来的には日本の古典文学の魅力を発信していければと思います。