東大において最も有名な建造物の一つ、安田講堂。1925年に竣工した安田講堂は今年で竣工(しゅんこう)100年を迎えた。安田講堂はどのような歴史を持ち、どのような出来事を見てきたのだろうか。今回は、安田講堂の100年を1947年以前は『帝国大学新聞』、うち1944年7月から46年4月は『大学新聞』、1957年以降は『東京大学新聞』の記事を交えながら振り返る。なお、本記事では、建物自体を「安田講堂」、安田講堂内の講堂のみを指す場合は「大講堂」としている。(執筆・山本桃歌)

1. 設計・着工

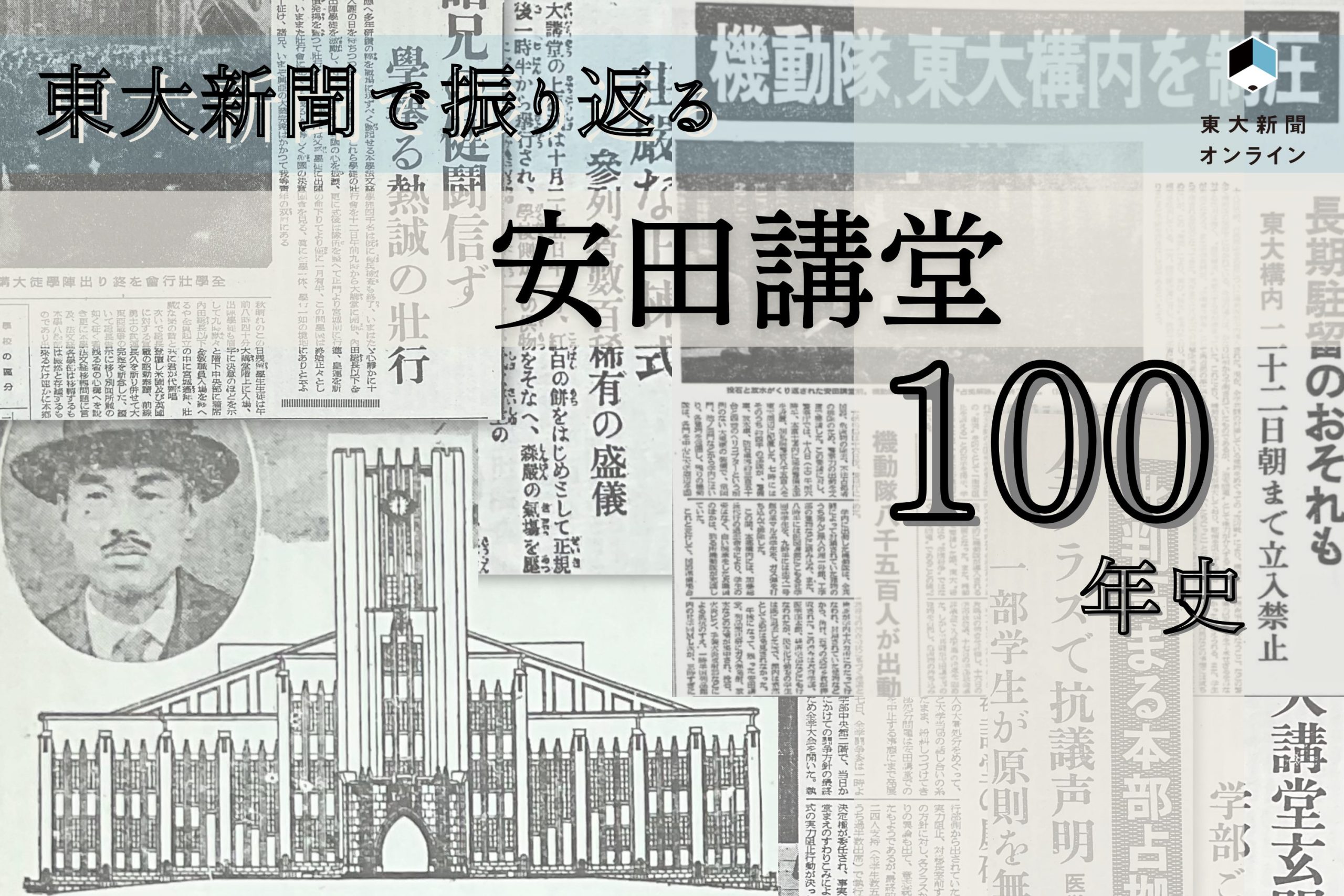

安田講堂の設計は東大工学部教授・内田祥三(よしかず・1943〜45年に東大総長)と、東大工学部建築学科を卒業した岸田日出刀(ひでと)によって行われた。内田は、講堂の設計を大学講義の一部とすることを条件に東大の営繕課長事務取扱を引き受けたため、大学院生や若手建築家もデザインに携わった。最終的には営繕課内で行われたコンペティションの結果、内田の基本設計をもとに表現義的な要素を加えた岸田の案が採用された。ゴシック建築を基調にした安田講堂の設計は、英ケンブリッジ大学の門塔から着想を得たものだとされている。安田講堂は1922年12月に着工し、23年2月には地鎮祭が行われた。

安田講堂の名前の由来

安田講堂の名称は安田財閥の創始者である安田善次郎に由来する。安田講堂の建設は、天皇が東大を訪問する際に休憩所として使われる便殿が無いことを聞いた安田が、東大へ100万円の寄付を申し出たことをきっかけに計画された。安田は匿名でさまざまな事業への寄付を行っていたが、その行いが人々に知られることはなく、富を貯め込む悪者として、安田講堂の着工前の21年に国粋主義者に暗殺された。一時は建設中止の懸念も生じたが、その後初代善次郎の長男、2代目安田善次郎が遺志を引き継ぎ寄付を続け、安田講堂は竣工に至った。寄付は匿名が条件であったが、東大の意向により安田をしのんで「安田講堂」と呼ばれるようになった。

2.関東大震災

着工後の1923年9月1日に関東大震災が発生した。現在の本郷キャンパスでは、火災により総合図書館をはじめ多くの建造物が被害を受けた。地下室と1階のコンクリート部分ができつつあった安田講堂に大きな被害はなかったが、周囲に積まれていた足場や鉄筋の材料などが焼失した。震災後、工事を8カ月ほど中断することを余儀なくされた。その間に内田を中心として本郷キャンパスの復興計画が検討され、正門から安田講堂に至る銀杏並木を中心とした建造物の配置が決められた。この配置が現在の本郷キャンパスにおける、まるでヨーロッパの都市かのような、道路に建物が面した街路景観を形成している。安田財閥からの安田講堂の建設予算は10万円増額され、構造の強化も行われた。安田講堂の建設と震災で焼失した建物の再建によって、本郷キャンパスは復興へと進んでいった。

キャンパス復興計画による建物は、安田講堂にもその特徴が表れた、内田特有の「内田ゴシック」といわれる建築様式の影響が見られる。外壁のスクラッチ・タイルやアーチ状の入口、細部のゴシック風装飾などの特徴を持ち、校舎については鉄筋コンクリートまたは鉄骨鉄筋コンクリート造の、地上3階地下1階建てが基準とされた。総合図書館や法文学部1号館・2号館、工学部1号館、工学部列品館、理学部2号館など、このほかにも復興計画により建設され、現在も教室や事務室などとして使われている建物は多く存在する。

3.上棟式

1924年10月25日、晴天の下で上棟式が行われた。同年11月3日付の帝国大学新聞によると、上棟式は午後1時半から挙行され、古在(こざい)由直東大総長(当時)や内田祥三、学部長や職員、安田家、工事を請け負っていた清水組(当時、現・清水建設)の関係者に加え、多数の学生も参加したとされる。また、来賓として山川健次郎東大前総長や濱尾新・枢密院議長(元東大総長)も出席した「大学稀有(けう)の盛大な会合であった」という。安田講堂の頂上には紅白の幕がめぐらされ、餅まきや木やりが行われた。

4.竣工

安田講堂は1925年7月6日に竣工し、同日に竣工式が行われた。約1700人を収容できる規模であった大講堂の中央にはシャンデリアが付けられ、舞台の左右上方には小杉未醒(みせい)の壁画が飾られた。竣工式は盛大に執り行われたものの、内田は安田講堂の全てに満足していたわけではないようだ。というのも、安田講堂の建設が計画されていた場所と理学部が研究室棟を増築しようとしていた場所が重なったことにより、当初の計画よりも便殿と大講堂の奥行きが狭くなったのだ。同年7月6日付の帝国大学新聞において、内田はこのことに対し「甚だ遺憾」とした一方で、正味20カ月でできたことには多少の誇りを持っていると述べている。

安田講堂の内装工事は25年7月の竣工後も続いた。安田講堂は同年9月に行われた総長選挙で初めて使用されたが、その時点では、内部はまだ足場が組まれている状態であった。竣工当時は使用目的が明確に定められていなかったため、濱尾・元東大総長の葬儀や学会のほか、同窓会や学生によって使われることもあった。26年に使用規約が制定され、大学が挙行する式典のほかに学会の開催などで外部への貸与も行われることが定められた。しかし限定された利用目的と高い料金設定により、規約制定後は学生主催のイベントはほとんど行われなくなった。

18年に全学卒業式が廃止されて以降、安田講堂の竣工前は卒業式の形態はその有無も含め各学部に委ねられていた。しかし、安田善次郎の寄付目的の一つが卒業式での講堂の利用であったこともあり、26・27年には一部の学部の卒業式が行われ、28年にはついに全学卒業式が実現した。

5.戦時下

1943年9月に学生・生徒への徴兵猶予の停止、法文系大学の教育停止が決定され、同年10月に、主に文系の学生を対象に学徒出陣が始まった。同年12月の入営に先立ち、安田講堂で11月12日に全学壮行会が行われた。東大では徴兵検査を終えた学生は約4000人、入営による休学者は2800人以上に上ったとされる。壮行会には出陣学徒、全教職員と出陣しない学生が参加した。同月22日付の帝国大学新聞では、壮行会での内田東大総長(当時)の告示や出陣学徒代表の宣誓、その後行われた出陣学徒による安田講堂から正門を出た宮城前広場(現・皇居外苑)までの行進について記されている。1941年からは修年期間が短縮されているが、この間に出征し、帰らぬ人となった人は少なくない。出陣しなかった学生に対しても授業を打ち切り、農場や海軍法務局、油田などへの動員が行われ、動員日数が100日を超えるものもあった。1945年8月21日付の大学新聞(1944年に帝国大学新聞を中心に全国の大学新聞が合併し創刊された)には、同月15日に教職員、学生が安田講堂でこうべを垂れて玉音放送を聞いた様子が掲載されている。なお、安田講堂は同年3月10日の東京大空襲では火災を免れていた。

6. 東大紛争とその後

安田講堂の歴史を振り返る上で欠かすことのできない出来事が、東大紛争・安田講堂事件であろう。機動隊が安田講堂に突入する映像を見たことがある人も少なくないのではないだろうか。東大紛争はおよそ1968年1月から69年1月にかけて起こった学生運動であり、学部ストライキや安田講堂への立てこもりなどが行われた。安田講堂事件では、立てこもった学生は安田講堂から火炎瓶を投げ、警察は安田講堂に向け放水を行った。安田講堂は一連の紛争の中心的な場所となっただけではなく、紛争により大きな被害を受け、その後長期にわたり閉鎖されることとなる。ここでは東大紛争の発端から安田講堂事件、その後の安田講堂の閉鎖・修復に至るまでを東京大学新聞の過去記事を基に迫る。

発端は研修医問題

東大紛争の発端は、医学部で行われていた、インターン制度に代わる登録医制度を導入するという医師法改正案に対する反対運動であった。インターン制度とは医学部卒業後1年間の無給のインターンを経て国家試験を受けるという制度で、その後「医局」に入り研修をするのが通例で、研修中の生活の保障がないなどの問題点が指摘されていた。登録医制度は医学部卒業後に国家試験を受け、その後2年以上の大学病院等での研修を終えた者を登録医とする制度。それまで医学部を卒業して、まだ医局に所属していない学生たちの団体「青年医師連合(青医連)」がインターン制度に反対し行っていた自主カリキュラムについて、東大病院が制度変更を理由に承認しなかったことで、医学部の学生・研修医は1968年1月29日に無期限のストライキに突入。同日付の東京大学新聞によると、前年に行われたストライキよりも「はるかに多く」の医学生や研修医からの支持を得ていたとされている。

医学部では同年2月に医局で起きた事件により、退学4名を含む17人の学生や研修医などに対し退学や研修停止を含む処分が行われた。医学部の全学闘争委員会(全闘委)はその中で誤認処分など不当に処分された者がいたとし、卒業式の前日に安田講堂前で座り込みを行い、卒業式を実力で阻止しようとした。卒業式の予定日、3月28日未明には全闘委の学生が閉鎖されていた安田講堂の玄関を壊し、その後も座り込みを続けたため同年の安田講堂での式典は中止となった。翌月の入学式も安田講堂で行われたが、全闘委が式典の最中に安田講堂に突入した。式典には突入しなかったものの、新入生やその保護者、外の動きを知った総長や学部長には動揺が走ったという。

安田講堂占拠、全学ストライキ

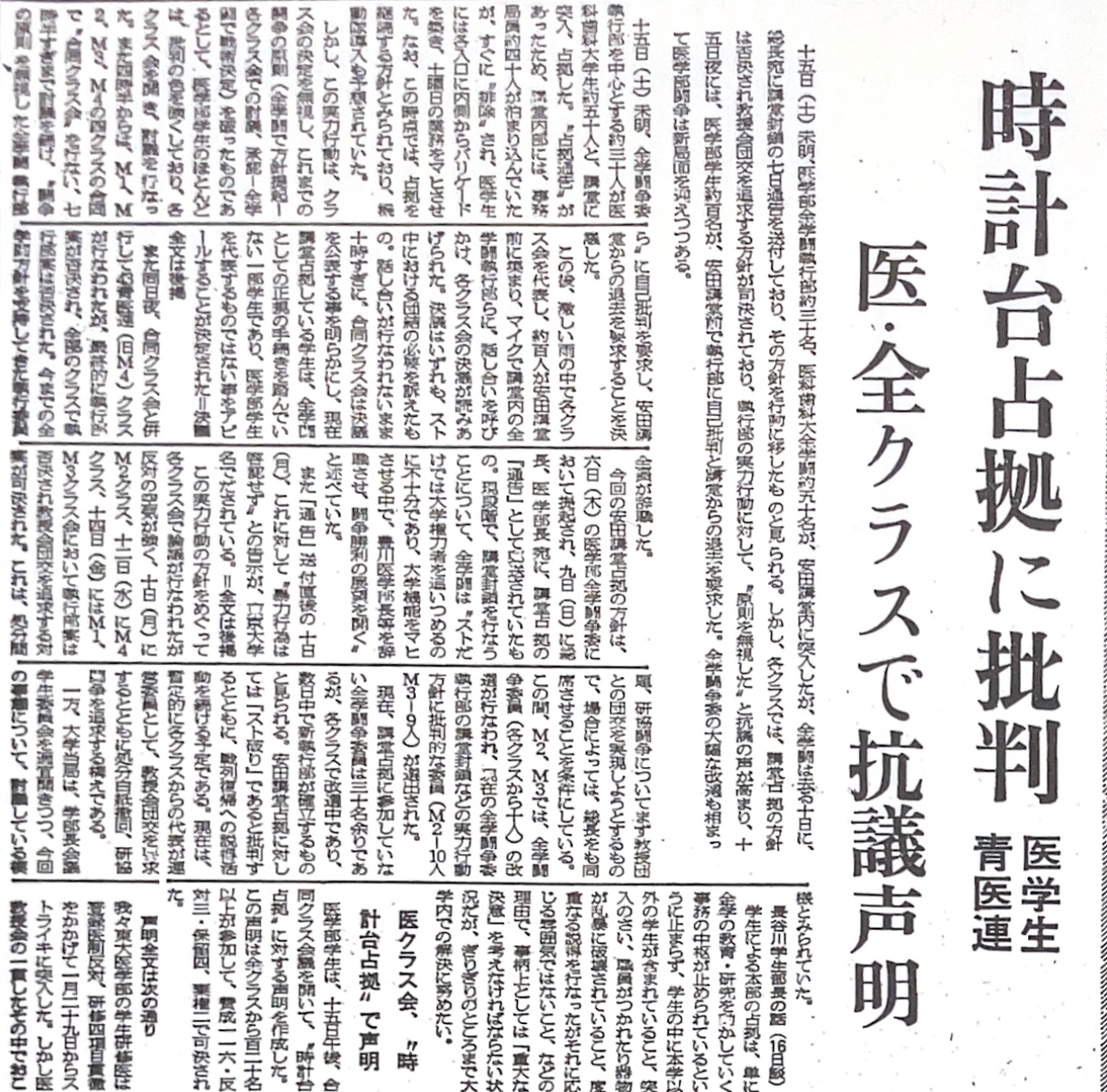

同年6月には一部の医学部学生など約80人により安田講堂が占拠された。同月17日未明に大学当局の要請で機動隊が導入されたが、占拠していた学生は事前に退去していた。講堂内は書類が散乱し、廊下や部屋の入り口にはバリケードが作られるなど、混乱した状況であった。一部の学生の占拠に対しては、クラスで討議や決議を行うクラス会の決定を必要とした「闘争の原則」に反すものであるとし「医学部学生のほとんど」(東京大学新聞6月17日付)が批判、クラス会による声明において時計台を占拠したことをスト破りであるとし安田講堂からの退去と「戦列復帰」を呼びかけた。

一方で、同月17日の機動隊導入に対する大学当局への批判は医学部以外の学生や教職員にも拡大。同月20日には8学部による全学ストライキが行われ、本郷だけではなく駒場でも3年ぶりとなる学部ストライキが行われた。ストライキに伴う集会では安田講堂再占拠を訴える意見に野次が飛ぶなど再占拠に反対する声が目立ったが、7月には一部の学生により安田講堂が再占拠され、安田講堂内で東大闘争全学共闘会議(全共闘)が結成された。全共闘は大学当局に対し医学部処分白紙撤回などを求めた「七項目要求」を行った。その後も同年10月までに全10学部が無期限ストライキを開始するなど紛争が長期化する。これを受け同年11月に大河内一男東大総長(当時)と全学部長が辞任。同時に医学部処分が白紙撤回された。法学部と経済学部の学生自治団体は68年のうちに無期限ストライキの解除を決議し、翌69年1月10日には大学側と各学部学生の代表者による東大確認書(医学部処分の白紙撤回の再認識や、原則として学内紛争解決手段としての警察力導入を行わないことなどが盛り込まれた)の締結がなされた。これにより法、経以外の多くの学部でもストライキ解除が決議され、本郷キャンパスの封鎖解除が進んだが、全共闘系学生など一部の学生は安田講堂の占領を続けた。

安田講堂事件、そして封鎖

安田講堂の占拠を続ける学生に対し、大学当局は機動隊の導入を要請し、1月18日早朝から19日にかけて機動隊約8500人が導入された。18日午前7時に機動隊約4000人が放水車やヘリコプターなどで構内に入り、安田講堂など学生に封鎖されていた建物を包囲。午前までに多くの建物の封鎖が解除され、午後には安田講堂にガス弾の発射や放水が行われた。これに対し占拠している学生は投石や火炎瓶、手製火炎放射器で抵抗。安田講堂の封鎖は18日中には解除されず、放水は午後11時ごろまで続いた。翌19日の午前6時ごろから機動隊は講堂内へと入っていった。投石や火炎瓶に阻まれつつ警察が全階を制圧し安田講堂の封鎖が解除されたのは同日午後4時ごろであった。安田講堂内部は扉が破壊されたり落書きがされたりしたほか、大理石製の階段の手すりやロビーの床は投石のために破壊され、フローリングの床は燃やされ、さらに外装ではタイルが破損するなど甚大な被害を受けた。1971年からは事務室として利用するための間仕切りの変更などの工事は行われたものの、大講堂の修復は行われなかった。

7. 平成の第1次大改修

講堂以外の部分は一部が事務室等に利用されたのに対し、大講堂はその後も閉鎖が続いたが、ようやく1989年に大掛かりな改修工事が始まった。屋根の破損がひどい部分や外壁の取り換え、落書きの消去などが行われた。大講堂の収容人数は学生の体格の変化に合わせて改修前に比べ600人近く減らされ、1144席に。1990年4月18日には講堂で竣工式が行われ、91年4月には68年の卒業式中止以来行われていなかった全学卒業式が24年ぶりに行われた。91年4月9日付の東京大学新聞には、全学卒業式再開の背景には学生による署名運動があったこと、卒業生は3000人以上いたものの、安田講堂の席数は立ち見席を含め約1500席であったため、入場できなかった学生は特設会場で中継映像を見たことが記されている。その後1996年には安田講堂は登録有形文化財に登録された。

8. 2013-14年改修

2011年の東日本大震災により、安田講堂は窓ガラスが割れるなどの被害を受けた。建設時期が近い九段会館の天井が震災で落ちたことを受け、安田講堂の調査が行われた結果、安田講堂でも天井落下の懸念がぬぐえず、2013年から14年にかけて耐震工事を含めた改修が行われた。

安田講堂の歴史を振り返って

安田講堂は関東大震災後のキャンパス復興計画の中心に位置付けられ、現在でも本郷キャンパスの景観において重要な役割を担っている。戦時中には出陣学徒を見送り、東大紛争では学生によって占拠されるなど、東大、東大生の歴史を見つめてきた存在である。これらのことは安田講堂が東大のシンボルであることを裏付けているといえる。現在では、安田講堂は卒業式などの学内行事だけではなく、教育や研究の発表・式典での利用については学外にさえも開かれている。一方で、学生が安田講堂を利用する機会は限られているという一面もある。

1世紀にわたり東大の歴史を見つめてきた安田講堂はこの先もシンボルとして東大の姿を見守り続けるのだろう。