新学部UTokyo College of Design(CoD)の設立準備、20年ぶりの授業料改定の実施、工学系学部新設の検討──2027年に創立150周年を間近に控える東大にとって、25年は次なる150年に向けた航海の始まりを告げる1年だった。東大の藤井輝夫総長は海洋工学の研究者であり、その海への情熱は任期1年目に策定した東大の基本方針の名称、UTokyo Compassにも表れている。藤井総長率いる1隻の巨船は、コンパスを頼りに「東京大学ならではの創造的な挑戦の航路」を進む。船はようやく総長独自の航路に乗ったところだ。昨年の学費問題での紛糾の嵐も過ぎ去り、総長にとっては順風満帆と言いたいところだが、その船に不祥事の荒波が襲いかかる。さらに吹きつけるのは社会からの逆風だ。東大で一体何が起こっているのか。数々の注目ニュースがあった激動の1年を振り返る。前編では、東大の現状を再整理したい。(執筆・溝口慶、森木将慧、岡拓杜)

※文中のリンクをクリックすると、当時の東大新聞の記事がご覧いただけます。

医学部から上がる火の手 キャンパス揺らす大波

かつて関東大震災で本郷キャンパスの3分の1を焼いたのは、医学部医化学教室から上がった火の手だった。安田講堂事件など東大における一連の大学紛争も、医学部の研修医を巡る問題が発端だ。医学部から出た火の手に、東大が手を焼く構図は何かと繰り返される。今年、医学部では不祥事が相次いだ。5月には医学系研究科の臨床カンナビノイド学社会連携講座で、担当教員による不適切な接待の強要が明らかになり、一部教員の倫理意識の欠如が問題となった。その上、講座の存廃や慰謝料をめぐって同講座の連携先の日本化粧品協会などが東大を提訴する事態に発展している。東大は社会連携講座等検証・改革委員会を設置し、教職員の倫理意識の向上、大学本部によるガバナンス強化を進める。機動的な対応は評価できるが、失った信頼を取り戻すのは簡単ではない。

状況を悪化させるように、11月には収賄の容疑で東大病院所属の教員が逮捕された。藤井総長は11月24日に、立て続けに発生した不祥事が「社会の信頼をさらに大きく損なう」との認識を示した。医学部関連の組織体制・運営を抜本的に見直す委員会の設置も明らかにしている。

一般企業であれば、社員の逮捕は社の信用が揺らぐ大事態だ。東大は企業ではないものの、2020年以降、合計で585億円の大学債を発行しており、相次ぐ不祥事から来る不信感の払拭は必須となる。藤井総長は就任直後の東京大学新聞社の取材にこう述べていた。「大学債にせよ寄付にせよ、そこにお金を投じてくださる人たちの共感が必要」だと。しかし現状は社会からの共感を受けての追い風どころか、帆の揚げられない大嵐だ。社会連携講座等検証・改革委員会の調査では民間企業との共同研究に関して、他に8件の規程に抵触しうる事案が指摘されている。民間企業との連携や寄付が、教職員の倫理意識の欠如も相まってガバナンス上の「リスク」たり得ることが明らかになってしまった以上、荒波を医学部で食い止め、東大としての社会からの信頼を取り戻してゆかなければならない。

一方で、大学本部自ら反省しなければならないこともある。昨年末のハワイ先住民への遺骨返還だ。今年の6月の報道でその際の対応が差別的だったと問題視された。東京大学新聞社の取材に対して東大は、反省の上、信頼関係の再構築に取り組むと答えた。実際に10月には遺骨返還についてのタスク・フォースの立ち上げも行ったが、返還から約1年が経過してからだった。これでは「多様性の海」(UTokyo Compass)を共感の輪を広げながら航海するなど到底できないだろう。

また大学院新領域創成科学研究科メディカル情報生命専攻のサイトのソースコード中に「六四天安門」の書き込みがあったことが昨年明らかになった。2023年夏から昨年3月までの間、中国から入試サイトにアクセスするのを妨げる意図で書かれたものと考えられるが、原因の究明調査は停滞し、依然として東大から公式な説明はない。就任以来「世界の誰もが来たくなる大学」を掲げてきた藤井総長であるから、学内の差別的な動きには毅き然ぜんとした対応を見せてほしい。

東大の舵は誰が切るのか 船員の信頼あってのガバナンス

学内統治が揺らぐ一方、今年1月から運営方針会議が本格的に動き始め、ガバナンス強化が進む1年だった。第1回会議の冒頭、議長の本田桂子教授(早稲田大学)は「東京大学の発展は日本の発展」と意気込みを表明していた。濱田純一・元総長が東大を「旗艦大学」と評したのとも通じるが、研究面や技術面で日本を導く旗艦として、東大に課された社会的責任は大きい。しかし、そのための司令塔として運営方針会議が適切に機能しているのかについては留保を要するだろう。

変化の大きい現代社会では、特に産業界や政界などから、イノベーションの原動力としての役割が大学に対して求められているのも確かだ。大学の迅速な行動と変革を可能にするために、学長を中心とした大学内のガバナンス強化が高等教育政策の基調となっている。昨年の国立大学法人法の改正で、東大を含む特定国立大学法人に「運営方針会議」の設置が義務付けられた。中期目標・中期計画および予算・決算に関する事項を決議し、監督する役割を担う機関だ。藤井総長ら7名の学内委員と、学術界や産業界から選ばれた7名の学外委員の計14名から構成され、男女は同数だ。設置の狙いについて、政府は国立大学法人の管理運営の改善や教育研究体制の整備・充実を挙げる。また、学外委員からも意見を採り入れることで、大学経営の安定化やガバナンス機能の強化なども目指すとしている。

しかし、大学経営の手法がいまだ手探りであるということは頭に入れておくべきだろう。学外委員の中には企業などで経営に携わってきた者も多いが、企業の経営手法がそのまま大学に転用できるわけではない。営利と非営利の違いの他に国立大学法人ならではの制度があり、大学の自治などの歴史・文化面での違いも顕著だ。委員の発言や質問からは基礎的な制度の知識不足や大学への無理解が見られることもある。同様に学外の意見を反映させる目的で設置した経営協議会は、企業経営者以外にも私立学校の理事長やNPO法人の理事長など学外委員の出身母体の多様性が見られる。一方、運営方針会議の学外委員は大半が企業経営の経験者である点は疑問を抱かざるを得ない。その上、運営方針会議の決定権の大きさを踏まえれば、大学の文脈を無視した改革の断行が学内の不和を招き、長期的な悪影響をもたらす火種となる可能性も拭えない。社会と大学の対立の象徴ではなく、相互理解の場として機能するためには、丁寧な説明で社会の代弁者としての学外委員に大学ならではの文脈を理解してもらうところからだろう。

来年には総長選考も控える。運営方針会議は、現在の東大を「非常時」と位置付け、次の総長に経営能力を強く求める。総長選考に関しては次期総長に最重要なものとして経営能力と国際卓越研究大(卓越大)申請にあたり掲げた目標への貢献を挙げた。しかし卓越大の申請は「自律的で創造的な活動を拡大する「新しい大学モデル」の実現」のための手段であったはずだ。総長に求められる資質とは卓越大の要件達成ではなく、第一に新しい大学の教育研究の在り方を考えることではないのか。

東大は新たにプロボスト(最高教学責任者)の設置に踏み切った。総長の教学に関する業務や重要事項の原案作成・執行に関する権限を大幅に委譲する計画で、総長は中長期的なビジョンの策定や対外的な関係構築、経営資源の獲得に一層注力していくこととなる。総長の権限を明確化し、大学の財源を盤石にすることを意識しているのだろう。経営あっての教育・研究だが、そもそも教育・研究のための経営だ。

大学の学長に関する研究では共通して、学長職の成功の鍵として教授団からの支持・信頼の重要性が指摘されている。仮に学長が管理運営部門から支持を得ていても、教員団からの支持を失えば、学内は対立と混乱に陥り、結果的に管理運営部門からの支持も失われてしまう。意思決定や学内統治では教員団を尊重し、コミュニケーションを頻繁に設けることが大切だという。全国的に意向投票を軽視する風潮が強まっているが、教職員や学生など、あらゆる大学関係者の参加や協力を引き出す形でのリーダーシップを発揮する前提を思い出す必要がある。

五神真・元総長は東京大学新聞社の総長退任インタビューでこう話した。「政府主導のガバナンス改革では制度を変えようとしていますが、制度変更だけで良いガバナンスが達成できるほど簡単なことではありません。大学という組織に属している自分たちがどういう責任と権限を持っているのか、全員が自覚した上で総長選考をやらなければ意味がありません」。

燃料は十分か? 出航したばかりのエンダウメント型財務経営

東大が自由な裁量で教育研究に使える、国からの運営費交付金は2004年の法人化から減り続け、下げ止まっている。本年度、20年ぶりに学部の授業料が引き上げられた。しかし2割の引き上げがもたらしたのは1学年分の増収わずか2億5千万円ほど。本年度予算ではそれを大きく上回るマイナス40億円の経常損失が予定されており、繰り越し財源を削るしかない。固定資産や知的財産などの豊富な積荷を引き続き守っていけるのか。東大は漂流船になりつつある。

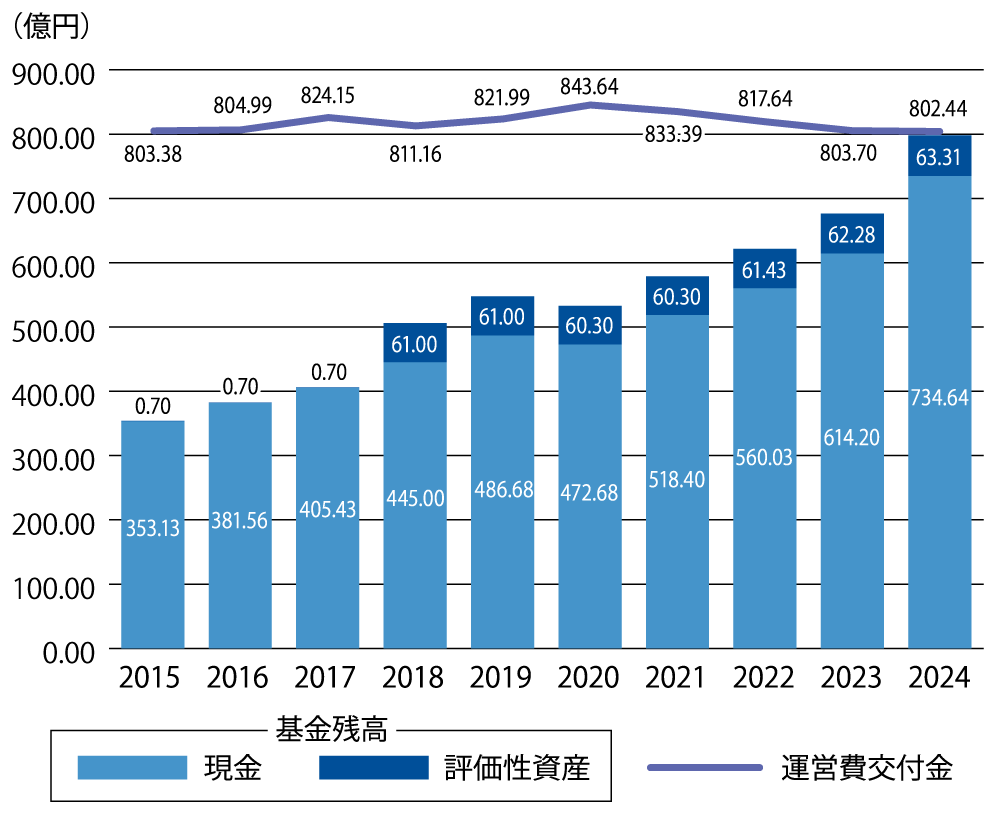

すでに藤井総長はエンダウメント型の財務経営へと舵を切り、寄付金に支えられた基金を運用することで安定した財源の確保を目指している(図)。昨年度末時点で、東大は540億円ほどの資金を運用していて、昨年度の収入は5億円程度だった。昨年の東京大学新聞社の取材に対し、菅野暁理事(CFO、最高財務責任者)は10年で5000億円ほどまで基金の拡大を目指すと答えている。ハーバード大学が8兆円を上回る規模の基金に支えられているのに比べるとまだまだ出航したばかりだが、昨年度の東大基金への寄付総額は120億円と23年度から倍増し、東大は少しずつ基金の強化を図っている。今年は2月にいすゞ自動車の寄付でトランスポートイノベーション研究センターが、9月にダイワハウスの寄付で住宅都市再生研究センターが開設された。どちらも10億円の寄付を元本にして、運用益を研究センターの運営に用いる。上場企業の寄付でエンダウメント型の研究組織が設置されるのは初めてで、拡大も期待される。

しかし、10年で運用総額を約10倍にする目標には、企業や個人からの寄付金だけでは間に合わない。11兆円規模の大学ファンドからの卓越大に対する交付金の存在も、東大基金の拡大には不可欠とされてきた。しかし医学部の不祥事は国会審議でも言及され、卓越大への申請にも影響が懸念される。卓越大の申請は「UTokyo Compassの推進を加速するための手段」として重要な追い風に位置付けられてきただけに今回の失態は大きな痛手だ。今回の医学部のように、東大の救世主となるはずの寄付金が時に賄賂の隠れみのにされることもあるだろう。ただより高いものはない。開かれるべき学術が資本主義の負の側面にのみ込まれないために、対策が急がれる。6月には新しく3種類の大学債を合計175億円分発行。年限を20・30年とする大学債発行に初めて挑んだ。しかし金利は上昇傾向で、東大が新規発行した40年債の利率は3.5%を越える。2030年までに合計1000億円大学債を発行する計画もあったが、手段としての大学債が目的化していないかと疑いたくもなる。注意しなければならないのは、卓越大の資金も同じだ。大学の自治の堅持は言うまでもないが、卓越大申請のための政府向けの改革や小手先のガバナンス強化ばかりに気を取られ、これまで積み上げてきた教育・研究の発展に向けた議論の時間が阻害されることがあってはならない。

来年度の予算では運営費交付金の増額が検討されている。6月には藤井総長が国立大学協会の会長に就任した。日本の大学の「旗艦」として、東大が率先して国や社会と対話し、安定した財源の確保に取り組んでいく必要がある。強いネームバリューを誇る東大が、自主財源にのみ逃げ込んで一人勝ちするのは問題だ。

後編では、東大の舳先はどこを向いているのか、現状を踏まえて考えていきます。